提到刘欢,很多人脑子里会跳出“乐坛常青树”“实力派唱将”“音乐教授”这些闪亮的标签。可很少有人知道,这位如今站在舞台中央开口就能震撼全场的歌者,三岁时的“主场”不过是北京胡同里的一方小院,唯一的“听众”是墙根儿晒太阳的大爷、端着饭串门的街坊。但偏偏就是在这个不起眼的小院里,那个穿开裆裤的小男孩,已经用稚嫩的嗓音,把日子过成了有声有色的“音乐剧”。

胡同里的“音乐小天才”:没学过乐理的“模仿达人”

1953年出生的刘欢,童年是在北京什刹海附近的一条胡同里长大的。父亲是煤矿文工团的琵琶演奏员,母亲是语文老师,家庭的文艺氛围像胡同里的槐树一样,自然而然地就罩住了这个小院。不过有趣的是,刘欢的“音乐启蒙”可不是父母刻意安排的钢琴课或声乐训练——三岁的他,甚至还不识谱,最大的爱好是蹲在半导体收音机前,跟着里面播放的京戏、民歌“瞎哼哼”。

那时候谁也没把这当回事,觉得小孩子嘛,模仿大人说话唱歌是天性。可街坊们慢慢发现,这孩子跟别的娃不一样:他学戏不是“瞎喊”,而是能抓住调子的拐弯抹角;听一遍歌,就能把里面的鼓点用小木棍敲出来。胡同里有位爱拉京胡的退休老师傅,有一次抱着琴闲唱,三岁的小刘欢突然从旁边探出头,奶声奶气地接了一句下句,音准竟然一个字不差。老师傅当场愣住,放下琴摸着他的头说:“这小子,耳朵里长着‘小雷达’啊?”

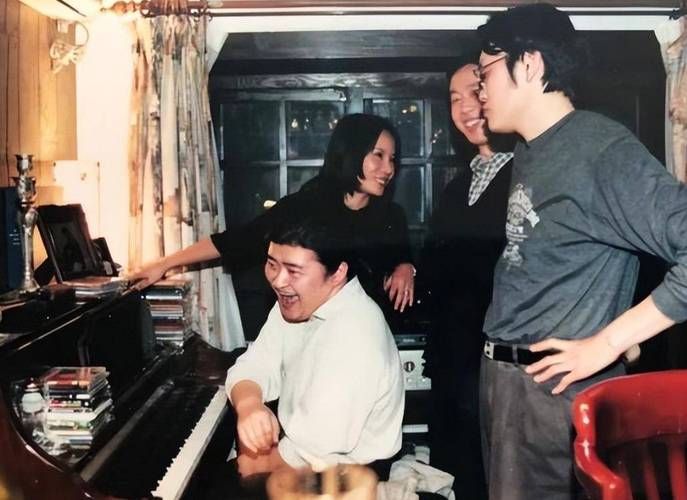

更绝的是,刘欢三岁那年,家里有台老式留声机,母亲总放一些苏联歌曲和古典音乐。别人家的孩子听着可能就打瞌睡,他却能跟着唱片里的节奏,用小手拍着大腿,嘴里还念念有词。有一次放喀秋莎,他居然跟着“正当梨花开遍了天涯”的旋律,扭扭屁股跳起了自编的“舞蹈”,把家人乐得前仰后合——后来刘欢自己回忆,那大概是他人生中第一次“舞台表演”,台下坐着三个观众,却给了他满堂彩。

从“小喇叭”到“大歌者”:三岁的种子,长成了参天树

现在回头看,刘欢音乐路上那些最耀眼的天赋,其实三岁就已经“藏”在胡同里的寻常日子里了。敏感的耳朵、惊人的模仿力、对节奏天然的掌控,这些后来让无数同行惊叹的“硬件”,早在蹒跚学步时就已经萌芽。母亲总说:“这孩子打小就对声音‘上瘾’,路上听见自行车铃铛声,他都能跟着叮铃铃哼出个小调。”

后来父亲发现他对音乐的热爱,才慢慢开始系统引导,教他识谱、练声。但刘欢自己常说:“真正的底子,是胡同里那些‘没营养’的日子磨出来的。”那些蹲在收音机前模仿的时光、跟着留声机乱跳的“舞蹈”、邻居大爷大娘笑着夸他“小喇叭”的瞬间,早就把音乐的种子,悄悄种进了他的心里。

如今,几十年过去,当年的“小喇叭”早已成为华语乐坛的传奇。有人问他成功的秘诀,他总笑着说:“哪有什么秘诀?不过是三岁时觉得唱歌好听,就一直唱到如今。”这话听着轻描淡写,却藏着最朴素的道理——真正的热爱,从来不是刻意为之,而是像胡同里的阳光一样,自然而然地照进生命里,从三岁到白发,从未缺席。

所以下次再听到刘欢的歌声时,不妨想想:那个在胡同院子里跟着收音机哼唱的小男孩,大概也想不到,当年被街坊们当成“童言无忌”的玩耍,后来会成为一代人心中难以磨灭的旋律。你看,有时候最好的“教育”,或许就是让孩子安安心心地做回自己——哪怕他只是个三岁,爱在胡同里“哇啦哇啦”唱个没完的“小喇叭”。