要说起华语乐坛的“活化石”,刘欢这三个字绝对是绕不过去的存在。从少年壮志不言愁的豪情万丈,到好汉歌的苍凉辽阔,再到弯弯的月亮的温柔婉转,他的歌声陪伴了几代人的成长。但你有没有想过,这位用声音撑起半部华语乐坛历史的“歌王”,他的根,其实扎在陕西渭北平原上一个叫三原县的小地方?

三原县:藏在关中腹地的“宝藏地”

提起陕西,大多数人 first reaction 是西安的兵马俑、钟鼓楼,或是陕北的信天游、安塞腰鼓。但在西安以北30公里处,有个叫三原的小城,历史比西安都“资深”——它自战国时期便置县,名为“池阳”,后因境内有孟侯山、丰原、白鹿原而得名三原,是古丝绸之路上的重要驿站,也是陕西的文化大县。

这里的巷子青砖黛瓦,藏着明清时期的古宅;这里的吃食油香扑鼻,藏着关中平原的实在与厚重——比如三原蓼花糖,酥脆中带着桂花香,据说连慈禧西逃时都点名要吃;比如三原泡油糕,外酥里糯,咬开能流出红糖汁,是当地人逢年过年的“硬菜”。就是这样一个看似普通的小城,却在上世纪50年代末,孕育了一个日后让华语乐坛为之震撼的嗓子——刘欢。

从三原少年到“校园歌王”:嗓子里藏着的黄土情

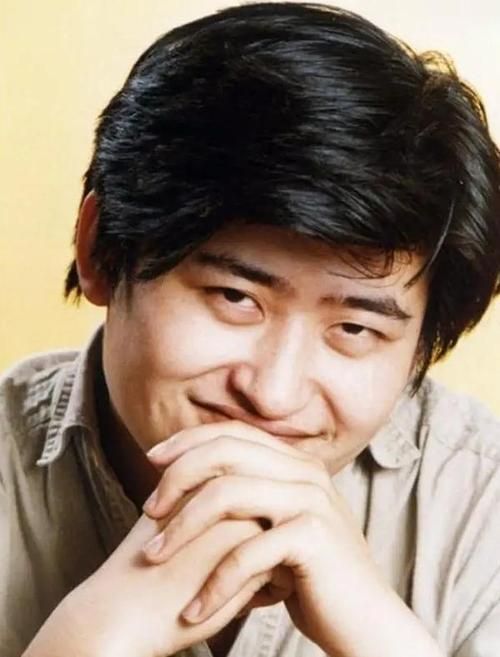

1959年的秋天,刘欢出生在三原县一个普通的知识分子家庭。父亲是中学教师,母亲是医生,虽然家境算不上富裕,但书香门第的氛围,给了他最早的启蒙。三原县的小朋友,童年大都是在城墙根下、渭河岸边度过的,刘欢也不例外。他常跟着祖父去听秦腔,那高亢激越的唱腔、撕心裂肺的情感,像渭北的西北风一样,悄悄钻进了他的嗓子眼。

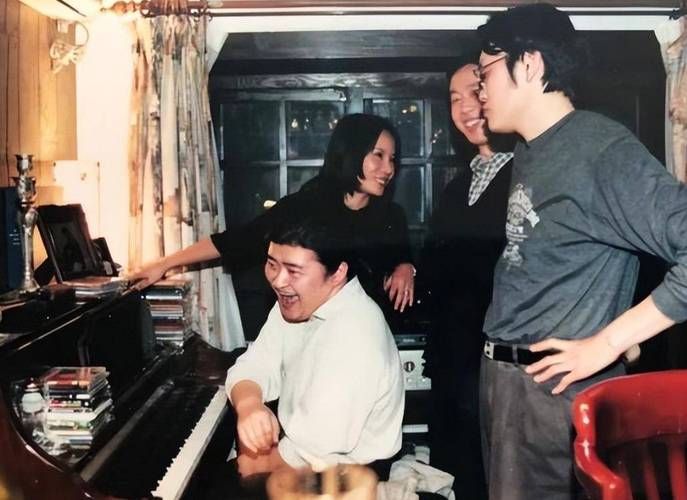

后来,刘欢随父母 moved 到北京,但骨子里的关中性情却没变——豪爽、仗义,说话带着关中腔特有的尾音,唱歌时更是把这种“土”与“倔”糅进了声音里。上世纪80年代,他考入国际关系学院,本该是个钻研国际政治的“学霸”,却因为一副好嗓子成了“校园歌王”。那时候的校园民谣刚兴起,刘欢抱着吉他,把长城谣松花江上唱得满场喝彩,而这首歌里的“土味”劲儿,和儿时听秦腔的感觉,本质上是一脉相承的。

后来,一首少年壮志不言愁让他火遍全国。那是电视剧便衣警察的主题曲,唱的是年轻人的热血与担当,但如果你仔细听,那尾音的颤抖、字头的顿挫,带着一种西北人的硬朗和执着,像极了关中大汉站在黄土高坡上吼信天游的劲儿——这,或许就是三原县在他骨子里留下的印记。

“我是三原人”:成名后,他从未忘记根

刘欢成名后,成了“歌坛巨星”,但无论走到哪里,他从未掩饰过自己的家乡情。有次接受采访,主持人问他:“您觉得您身上最鲜明的地域特点是什么?”他想都没想就说:“我是陕西三原人,一辈子都是关中人。”

记得2010年,刘欢回陕西参加活动,特意绕道三原县。那天他没穿打歌时的华丽西装,就穿着一件夹克衫,戴着鸭舌帽,在老城区的巷子里转了半天。他指着一家老字号泡馍馆说:“我小时候在这儿吃过,那时候三毛钱一碗,肉给得足。”后来,他还专门去了母校三原南郊中学,跟孩子们聊天,说:“不管你们将来走多远,别忘了自己是从哪儿来的,别忘了家乡的这片土。”

他对家乡的念叨,不是挂在嘴边的“噱头”,而是融入歌声的“真情”。唱好汉歌时,那句“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,为什么能唱得那么有江湖气、那么有烟火气?因为那声音里,有渭北平原的厚重,有三原县父老乡亲的实在,有一种“生而为人,就得像好汉一样活得敞亮”的劲头——这不就是关中人的“拧劲儿”吗?

为什么“三原县刘欢”总能让人记住?

现在我们回头想:为什么一个籍贯三原县的歌手,能成为华语乐坛的“常青树”?为什么他的歌,三十年后听依然觉得有味道?或许答案就在他从未割舍的“乡土情”上。

他的歌,从来不是飘在空里的“假大空”,而是长在土里的“真东西”。有对家国天下的呐喊(少年壮志不言愁),有对普通人的共情(千万次的问),也有对家乡的眷恋(弯弯的月亮唱的虽然不是三原,但那份对故土的温柔,是所有游子都能懂的)。这些歌的灵魂,正是来自三原县这片土地赋予的“实在”——他唱的不是技巧,是生活;不是旋律,是情感。

所以,当你下次听到刘欢的歌声时,不妨想想:在关中平原那个叫三原的小城里,有个少年曾枕着秦腔入眠,后来他用这副嗓子,把黄土高坡的苍凉、渭北平原的厚重,唱进了无数人的心里。这,大概就是“从乡土走向殿堂”最动人的模样吧?