提到刘欢,你的第一反应是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,还是从头再来里“心若在梦就在”的厚重?但你要是问上世纪90年代的乡村观众,他们会摆摆手笑:“不对不对,刘欢还给我们唱过一村之长呢!那调子,一响就看见村口的老槐树了!”

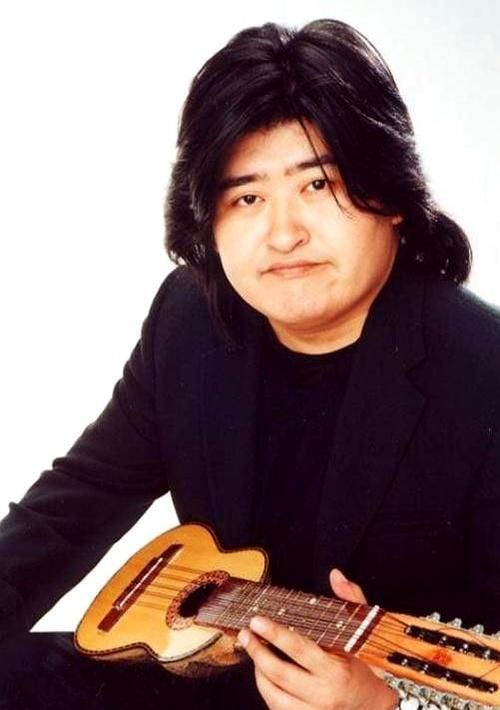

1998年,潘长江主演的农村轻喜剧一村之长火遍大江南北。讲的是农村基层干部带领乡亲们脱贫致富的故事,接地气、有烟火气,连片头曲都透着一股晒场的麦香味儿。而唱这首歌的人,正是当时在流行乐坛早已封神的刘欢——你敢信?这位以“重磅嗓音”著称的歌者,会为了一首农村题材的片头曲,把声音揉得像春风过田垄一样柔和?

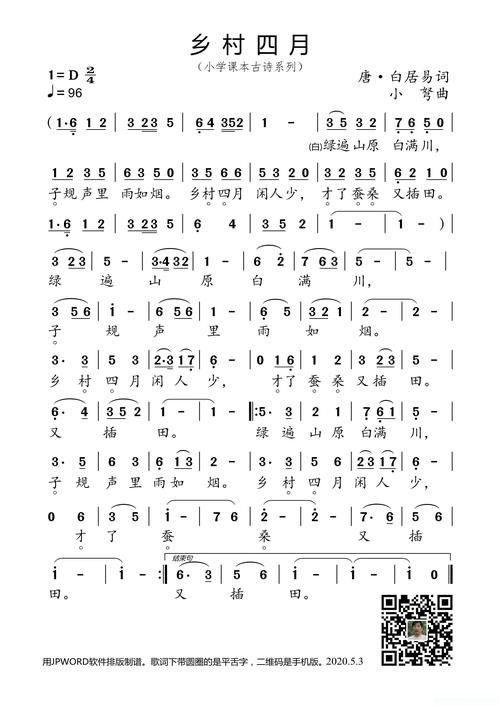

“一片片绿油油的庄稼地,那是咱老百姓的命根子;一行行弯弯曲曲的小道儿,连着咱老百姓的心窝子……”歌词没用一句华丽辞藻,全是“庄稼人”的大白话:锄头碰石头的响、晚霞染红的房、村口炊烟里的娘喊儿吃饭。但你听刘欢唱,每个字都像从土里刚刨出来的,带着潮气和温度。我奶奶那辈人最爱跟着哼,说“这唱的就是咱过日子的光景,不飘,实在”。

你知道吗?刘欢当时刚唱完北京人在纽约,差点被“国际范儿”标签框住。可接到一村之长的邀约,他想都没想就答应了。“农村题材得有农村的味儿,”后来他在采访里说,“我不能用唱千万次地问的劲儿去唱,得让乡亲们听着像邻家大哥在拉家常,开口就能闻到泥土香。”于是他特意压了压标志性的高音,把喉音揉得粗粝些,像极了村里那个嗓门亮、心肠热的生产队长——你说神不神?他这一嗓子,还真把“村长”的形象唱进了观众心里。

那时候村里电视少,镇上的录像厅放一村之长,片头曲一响,门外站着的不止是人,连过路的狗都会停下来摇尾巴。我听邻家大哥回忆:“有次我在外打工,听到商店里放这歌,眼泪差点掉下来——唱的不是‘田埂’,是我妈蹲在门口晒棉被的样子;唱的不是‘炊烟’,是我爸扛着锄头从地里回来,裤腿沾着泥的样子。”原来好歌从不用煽情,它只是把你的生活原封不动地唱给你听,你就懂了。

如今再翻一村之长的弹幕,满屏都是“暴露年龄系列”“爷爷最爱跟着唱”。确实,现在的主题曲要么电子音太满,要么词写得像散文诗,再难有这种“泥土里长出来”的感觉。但奇怪的是,每次听到刘欢唱“村长啊村长,你为咱村受了多少累”,心里还是像被热乎乎的玉米粒烫了一下——或许我们怀念的从来不是一首歌,而是那个连片头曲都敢用“大白话”说真话的年代,是那些愿意为“老百姓的心窝子”放低身段的歌手,更是记忆里炊烟袅袅、鸡犬相闻的乡村本身。

所以你品,细品:刘欢唱的哪只是一村之长的歌词?他唱的是我们心里都揣着,却渐渐不敢说出口的“根”啊。