1990年春晚的舞台上,聚光灯“唰”地亮起时,所有人的目光都被那个扎着马尾的男人攫住了——不是清秀小生,也不是硬汉偶像,而是个子微胖、眼睛里却藏着光的刘欢。他抱着吉他,马尾随着身体的微微晃动在肩头跳跃,开口唱少年壮志不言愁时,声音像是从胸腔里直接炸出来的,带着一股不服输的劲儿。后台化妆师后来回忆,那天他特意要求把平时微卷的头发束起来,“这样弹吉他的时候头发不会挡脸,唱高音时也能更甩开”。

很多人第一次认识刘欢,就是这样“不修边幅”又极具张力的马尾形象。可现在提起来,为什么我们总会在某个瞬间突然想起这个画面?可能不是怀念发型本身,而是怀念那个允许艺术家“不完美”,甚至鼓励他们用“笨办法”表达真诚的年代。

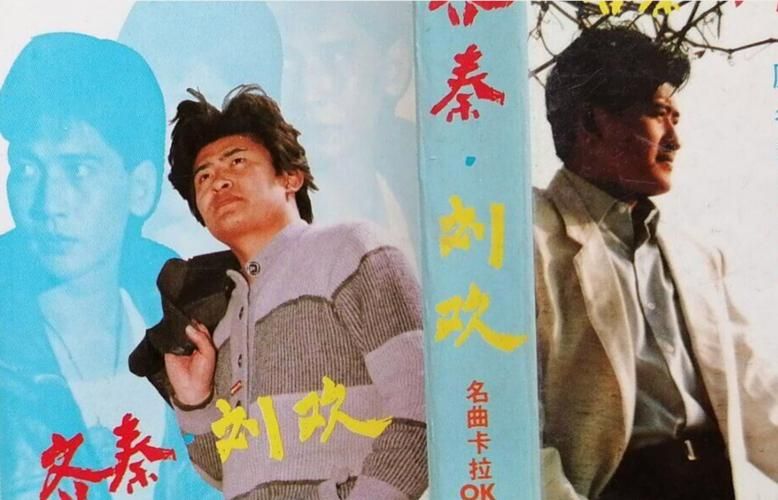

你有没有想过,为什么刘欢的马尾能成为经典?放今天,明星换个发型都能上热搜,可当年他留马尾,从来不是为了“造型”。1988年,他因为电视剧便衣警察唱主题曲,第一次以“马尾”造型出现在电视里——那时候他刚从大学毕业留校任教,没什么“偶像包袱”,演出服是随便借的,头发长了自己扎个皮筋就上台。有杂志采访他,他挠挠头笑着说:“马尾方便,写歌累了还能拿头发梢扫扫谱子。”

现在看那些当年的视频,他的马尾从来不是板正的,经常有一缕头发挣脱发圈,搭在耳边,可越是这样,越让人觉得真实。他唱弯弯的月亮时,马尾随着旋律轻轻晃,像极了普通人在耳机里摇头晃脑的自在;上综艺被调侃“头发太乱”,他也不恼,反而笑着回:“头发乱,心不乱,唱歌要紧的是劲儿,不是梳头。”

这种“不完美”里,藏着一个艺术家最珍贵的“轴”。1992年他第一次去国外演出,主办方想让他“换个更洋气的发型”,他直接拒绝:“我唱的是中国歌,扎头发是我的习惯,改了反而没精神。”结果那场演出,他用马尾搭配一件简单的中式立领衬衫,唱好汉歌时,马尾随着高音甩起,把台下的外国观众都震住了——他们没见过这样的中国歌手:不耍帅,不搞噱头,就用声音和最朴实的样子告诉你“这就是我”。

现在的娱乐圈,太讲究“人设”和“完美”。偶像的发型每天换,妆容精致得像橱窗模特,可站在台上唱歌时,眼神却空洞得像在背课本。我们怀念刘欢的马尾,其实是在怀念那种“不装”的底气——他敢在镜头前露出稀疏的发际线,敢因为投入演唱而跑调,敢把写歌时熬红的眼圈直接展示给观众。因为他的马尾里,扎的不是发绳,是对音乐的热爱,是对“做自己”的坚持。

更有意思的是,刘欢的马尾还像一个时代的“文化符号”。1980年代末到90年代初,正是中国流行音乐刚起步的时候,崔健用摇滚撕开一个口子,刘欢用马尾和学院派的嗓音,在流行和传统之间搭了一座桥。他的马尾不像摇滚乐手那样张扬,却比任何“精致造型”都更有力量——因为它代表着一种突破:打破“歌手必须帅气”的刻板印象,打破“音乐必须迎合市场”的妥协。

那时候的观众也简单,没那么多滤镜和吐槽。听到刘欢唱千万次的问,跟着旋律哭,就没人在意他的马尾是不是“时髦”;看到他在音乐会上弹着吉他甩马尾,就只会觉得“这人唱歌真带劲”。就像他后来在采访里说的:“那时候大家关心的是歌好不好听,而不是你今天穿什么鞋。”

如今刘欢早就剪了短发,甚至因为发际线成为了段子手,可每当有人提起他的马尾,他还是眼里有光。有次在综艺里,他突然对着镜子摸了摸后脑勺,开玩笑说:“那时候扎马尾,发圈勒得头疼,但唱得痛快啊。”

或许,我们怀念的从来不是一根马尾,而是那个能让“痛快”生根发芽的年代——当艺术家不用讨好流量,观众只听声音不看脸,音乐最本真的力量,才能像刘欢的马尾一样,甩得自由,甩得响亮。