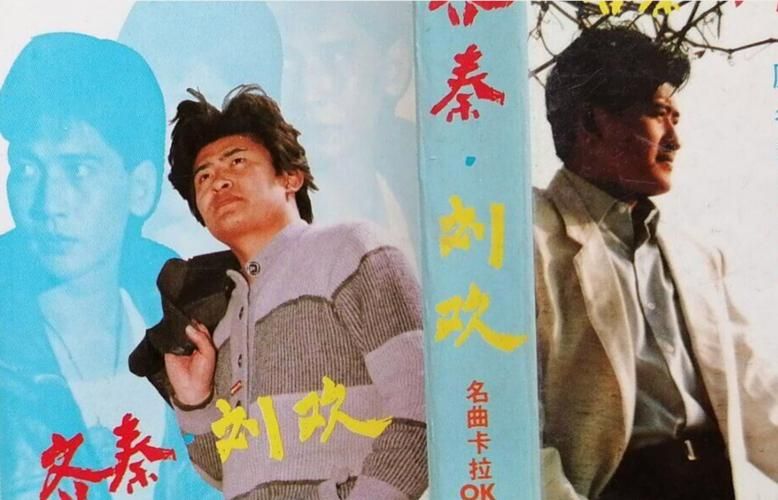

当1987年央视春晚的聚光灯艰难穿透直播间的紧张空气,镜头最终定格在那个穿着旧西装、眼神紧张却倔强的年轻人身上时,谁也没想到,刘欢这个顶着"破锣嗓子"名号的青年教师,即将用一曲少年壮志不言愁炸响中国电视的黎明。他攥得发白的掌心,和攥在观众心里的疑问,一样沉重——这个声音,真能征服荧屏?

---

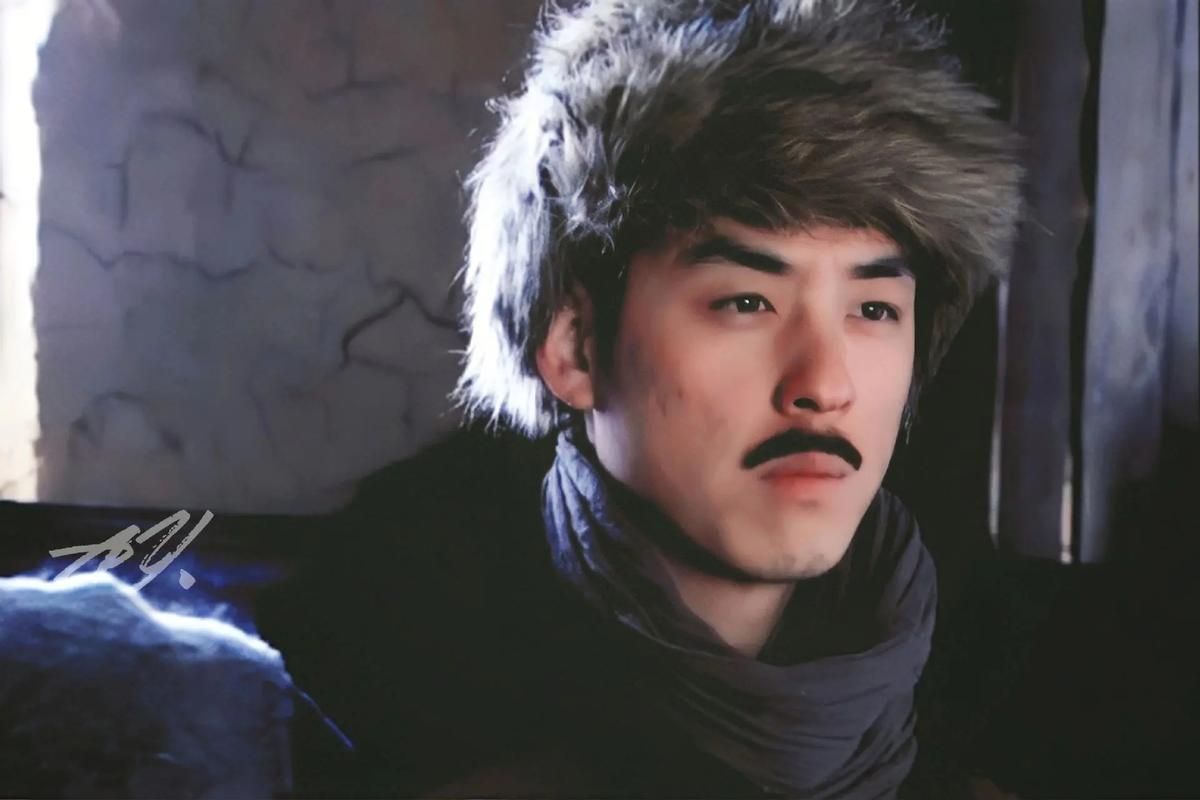

1987年的中国电视荧屏,还笼罩在一种刻板而审慎的氛围中。舞台上的歌声,多是圆润昂扬,字正腔圆,仿佛每个音符都在精心打磨的模具里铸成。就在这片看似风平浪静的湖面下,一股潜流在便衣警察的激越旋律中奔涌。作曲家雷蕾正为一个难题焦灼:剧中的主题曲需要一个能承载青春热血与时代重量的声音,它不该是温驯的,而应是粗粝的,带着未雕琢的生命力。

命运在1987年的夏天给了雷蕾一次破局的契机。北京语言学院一间朴素的办公室里,她偶然听到了刘欢的声音——那是他为电影婚礼演唱的人生就是一个严酷的考验。雷蕾回忆,当时"如遭雷击"——这歌声不是在唱,而是在呐喊,带着未被规训的野性与赤诚。彼时的刘欢,是讲台上的西语教师,一个对音乐纯粹热爱却未涉足专业舞台的"圈外人"。雷蕾辗转找到他,开口就抛出挑战:"你敢不敢为便衣警察唱主题曲?"

刘欢答应了。当少年壮志不言愁的旋律第一次通过录音棚的喇叭响起,制作团队内部掀起了轩然大波。一些声音质疑:这"破锣嗓子"能上电视?观众能接受吗?导演邓在力排众议,坚持要刘欢的"真"。他后来坦言:"我知道这声音不完美,但它有东西,有那个年代年轻人心里最想喊出来的东西。"于是,带着一丝忐忑,刘欢接下了春晚的电话,这个决定,将他的人生与中国电视史紧紧缝合。

1987年春晚直播的钟声敲响时,刘欢站在侧幕,攥得掌心发白。聚光灯亮起的瞬间,他望着台下万千双眼睛和镜头后亿万守在黑白荧幕前的观众,几乎能听到自己心跳撞在肋骨上的声音。当第一个音符冲破他喉咙,带着一种近乎粗粝的坦诚涌出,直播间和全国各地的客厅陷入了一瞬间的沉默。不是排斥,而是屏息——这声音不是标准播音腔,它带着北方泥土的硬朗,带着灵魂的震颤,像一柄未经打磨的青铜剑,劈开了电视荧幕长久以来精致却略显刻板的声音帷幕。

当"几度风雨走,几度春秋冬"的歌声挣脱束缚,全场先是一静,继而爆发出雷鸣般的掌声。电视机前,无数人第一次为一种"不完美"的声音屏住呼吸。多年后刘欢在访谈中才吐露真实:"当时站在台上,腿肚子都在打颤,唱到一半,脑子里一片空白,全靠声音的本能。"就是这种本能,让他用最原始的生命力,在亿万人的注视下,完成了对"电视声音标准"的第一次有力突围。

刘欢在春晚的亮相,如同一颗投入平静湖面的巨石,掀起的涟漪远超想象。他的声音,让电视机前无数年轻听众第一次意识到:原来电视里可以有这样的声音,它不必光滑,却足够有力量;它不追求标准,却直抵人心最深处。 这种冲击力,悄然为后续崔健、毛阿敏、韦唯等一批极具个人色彩歌手登上电视舞台铺平了道路。当个体灵魂的震颤通过屏幕传递开来,观众才惊觉,原来电视也能容纳不完美的真实,而真实的力量,足以让千万人静默倾听。

刘欢那次勇敢的"破嗓"登台,与其说是个人才华的闪耀,不如说是中国电视声音美学的一次集体觉醒。它证明了荧屏上的声音,不必是模具复制的标本,完全可以是未经雕琢的璞玉,自带原野的风、生活的呼吸、灵魂的震颤。当电视镜头终于学会拥抱不完美,屏幕前的我们才真正开始听懂自己心底的声音。 从刘欢攥紧的拳头到亿万观众的屏息,这短短一瞬,却让中国电视的星空从此多了许多不循规蹈矩的星子,它们以各自不同的光芒,照亮了观众更辽阔的听觉想象。