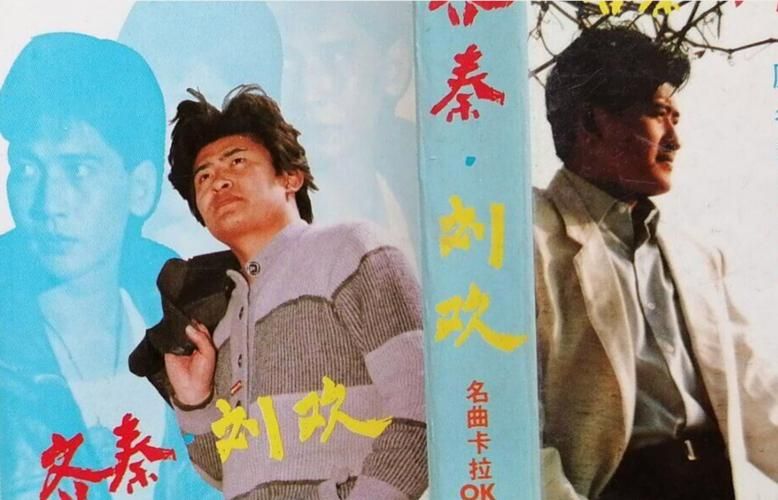

北京深秋的录音棚里,空调嗡嗡作响,刘欢对着谱子又改了一个和弦。助理凑过来:“欢哥,这版编曲已经不错了,唱片公司说下周就能发。”他摇摇头,指了指乐谱里的一个小节:“这儿不对,‘大河向东’的‘东’,得有黄河奔涌的感觉,现在太软了。”

这不是编段子,是好汉歌录播时传出的真事。1998年,刘欢这首歌火遍大江南北,可没人知道他为了那句“嘿呀依儿呀”的爆发力,在棚里泡了三天——不是跟人较劲,是跟自己对较较劲。后来的20多年,他几乎没接过综艺,演唱会一年一场,连社交媒体都不会用,偏偏活成了娱乐圈里“最没流量”的长青树。

“顺其道”第一步:不跟市场较劲,只跟自己对表

你有没有发现,刘欢的歌从来不会“火过三个月”?弯弯的月亮唱了30年,现在电台放出来,还是会让人不自觉跟着哼;从头再来唱下岗工人的人生,现在听还是字字戳心。他好像从没刻意追过“热”,可每首都成了烫金的“经典”。

这哪是天赋?是他守着一条“笨规矩”:歌要对得起自己的耳朵,更要对得起听它的人。当年好汉歌爆红后,制作人劝他多唱“口水歌”,说“老百姓就爱这个,赚钱快”。刘欢直接回:“咱是写歌的,不是做快餐的。”转头扎进音乐学院,带着团队翻遍宋词选,硬把“大河向东”唱出了“黄河之水天上来”的气势。

更绝的是他接歌的标准。零几年有导演找他唱电影主题曲,开口就是“欢哥,要年轻化,带点R&B,最好能让00后也爱听”。他听完笑着摆摆手:“你要是觉得00后听不懂杜甫的诗,那我也写不来。”转头接了部讲手艺人的纪录片,主题曲里全是“榫卯”“铁锈”“老茧子”,没有一句华丽的辞藻,偏偏让听的人眼眶发热——这大概就是他说的“顺其自然”:市场要热就让它热,我只唱我信的。

“顺其道”第二步:不跟名利较劲,把生活过成主歌

娱乐圈的明星,大多活在“人设”里:要么是“拼命三娘”,要么是“佛系男神”,要么是“顶流宠粉”。刘欢呢?他像个“没包袱”的真人:唱弯弯的月亮时深情款款,转头综艺里就吐槽自己“胖得像煤气罐”;在台上穿西装唱古典音乐,回家就套着旧T恤给女儿熬粥。

有人说他“没追求”,30年前的金曲歌王,现在演唱会门票秒空,怎么就不多开几场赚点?可你看他的采访,聊得最多的不是名利,是“小时候家门口的槐树”“女儿第一次叫我爸爸的瞬间”。零八年汶川地震,他悄悄捐了200万,媒体追到家门口,他摆手说“别宣传,帮到人就行”;疫情期间,他和妻子翻出压箱底的防护服,去社区当志愿者,拍了段视频发在朋友圈,配文是“能出点力是点力”。

这种“顺其自然”不是躺平,是把人生的主歌给了真正重要的东西。他说过:“唱歌是我的本事,但家庭是我的根。根在,树才能长。”你看他现在,发际线高了,肚子大了,可唱千万次的问时眼神还是亮得像星星——因为他从没为了“保持人设”委屈过自己,活成了最自在的“人间真实”。

“顺其道”第三步:不跟规则较劲,做行业的“压舱石”

这些年,娱乐圈的规则好像越来越“畸形”:流量明星挤兑实力派,资本裹挟创作,连歌手都要先学会“上综艺、炒CP”。刘欢呢?他像个“老顽固”:不蹭热度,不站队,甚至公开批评行业乱象。“现在有些歌,歌词跟念经似的,调子跟搅拌机似的,这叫音乐吗?”2020年歌手直播时,他直接开麦吐槽“假唱”,说“歌手要对得起舞台,观众的眼睛是雪亮的”。

可就是这个“老顽固”,成了无数后辈的“定心丸”。有个年轻歌手第一次上台紧张得发抖,刘欢拍着他的背说:“怕啥?你把歌唱好,比啥都强。”后来这歌手成了顶流,每次采访都提“欢哥跟我说过,唱歌要对得起自己的嗓子”。他办大师课,从不讲“怎么讨好粉丝”,只讲“和声怎么搭才有温度”“歌词怎么写才能戳心”——像棵老槐树,默默给小树苗遮风挡雨,又让它们自由生长。

这不就是“顺其道”的底气吗?他从不强求别人跟他一样“不追流量”,只用自己的行动告诉年轻人:这行捷径是有的,但经典的路,走得更稳。

娱乐圈最缺的“顺其道”,是他给所有人的答案

现在看刘欢,会越来越明白“顺其自然”不是“随便”,而是“不随波逐流”。他不跟市场较劲,所以每首歌都能传唱20年;他不跟名利较劲,所以活得像个小太阳;他不跟规则较劲,所以成了行业的“定海神针”。

当流量把明星逼成“数据提线木偶”,当资本把创作改成“流水线加工”,刘欢的“顺其道”就像一面镜子:照见那些忘了初心的身影,也照见这个时代最缺的东西——对专业的敬畏,对生活的热爱,对内心的诚实。

所以你说,刘欢的“顺其道”到底是任性还是通透?或许都不是,他只是活成了自己最想成为的样子:一个唱歌的人,一个过日子的人,一个永远记得“为什么出发”的人。