先别急着给“大嗓门”贴标签,听听他的声音里藏着啥

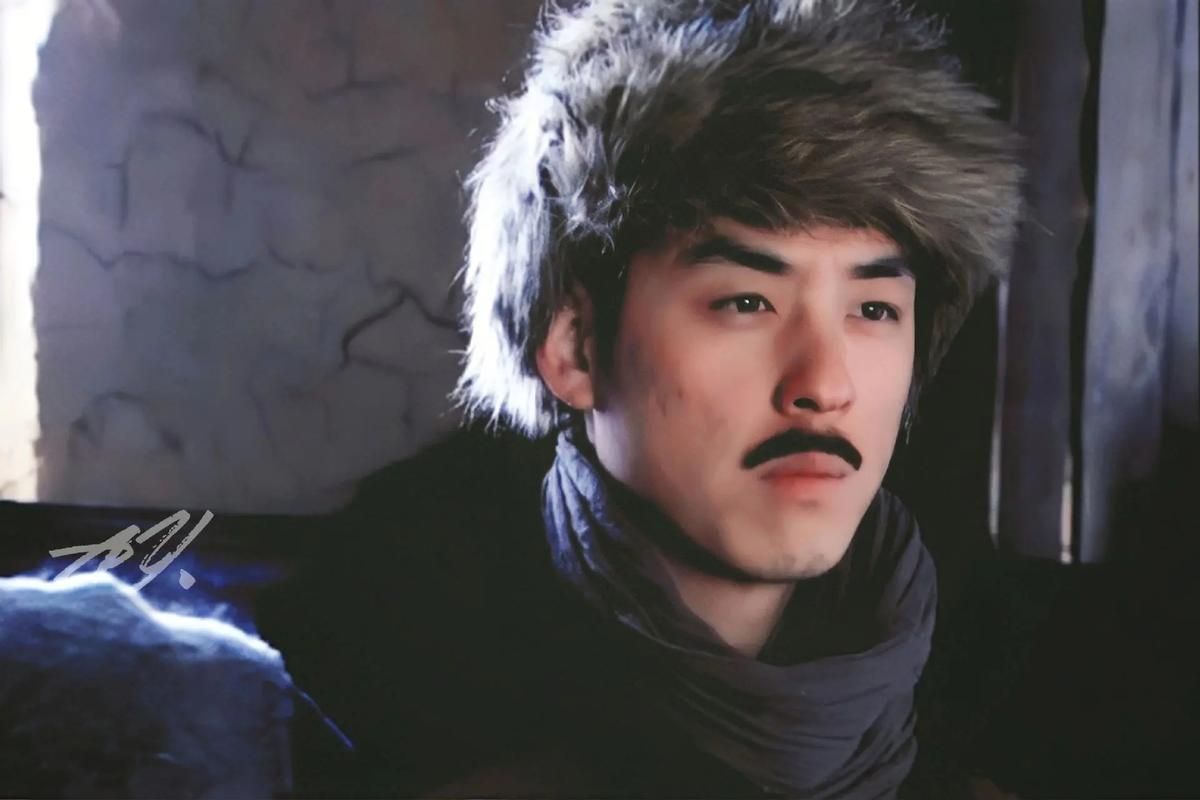

很多人对刘欢的初印象,都是好汉歌里“大河向东流哇”的酣畅淋漓,那声音像把开山斧,劈开音响就往你耳朵里钻。但你翻翻他的歌单,弯弯的月亮里那声“不知多少晚”,明明能低到尘埃里;千万次的问里“越过高山,越过平原”,又亮得能穿透云层——原来这“大嗓门”从来不是“只会吼”,是能从地心到云端,自由切换的“立体声”。

有次后台采访,记者问他:“您这音量,是不是天生的?”刘欢摆摆手,笑了:“音量是壳,里头装的是情。年轻时嗓子像把没开刃的刀,练得越狠,越知道‘劲儿’该往哪儿使。”他说的“劲儿”,可不是蛮力。你听他唱璐璐,“璐璐,我的璐璐”,明明是轻声呢喃,却像在你耳边敲鼓,那不是音量大,是每个字都裹着滚烫的真心。

为啥说他的“大嗓门”是“反常”的?因为偏不按娱乐圈的套路来

现在的娱乐圈,多少歌手在“挤音量”?有的靠电子调音把声线磨得又尖又细,有的用气声营造“氛围感”,还有的干脆在副歌玩命“飙高音”,生怕观众记不住自己的“特色”。可刘欢偏不——他站在台上,永远穿身西装,跟个“学院派”似的,不跳不吼,就那么稳稳站着,张嘴就把“人声乐器”的本事亮出来。

他凭什么“反常”得这么理直气壮?因为他手里攥着娱乐圈最稀缺的东西:作品的“吨位”。上世纪90年代,北京纽约一出,没人讨论他音量多大,只记得“我的爱车辙,碾过你心田”里的故事;好汉歌火遍大江南北,二十年过去,KTV里还是有人扯着嗓子吼“路见不平一声吼”,那声音里的江湖气,是现在的“神曲”给不了的。刘欢的“音量”,从来不是服务于流量,是服务于“一句话让你记住一辈子”的穿透力。

更绝的是,他把“音量”当成了“传声筒”

你有没有发现,刘欢唱歌,从不是“为自己唱”。唱少年壮志不言愁时,他把自己当成警察,把“几度风雨几度春秋”的负重,酿成声音里的铁血丹心;唱天地在我心,他又像替所有追梦人发声,“向往你的向往,幸福你的幸福”,那声音里没有炫技,只有“我想让你听见”的真诚。

有次他去山区参加公益演出,没带音响,就在山坡上清唱。当地老人说:“以前听广播里的歌,总觉得隔着一层皮,刘欢那声儿,像从地里长出来的,听得见汗味儿,听得见疼。”后来他才知道,自己的“大嗓门”,天生就适合当“扩音器”——把普通人的故事,唱得让全世界都听见。

说到底,娱乐圈最不缺“小嗓门”,缺的是“大格局”的音量

现在很多歌手,音量不大,脾气不小;技巧练得精,作品却像沙雕城堡,风一吹就散。反观刘欢,从80年代唱到现在,声音依旧能打,不是因为他嗓门没退化,是因为他心里装的东西够“重”——有对音乐的较真,有对观众的尊重,更有“作品比天大”的执念。

所以再回看那个问题:刘欢的音量,为啥能成为娱乐圈最“反常”的财富?因为它从来不是物理上的分贝,是声音里的“分量”——是岁月淬炼的真情,是匠心打磨的技艺,更是那个“把歌唱进心里,而不是唱进耳朵”的娱乐圈,最该有的“大音量”。

下次再听刘欢的歌,不妨关掉那些花里胡哨的包装,只留下一句:“这声儿,到底为啥这么让人忘不了?”或许你会懂,真正的“音量”,从来不需要刻意放大,它本身就是时光给的答案。