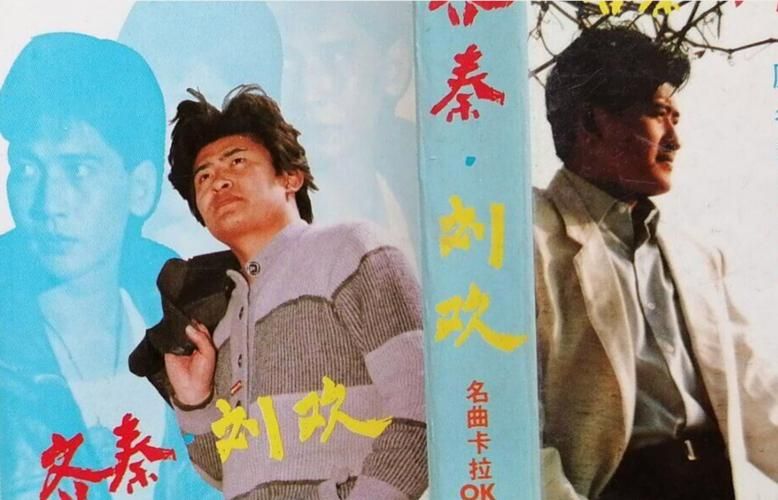

刘欢的“第二人生”:当歌者穿上学术的“白大褂”

你或许会问:唱了30年“国民神曲”的刘欢,为何要在事业巅峰期一头扎进心理学实验室?这要从他对音乐本质的追问说起。

早年间,刘欢以“高音、技巧、情感”三绝称霸乐坛,但随着阅历渐深,他开始困惑:“为什么有的旋律一响就能让人落泪?为什么某些节奏能瞬间点燃全场?音乐的力量,究竟藏在哪些我们看不见的地方?”这些问题像种子在他心里发了芽,驱使他在2006年进入中央音乐学院,师从音乐心理学泰斗周海宏,开始系统攻读博士学位,甚至一度淡出公众视野,泡在图书馆和实验室里钻研“音乐与大脑的密码”。

音乐心理学:不只是“听歌懂情”,更是解密艺术的“源代码”

提到心理学,很多人觉得抽象,但刘欢研究的音乐心理学,其实藏在每个人的日常里:

你开车时不自觉地跟着副歌哼唱,是音乐激活了大脑的“奖赏回路”;失恋时循环播放悲伤情歌,其实是音乐在帮你“情绪代偿”;广场舞大妈对最炫民族风情有独钟,背后是节奏对集体无意识的唤醒……刘欢在博士论文中就曾写道:“音乐不是孤立的音符,是人类情感与认知的‘通用语言’。”

他将这些学术洞察融入创作:比如好汉歌开头那句“大河向东流”,用连续上行的旋律模拟“奔涌”的动态,激活听众对“力量”的生理感知;弯弯的月亮里那句“今天的泪水,又是为昨天而流”,通过缓慢的节奏和低音区,天然触发“共情机制”。他不是在“写歌”,而是在用音乐做“心理实验”,只是实验对象,是千千万万个被旋律触动的普通人。

从导师到“心理按摩师”:刘欢的舞台,藏着治愈的力量

博士身份没有让刘欢“曲高和寡”,反而让他多了一层“心理按摩师”的温柔。在中国好声音当导师时,他曾对紧张到忘词的学员说:“别想着技巧,想想这首歌对你来说意味着什么——你听到的第一个音符,是不是让你想起了某个人?”这种“唤醒情感”的教学方式,让不少学员突破了瓶颈。

有次录节目,他聊起自己研究音乐治疗的经历:“有位抑郁症患者,从不说一句话,但听了贝多芬的田园交响曲后,突然说‘我好像看到了阳光’。”那一刻他突然明白:“音乐真正的价值,不是打造‘爆款’,而是能在人最需要的时候,轻轻接住他们。”

刘欢的启示:所谓“天才”,不过是“热爱”与“较真”的共鸣

如今再回头看刘欢的“博士之路”,会发现这和他唱歌的态度如出一辙:不满足于“唱得好”,更要“懂为什么”;不执着于“聚光灯”,更想触碰艺术的“本质”。

在这个流量至上的时代,他像一座“反流量”的孤岛:不做热搜常客,却用作品说话;不追逐潮流,却始终在探索音乐更深的可能。或许正如他在一次采访中说:“当艺术只停留在表面,它就失去了温度;而真正能打动人的,永远是那些藏在音符背后的、对人性的理解。”

下次当你听到刘欢的歌,不妨试着静下来:那旋律里,或许藏着他用半生研究得出的“心理学答案”——关于情感,关于记忆,关于我们为何需要音乐。毕竟,能把“学术”唱成“情怀”,把“博士”活成“歌神”,这世上,或许也只有刘欢了。