朋友圈刷到“歌唱家刘欢开唱”的推送时,评论区总有人嘀咕:“现在都叫歌唱家了?以前可不是这么定的。” 等到韩红做客音乐节目,弹幕里又跳出“她算不算歌唱家?流行歌手和歌唱家到底差在哪”的争论。

这问题奇怪在哪?你说刘欢不算,多少人心里的“华语乐坛天花板”名单上都有他;你说韩红不算,青藏高原的高音至今没人敢说能轻松超越。可“歌唱家”这仨字,仿佛成了带刺的王冠——戴上有人说“不配”,摘下又觉得“少了分量”。

先问个根本:什么是“歌唱家”?

老一辈音乐人对“歌唱家”的定义,往往卡得严。上世纪七八十年代,能称“家”的,多半是中央歌剧院、上海歌剧院那种“体制内”的独唱演员,科班出身,专攻美声或民族唱法,在舞台上唱茶花女江姐能镇住全场,还得有点奖项“背书”。

可时代变了。现在打开音乐平台,美声、民族、流行、摇滚、跨界……风格早就你中有我。去年某音乐节,一位美声歌手唱孤勇者火出圈,评论区一片“这嗓子不当歌唱家可惜了”——可她从没进过歌剧院,也没拿过“文华奖”,算不算“家”?

所以“歌唱家”到底是谁说了算?是学院派的评审委员会,还是 millions 听众的耳朵?

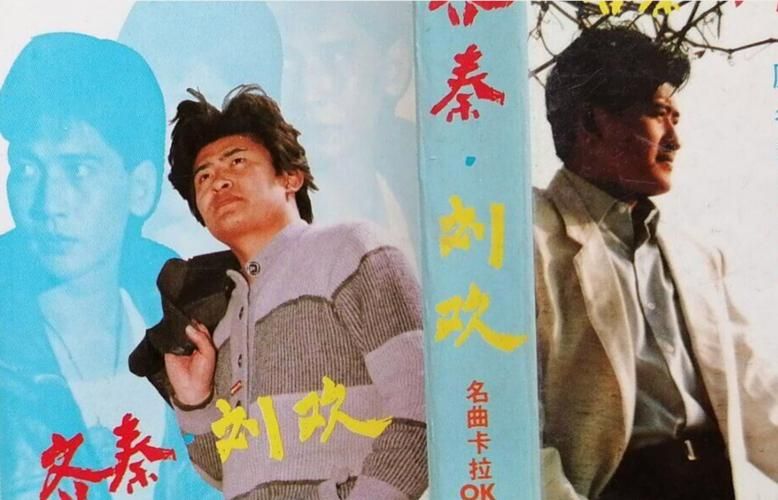

刘欢:被“跨界”耽误的“教科书级”歌唱家?

说刘欢,绕不开他的“硬核底子”。中央音乐学院音乐系毕业,主攻西方音乐史,副业是唱歌——结果“副业”成了主业。但你知道吗?他年轻时可是正经的美声唱法苗子,音域跨度从男低音到男高音轻松hold住,只是在北京人在纽约里,把美声共鸣和流行叙事揉碎了,才有了后来“厚嗓叙事者”的标签。

有人拿“他唱流行曲,不算歌唱家”说事。可翻开格莱美评委的评语,评价他The Power of Love时写:“将美声的共鸣控制力融入流行唱法的呼吸感,这是歌手对声乐语言的突破性重构。” 这样的跨界,难道不是“歌唱家”该有的能力?

再说作品。弯弯的月亮里,“弯弯的忧伤”被他胸腔共鸣压得又沉又暖,那种控制力,没十年美声功底根本拿捏不住;好汉歌的“大河向东流”,看似粗犷,实则横膈膜支持力能让每个字都在舞台上“立”起来——这不是“唱歌”,这是“造声音的建筑”。

业内怎么叫他?余隆(指挥家)说“刘欢的嗓子是老天爷赏饭,又加着祖师爷赏的苦功”;李谷一(歌唱家)直接说“我们这辈人,论对声乐的理解和驾驭,刘欢敢排第二,没人敢排第一”。

这些还不够吗?

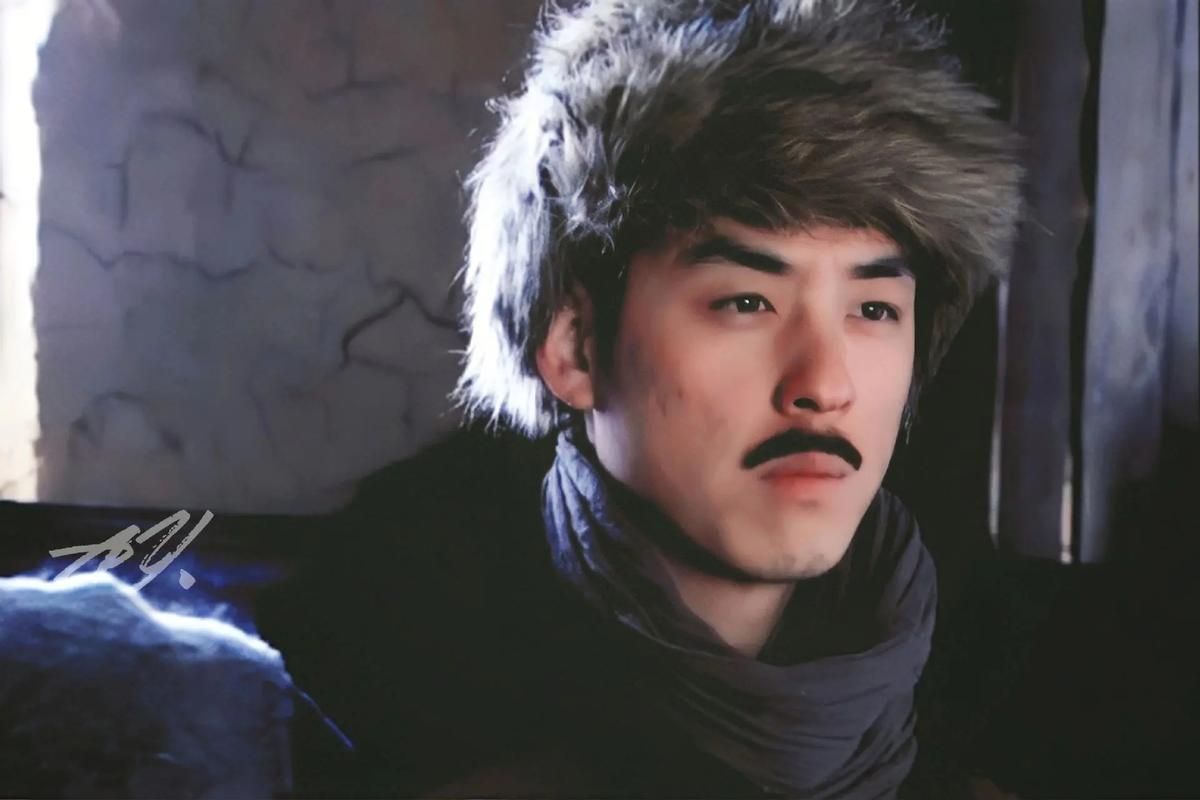

韩红:用“技术”和“人”共同托起的“歌唱家”

再说韩红,争议更明显。有人说“她总做公益,唱歌反被忘了”,有人纠结“她唱的是民族,不算纯美声,算歌唱家吗?”

先看技术。9岁考入解放军艺术学院师从金铁霖,13岁拿全国少数民族声乐比赛一等奖,这起点放在当年,妥妥的“歌唱家苗子”。她的高音为什么难超越?天亮了里那段持续10秒的弱高音,不是喊上去的,是头声共鸣和气息控制的结果——声乐界管这个叫“关闭唱法”,韩红是能把它用在流行民谣里,还让普通听众觉得“舒服”的少数。

青藏高原那句“呀啦索,那就是青藏高原”,从低语到高音的爬升,气息衔接无缝,音色却始终带着藏族民歌的“野味”,这不是“天生嗓子好”,是对民族唱法和技术融合的极致打磨。

再看影响力。她唱天路时,没人关心“算不算歌唱家”,只觉得“听到这首歌,像看到了青藏铁路上的工人”;她做公益,不是营销,是实实在在的“韩红基金会”——这些“人”的厚度,反而让“歌唱家”的称号更有分量。

行业给她的评价更直接:“中国当代民族唱法的标杆人物”(中国音协评),“能把技术唱成情感,把情感唱成力量的歌唱家”(王昆评)。

争议的本质:我们在争论“门槛”,还是“敬畏”?

回头看看,为啥刘欢和韩红会被“争议”?

不是因为“他们不够格”,而是“歌唱家”这个称号,在太多人心里被“神化”了。仿佛必须“一辈子只唱一种风格”“拿遍所有奖项”“远离流量”才配——可真正的歌唱家,从不是活在“定义”里,是活在“作品”和“听众心里”的。

李谷一老师说:“以前我们说‘歌唱家’,是因为唱的人少,听众觉得‘难得’,所以尊称‘家’。现在唱的人多了,‘家’字不值钱了?不,是值钱了——得用真本事换,用真心换。”

刘欢的歌,三十多年还有人听,旋律能穿越时代;韩红的歌,高音能鼓舞人心,公益能温暖世界。这才是“歌唱家”该有的样子:不需要靠“称号”证明自己,作品和时间,会替他们说话。

所以刘欢韩红是不是歌唱家?

你心里那首听了二十年的歌,那些因旋律起鸡皮疙瘩的时刻,早就给出了答案。