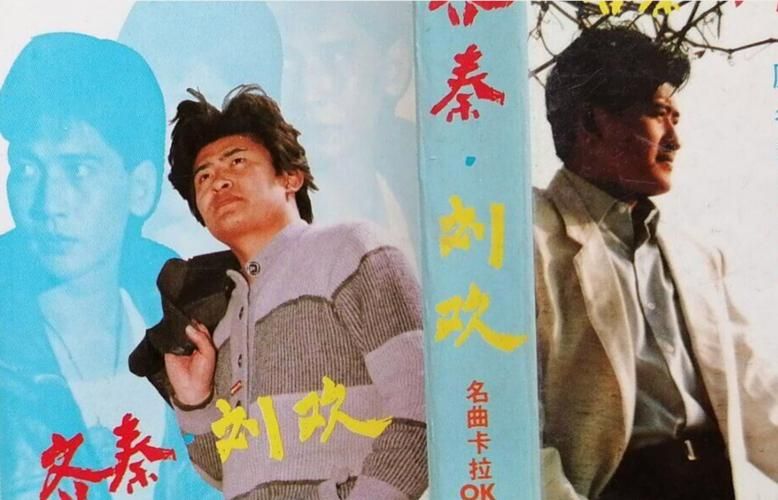

当刘欢在歌手舞台上用弯弯的月亮勾起一代人的青春时,台下不少人默默感叹:"原来他还在活跃。"而当陈奕迅的演唱会门票开售瞬间被"秒光",黄牛加价十倍的新闻刷屏热搜时,另一个疑问也跟着冒出来:"这两位华语乐坛的'大哥级'人物,到底谁更会赚钱?"

这个问题看似简单,却藏着娱乐圈最现实的价值逻辑——收入从来不是单一维度的数字游戏,它就像一面多棱镜,折射出市场定位、商业价值、个人选择甚至时代机遇的不同光彩。

先拆开"钱袋子":他们的收入到底从哪来?

要谈收入,得先看"收入版图"的构成。对刘欢和陈奕迅这样的"顶流"而言,工资条上的固定工资几乎可以忽略不计,真正撑起收入的,是四个主要板块:演唱会、版权、商业代言、综艺。

演唱会:体力与市场的直接博弈

演唱会是歌手最直观的"提款机",但两位歌手的策略却截然不同。陈奕迅的"DUO"系列演唱会从2010年唱到2023年,横跨全球60多个城市,单场票房动辄千万级。据行业内部消息,他内地演唱会的市场定价往往在380-1680元区间,开票即售罄是常态,单场票房收入轻松突破5000万。按一年开30场计算,光是演唱会这块年收入就能到1.5亿。

反观刘欢,上一次大规模个人巡演还要追溯到2010年前后。近十多年,他的公开演出屈指可数,多为我是歌手中国好声音这样的综艺邀约,或是春晚、国庆晚会等"有分量的舞台"。用他自己的话说:"嗓子就这一个,得省着点用。"即便如此,他偶尔的"限定场"演唱会票价依然能突破3000元,却依然一票难求——去年他在上海某音乐节的压轴演出,嘉宾票被炒到1.2万张,可见市场热度。

版权:时间的"复利"

版权收入是歌手被低估的"睡后收入"。刘欢的作品带着浓厚的"时代印记":弯弯的月亮好汉歌千万次的问,每一首都是流传30年的"国民金曲"。据音著协数据,仅好汉歌一首,每年通过影视剧授权、电台播放、短视频平台翻唱等方式,能为他带来超过百万的版权收益。更别提他的专辑销量在CD时代创下千万纪录,即便数字音乐时代来临,这些老歌依然在各大平台保持着稳定的播放量。

陈奕迅的版权优势在于"厚度"与"广度"。从十年富士山下到浮夸淘汰,他的金曲覆盖了70后到00后的青春。特别是近十年短视频平台的爆发,让他的歌曲成为BGM"常客"——孤勇者虽然不是他的作品,但他作为"乐坛前辈"的版权分成逻辑,也从侧面印证了这个领域的潜力。有业内人士估算,陈奕迅的版权年收入可能在千万级别,且随着时间推移,这笔收入只会越来越多。

商业代言:形象与受众的精准匹配

代言收入看的是"国民度"与"商业形象"的契合度。刘欢的代言以"有分量"著称:曾担任福特汽车、京东家电的品牌代言人,近年来更转向保健品、茶叶等"中老年+"领域。他的代言费虽然不像流量明星动辄千万,但胜在稳定,且多为长期合作。某品牌负责人曾透露:"请刘欢代言,看重的是他的'权威感',用户会觉得'这人靠谱'。"

陈奕迅的代言则更像"流量与口碑的平衡术":从百事可乐、麦当劳快消品,到欧莱雅、阿里这样的国际大牌,再到近期参与的数码产品、运动品牌,他的受众覆盖学生到白领。据第三方数据统计,陈奕迅的单个代言费在1500万-3000万之间,若手握3-5个代言,年收入破亿并非难事。更关键的是,他的"路人缘"极好,极少有负面新闻,品牌方愿意为这种"零风险"买单。

综艺:舞台之外的"价值变现"

综艺是两位歌手"价值转换"的重要渠道。刘欢通过歌手中国好声音等节目,让年轻观众重新认识了这位"音乐教父",每次出场费虽未公开,但据节目组工作人员透露,作为导师级别的嘉宾,单集酬劳不会低于百万。更重要的是,综艺曝光带来了"长尾效应":他参与的节目重播不断,老歌版权播放量也随之上涨,形成"综艺-版权"的正循环。

陈奕迅的综艺感则更强,我们的歌声生不息等节目中,他既有孤勇者带全场大合唱的高光,也有"搞Eason"的幽默片段,这种"反差萌"让他的商业价值再度提升。有分析指出,综艺曝光让他的演唱会受众年轻化,2023年"Fear and Dreams"演唱会中,00后观众占比超过30%,这部分群体消费能力强,直接带动了周边销售额。

差距在哪?市场、选择与时代的"三重奏"

两位歌手收入能拉开"量级",核心在于三个维度的差异:

市场定位:内娱"定海神针" vs 华语"无边界歌者"

刘欢的根据地在国内,尤其是内地市场。他的国民度建立在"时代经典"之上,受众以30-60岁人群为主,这部分群体消费能力强,但对"追星"的热情有限,更愿意为情怀买单。因此他的商业价值更偏向"稳重""权威",适合高端、耐用品代言。

陈奕迅的市场则遍布全球华语圈:香港是他的"大本营",台湾、东南亚、澳大利亚的华人社区都有忠实粉丝。他的歌曲在粤语歌和普通话歌市场"通吃",受众覆盖10-50岁全年龄段,尤其是年轻人,愿意为他的演唱会、周边一掷千金。这种"无边界"的市场布局,让他的商业想象空间更大。

个人选择:"惜嗓如金" vs "勤勉耕耘"

刘欢曾坦言自己有"心肌缺血"的毛病,医生叮嘱"不能太累"。所以他对演出极为克制,演唱会一年不超过5场,综艺也只挑"有音乐含量"的。这种"减法"选择,让他的艺术形象更纯粹,但也直接影响了收入的"上限"。

陈奕迅则是个"工作狂"。从出道至今,他保持着每年至少2张专辑、30场演唱会的节奏,2023年甚至在10个月内开了44场"Fear and Dreams"演唱会,创下个人巡纪录。他曾说:"观众花钱买票,我得给足诚意。"这种"拼劲"让他收割了大量市场红利,但也付出了嗓子受损的代价——近几年他的演唱会频现"沙嗓"片段,引发粉丝担忧。

时代红利:经典IP的"复利" vs 流量时代的"变现"

刘欢赶上了华语乐坛的"黄金时代":90年代磁带、CD盛行,他的专辑销量破千万;2000年后影视剧配乐大火,好汉歌甄嬛传的原声带又让他赚得盆满钵满。那个时代的收入更多依赖"实体+版权",虽然爆发力不如现在,但胜在"细水长流"。

陈奕迅则踩中了流量经济的快车:短视频、社交媒体让他的歌曲"破圈",演唱会直播、VR技术拓展了变现渠道。他更懂得如何与时代互动,比如提前布局社交媒体账号,用自嘲拉近距离,让商业代言与个人IP深度绑定,这些都是"流量变现"的关键。

比收入更重要的是:被低估的"文化价值"

抛开数字,两位歌手的收入差异,本质上是"经典价值"与"流行价值"的博弈。刘欢的收入像一瓶陈年的酒,时间越久,越醇厚;陈奕迅的收入则像一株不断生长的大树,根系越深,枝叶越茂。

但比收入更值得玩味的,是他们对"价值"的定义。刘欢曾说:"钱够用就行,我要把时间留给创作。"这些年,他担任北京音乐学院教授,培养新人,整理民族音乐,这些不直接产生经济效益的事,却在为华语乐坛"攒后劲"。

陈奕迅则用另一种方式回馈音乐:他成立个人工作室,扶持新人歌手,坚持演唱会"平价票"政策,让普通观众也能看现场。他曾说:"我唱歌不是为了赚多少钱,是想让观众觉得'值票钱'。"

或许,这才是华语乐坛最该看见的"收入真相"——真正的"顶流",从不是账户上的数字,而是那些被传唱的歌,被记住的情,和被一代代人珍视的文化记忆。就像刘欢的弯弯的月亮,唱了30年还在赚钱;陈奕迅的十年,听了20年依然会红。这,才是比任何收入榜单都更耀眼的价值。