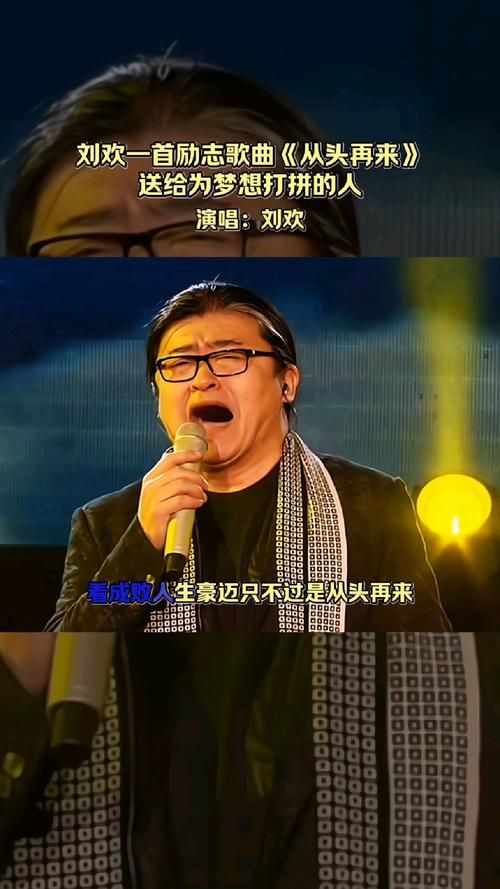

最近刷到一条挺有意思的评论:“现在的歌手都在卷流量,刘欢老师倒好,直接卷‘过气’。”底下跟着一片附和:“可不是嘛,好久不见他上热搜,但一听他开口,就知道什么是‘压箱底的功夫’。”

说真的,娱乐圈这地方,“胜”的标准总在变——有人胜在颜值,有人胜在话题,有人胜在资本的推波助澜。但刘欢好像是个例外,他像棵扎根深土的老树,几十年过去,没刻意追着风跑,反倒把“实力”俩字,刻进了骨子里。这到底是“佛系”还是“聪明”?他的“胜”,到底藏着怎样的生存智慧?

先说最扎心的现实:现在的娱乐圈,还剩几个敢“不靠流量吃饭”的?

翻开近几年的音乐榜单,能记住的旋律有多少?打开热搜,歌手们的话题不是“恋情曝光”就是“身材管理”,真正沉下心做音乐的,反倒成了“稀有动物”。

但刘欢从出道到现在,好像就没为“流量”发过愁。上世纪80年代,他用少年壮志不言愁火遍大江南北,那时候没有短视频,没有热搜,靠的就是一把嗓子里的真诚和力量。后来唱弯弯的月亮,把江南水乡的柔情唱进了无数人的心里;再后来在好声音当导师,别人都在纠结“选哪个选手更能爆”,他却总说:“选歌,就是选你真正想对观众说的话。”

有次节目后台,有个年轻选手问他:“欢哥,现在大家都说‘流量就是一切’,您觉得我们该不该迎合?”刘欢笑了笑,指着角落里的钢琴:“你看那琴键,少一个音符都不行。音乐也一样,少了对内容的诚心,观众耳朵骗不了。”这话现在听,依然像一记清醒的耳光——在所有人都忙着追风口的时候,他守着“内容”这个最笨的法子,反倒成了最稳的“赢家”。

再说他的“不讨喜”:敢在娱乐圈里“说真话”的,还有谁?

娱乐圈的“生存法则”里,有一条是“少说多做,多夸人”。但刘欢偏不。

好声音第一季,有个选手高音飙得很猛,但技巧很乱,观众给掌声,他却直接摇头:“你这音飙得,像杀鸡似的,自己听着不瘆得慌吗?”台下瞬间安静,选手脸都红了。后来那选手问他:“您直接批评我,不怕观众说您‘情商低’?”他却说:“我夸你两句,你可能当时高兴,但你上舞台,还是会因为技巧不足被淘汰。我要是真为你好,就得让你现在知道疼。”

类似的场景还有不少。有次颁奖典礼,后台有人劝他:“多跟圈内大佬互动,以后合作机会多。”他却摆摆手:“我又不是来交朋友的,我是来做音乐的。合不合作,看的是歌对不对路,不是关系好不好。”

这种“不世故”,在娱乐圈里像个“异类”。但观众偏偏吃这套——这些年,无论多少人设崩塌,多少人“塌房”,刘欢的评价始终稳如泰山。为什么?因为人心里都杆秤:你把观众当傻子,敷衍作品,观众就把你当“外人”;你把他们当“懂行的人”,掏心窝子拿出好东西,他们就把你当“自己人”。刘欢的“胜”,赢在了这份“不糊弄”的真诚。

最关键的“胜负手”:凭什么他能“吃老本”,还越吃越香?

有人说:“刘欢现在是吃‘老本’吧,哪有什么新作品?”这话只说对一半——他的“老本”,可不是靠炒冷饭堆出来的,而是几十年如一日的“积累”。

你翻翻他的歌单,从千万次的问到好汉歌,再到近年的让我们荡起双桨重新编曲,每首歌都有“新东西”。他从不标榜“创新”,却总在细节上较真:唱好汉歌时,他把山东梆子的韵脚融进去,让这首歌有了更浓的烟火气;给动画片宝莲灯配天地在我心,为了一个尾音,反复录了17遍,就为了唱出“父亲对儿子的那种厚重”。

更难得的是,他从不“躺平”。这几年,他开始尝试用短视频分享音乐知识,有人调侃:“刘老师也跟风搞‘流量’了?”他却在视频里笑着说:“不是我跟风,是时代变了。我得让年轻人知道,音乐不只是旋律,还有背后的故事和温度。”你看,真正的“实力派”,从不怕被时代抛弃——因为他们总有办法,把“老经验”变成“新活法”。

就像他自己常说的:“树不会长到天上,但根扎得深,风再大也吹不倒。”他的“胜”,从来不是一时的“爆红”,而是时间沉淀下来的“不可替代”。

说到底,刘欢的“胜”,赢在了一份清醒:在这个浮躁的行业里,他知道什么才是“根本”——不是流量的泡沫,不是人情的世故,而是对内容的执着,对观众的真诚,对内心的坚守。

或许这就是为什么,当无数“顶流”来了又去,只有他,依然站在那里,像一座灯塔,告诉后来者:路可以走慢点,但不能走偏;可以不被理解,但不能失去本心。

毕竟,真正的“赢”,从来不是比别人跑得快,而是能在时光里,活成自己最想成为的样子。