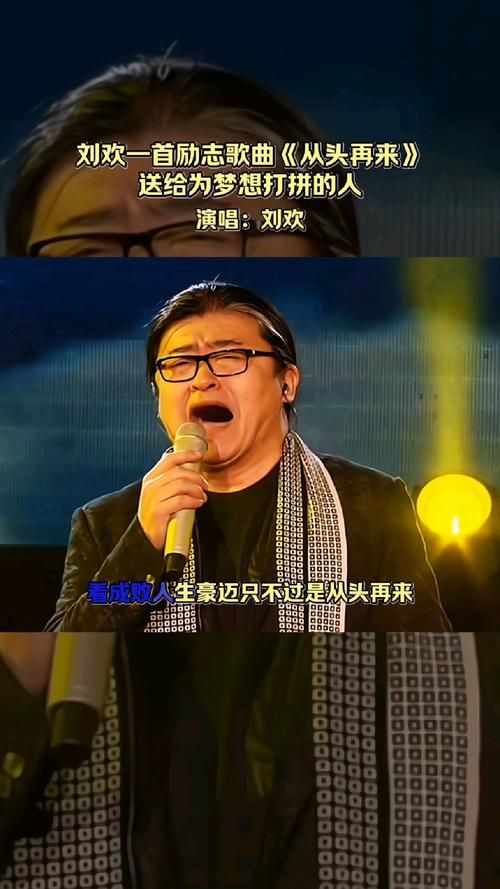

说起来你有没有过这样的时刻?深夜开车,电台里突然飘来弯弯的月亮的前奏,握着方向盘的手不自觉跟着晃,眼前仿佛浮现小时候趴在收音机前等歌的夏夜;或是加班到凌晨,耳机循环从头再来,那句“心若在梦就在”像一双大手,把快要沉下去的你又拽了起来。

这些场景里,总有个名字绕不开——刘欢。

一、他的歌,是年代的“声音活化石”

1987年,25岁的刘欢站在北京国际电视周的舞台上,唱了首少年壮志不言愁。那会儿电视机还是稀罕物,家家户户挤在屏幕前,听着“几度风雨几度春秋”吼出的不仅是刑警主题,更是整个80年代年轻人“敢闯敢拼”的劲儿。这首歌火了多久?你问现在50多岁的出租车司机,他可能还能哼两句,连小区跳广场舞的阿姨,伴奏都得选它——够不够“年代感”?

真正让刘欢“封神”的,是90年代那些“自带BGM”的歌。弯弯的月亮1990年一出来,直接把“流行歌曲”和“文化记忆”焊死了。当时多少人以为这只是首温柔的乡愁曲?后来才懂,黎骏那句“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”里,藏着一个时代从狂热到沉淀的集体情绪。到了1997年好汉歌爆发,“大河向东流啊”的旋律一响,连菜市场卖菜的大妈都跟着吆喝“嘿咻嘿咻”,这哪是歌曲?分明是刻进DNA里的国民记忆。

二、为什么他的歌“越老越有味道”?

现在的“流量歌”可能三个月就换一波,刘欢的歌却像陈年老酒,放30年还越品越醇。说到底,是他骨子里的“较真”。

他唱千万次的问,为了找北京人在纽约里那种“漂泊感”,在北京胡同里蹲了半个月,听老华侨讲故事;录从头再来时,他对着镜子练了上百遍,就为了让那句“天地悠悠过客匆匆”带着点沙哑的韧劲,像普通人攥着拳头说“我能行”的样子。更别说凤凰于飞里,一句“旧梦依稀 往事迷离”被他唱得抑扬顿挫,连京剧咬字都拿捏得恰到好处——这种“把每句词当故事讲”的劲儿,现在还有歌手有吗?

而且刘欢的歌,从没刻意追过潮流。2008年奥运唱我和你,他没飙高音,就用最温柔的声线把“我和你,心连心”送出去;抗疫期间他唱让世界充满爱,没有华丽的编曲,就是纯粹的钢琴人声,反而让无数人红了眼眶。说到底,好音乐从来不怕“老”,怕的是“没内容”。刘欢的歌,装满了时代的褶皱、普通人的心事,这才是它能“跨圈层”传唱的原因——你20岁听,听旋律;40岁再听,听人生。

三、他早就不是“歌手”,是“音乐的良心”

这些年很多人说“刘欢的歌不好听了”,好像少了点“网红感”。但你细品:现在多少歌副歌高潮靠电震耳,歌词全是“爱过痛过”的套路?刘欢的歌偏不,他写别让情两难时,非得把古典乐的和声织体揉进流行里;他给甄嬛传写凤凰于飞,光“Compatk”的和声就录了三天,就为让那句“惊梦了这百年”听起来像后宫女子在哭。

更难得的是,他敢说真话。某选秀节目里,他直接指出选手“技巧太多情感太少”,被骂“严格”,可转头就有粉丝说:“刘欢老师说的,才是对音乐该有的样子。”从中国音乐家协会副主席到音乐课老师,他始终在做同一件事——告诉年轻人:歌不是“喊”出来的,是“酿”出来的。就像他常说的:“音乐得有根,根扎深了,才能长得久。”

所以回到开头的问题:谁的歌声能穿透30年时光?刘欢的凭什么是“白月光”?或许答案就藏在你记忆的某个角落——是夏夜收音机里的弯弯的月亮,是加班路上循环的从头再来,是奥运现场那声温柔的我和你。这些歌早就超越了“作品”,成了我们和时光对话的密码。

下次再听刘欢,别急着说“老歌”,不妨静下心听听:那旋律里,藏着一代人的青春,也藏着音乐最本真的模样。