去年冬天,刘欢在歌手2024的舞台上再唱从头再来,唱到“心若在梦就在,天地之间还有真爱”时,镜头扫过观众席,有人红了眼眶。有人说:“这是属于刘欢的时代印记。”可细想,从少年天子的主题曲到好汉歌,从奥运会演唱到淡出公众视野,刘欢的人生何尝不是一场漫长的“花开花落”?但奇怪的是,别人“花落”是黯然退场,他“花落”却像秋叶沉淀,反而让后来人越品越有滋味——这背后,到底藏着怎样的秘诀?

“花开”时,他是时代的“声音天花板”,却从不端着

若论“花开”,刘欢在华语乐坛的地位几乎无可撼动。上世纪90年代,他的弯弯的月亮一响,大街小巷的音响都在循环,那带着京腔韵味的吟唱,把中国人的温柔与惆怅唱进了骨子里;后来为北京人在纽约唱千万次地问,高音区撕裂般的情感,让多少异乡人听着落泪;再后来2008年奥运会,他和莎拉·布莱曼站在鸟巢上空唱我和我的祖国,那声音厚重如山,又温柔如水,几乎成了那个时代的声音注脚。

可让人印象深刻的,不是他的奖项和头衔——他拿过无数音乐大奖,却很少在综艺里“秀专业”;他的歌声被誉为“教科书级别”,却总说“音乐没有标准答案”。有次采访,记者问他“觉得自己是歌唱家吗”,他摆摆手:“我?就是个唱歌的,能把好歌带给听众就够了。”这种“不端着”,反而让他更贴近人。早年演出,他会为了等赶来的观众推迟开场;遇到年轻歌手请教,他会在后台掰开揉碎了讲发声技巧,从“气息怎么沉”到“情感怎么揉进每个字”,毫无保留。

真正的“花开”,从来不是凌驾于他人之上的光芒,而是让他人的花期,也因你而延长。

“花落”时,他不是“退出”,而是“换一种方式活着”

娱乐圈最怕“落花”,尤其对刘欢这样的“顶流”——人们习惯了你的高光,稍有退场便会被议论“过气了”。可刘欢的“花落”,更像植物的自然循环:90年代末,他开始减少演出,把更多时间投入音乐教育;2010年前后,他几乎不接商演,反而去大学当教授,带着学生研究民歌、整理传统音乐素材;甚至有几年,他淡出公众视野,只偶尔在朋友圈晒晒娃、看看书,有人说他“江郎才尽”,他却笑着说:“花总要落下来,才能让根扎得更深。”

这种“落”,其实藏着他对音乐的清醒。他曾坦言:“年轻时总觉得‘唱得好’是本事,后来才发现‘唱得对’更重要。”比如他唱好汉歌,为了找到“大河向东流”的豪迈,特意去河南乡下听老梆子,学那种带着泥土腔调的呐喊;比如他教学生,从不让他们“炫技”,而是先懂“这首歌要讲什么故事”。有人说他“浪费资源”,可看看现在的乐坛——多少歌手依赖修音,多少作品追求速成?刘欢的“落”,像在浮躁的行业里种下一棵树,不急着开花,先让根往土壤里扎。

更难得的是,他的“花落”从不 bitter。有次记者问他“会不会觉得遗憾”,他指着家里的盆栽说:“你看这花,开的时候绚烂,落的时候给叶子当肥料,明年开得更艳。人生哪有一直开的花?重要的是,落的时候别变成垃圾。”

“花开花落”间,他活成了娱乐圈的“定海神针”

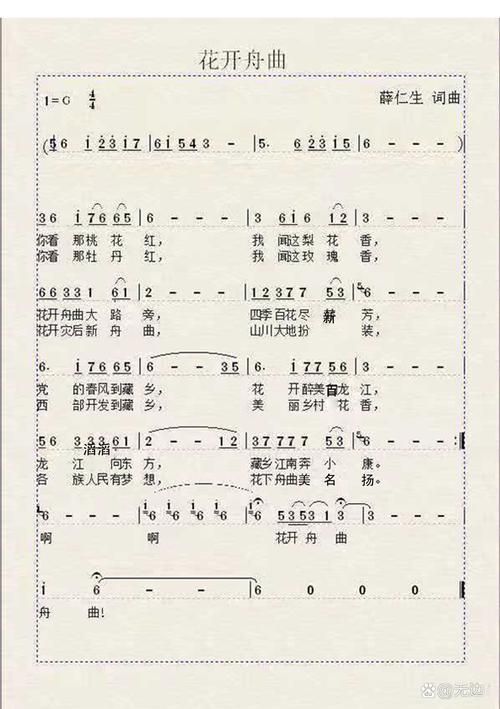

如今的娱乐圈,流量更迭比走马灯还快,有人“爆红”三天就查无此人,有人“炒作”一时就身败名裂。可在刘欢身上,你几乎看不到这种“大起大落”的焦虑。他依然会为好作品唱主题曲,比如觉醒年代的望道,他用苍劲的声音把陈望道先生“真理的味道”唱了出来;他也偶尔参加综艺,不是来“证明自己”,而是想借平台让更多人听传统音乐——在声生不息里,他和年轻人唱茉莉花,讲这首歌背后的文化脉络;在经典咏流传里,他带着孩子唱登鹳雀楼,说“古诗不是古董,是刻在我们骨子里的血脉”。

有人问他:“这么多年,娱乐圈变化这么大,你怎么没变?”他笑:“变啊,以前想‘我要唱出名’,现在想‘我要唱对’。可有些东西,一辈子都不能变——对音乐的敬畏,对人的真诚,对生活的热爱。”

说到底,刘欢的“花开花落”,从来不是外界定义的“成功与失败”,而是他对自己人生的“掌控”。花开时,他全力以赴,把歌声种进时代记忆里;花落时,他从容沉淀,把经验留给后来人。就像一棵树,春天开花,秋天落叶,冬天休眠,春天又抽出新芽——自然的规律里,藏着最朴素也最深刻的智慧。

前几天,刷到一段刘欢给学生上课的视频,他坐在钢琴前,边弹边说:“音乐啊,不是用来装点人生的,是用来让你在落花时节,知道自己也曾热烈开过。”突然就懂了:真正的传奇,从不是永远站在顶峰,而是无论花开花落,都能活出自己的节奏。或许,这就是刘欢留给娱乐圈最珍贵的答案——不必追着风跑,先把自己活成一片土壤,让岁月在这里,生根发芽。