前几天朋友圈被一段视频刷了屏:灯光暗下来,刘缓步走上台,黑色西装衬得身形挺拔,头发已有些花白,但开口的瞬间,整个场馆都静了。唱的是花之歌——“风吹过旷野,花向着光,没有人记住它的模样,它只管开,只管香……”没有炫目的灯光,没有刻意的煽情,就他一个人,一把吉他(其实是钢琴伴奏,但现场观众说“像听到吉他的清音”),却让无数人听着听着红了眼眶。

有人说:“刘欢的歌,从来不是‘唱出来的’,是‘活出来的’。”但这次唱花之歌,好像跟以前又不太一样。他年轻时唱弯弯的月亮,是穿透岁月的清澈;唱千万次的问,是直抵人心的炽热;而这首花之歌,更像一个走遍千山的人,坐在你面前,轻轻讲一朵花的故事——不急不躁,却字字戳心。

这首歌,为什么“藏”了30年?

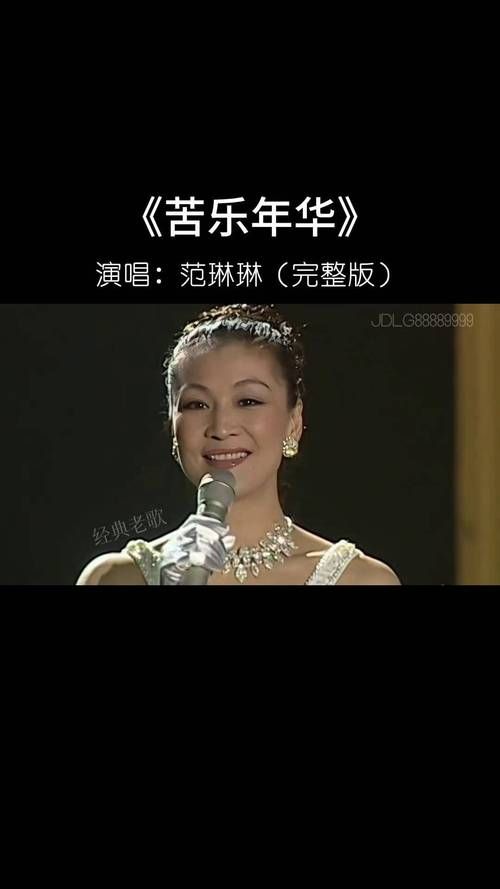

其实花之歌不算“新歌”。它的创作者叫李海鹰,就是写弯弯的月亮那位。早在90年代初,写完弯弯的月亮后,李海鹰就想着:“能不能有一首歌,写那种不争不抢,却一直在发光的生命?”于是有了花之歌的demo,但当时找了好多歌手,都觉得“不够炸”,没能火起来。

直到去年,一个偶然的机会,刘欢在音乐综艺里听到这首歌。“我当时就愣住了,”刘欢后来在采访里说,“这歌词,不就是我们每个人都活着的模样吗?默默努力,不为被看见,只为成为自己。”

为什么是他?因为刘欢本身就是“花之歌”的现实注脚。1987年,他第一次上央视春晚,唱少年壮志不言愁,一夜成名,但那时候的他,想的不是“怎么红”,而是“怎么把歌唱好”。从北京人在纽约的千万次的问,到好汉歌的“大河向东流”,再到后来为三国演义写的滚滚长江东逝水”,他唱的从来不是“技巧”,是“故事”。就像花之歌里唱的“它只管开,只管香”,他不管外界的流量、热搜,只管在音乐里扎根。

唱花之歌时,刘欢在想什么?

这次现场,很多人注意到一个细节:唱到“也许凋落,也许被遗忘,它还是开,还是香”时,刘欢的眼睛微微眯起来,嘴角带着笑,像在回忆什么。

后来有人问他:“唱这句的时候,想起什么了吗?”他说:“想起了我大学时,在学校后面的小山坡上,看到过一片野花。没人给它们浇水施肥,也没人拍照打卡,到了春天,它们就那样轰轰烈烈地开,开得漫山遍野都是。那时候我就想,‘这花,活得比人都明白’。”

这份“明白”,让他唱花之歌时,没有用太多华丽的转音,也没有声嘶力竭的嘶吼,就是用最本真的声音,像在跟你聊天。你听,“风吹过旷野”的“风”,他的气息很轻,像真的有风吹过脸颊;“花向着光”的“光”,他的尾音稍稍上扬,眼里有光亮。

现场有个小姑娘举着牌子,写着“刘欢老师,您就是那朵向着光的花”。刘欢看到后,笑了,轻轻点点头说:“我们都是花,开在不同的地方,但只要向着光,就有意义。”

这个时代,还需要“刘欢们”的坚持吗?

这几年,娱乐圈的迭代太快了,今天这个顶流,明天那个新星,很多人忙着“立人设”“涨粉”,却忘了“作品”才是根本。而刘欢,就像一朵不急不躁的花,在流量之外,默默生长。

他60岁了,依然坚持每年出几首新歌,不为赚钱,只为“想唱了就唱”;他做音乐节目当导师,不是教人“怎么红”,是教人“怎么对得起音乐”;甚至他生病的日子里,也坚持锻炼,说“想多唱几年歌,给喜欢我的人听”。

就像花之歌里唱的“没有人记住它的模样,它只管开,只管香”。刘欢或许不会永远在热搜上,但他的歌,会一直在;他对音乐的这份执着,也会一直在。

最近,花之歌的短视频在平台火了,评论区有人说:“听完突然想通了,努力不是为了被看见,是为了不辜负自己。”有人说:“刘欢的声音,是成年人的‘精神止痛药’。”

其实,哪有什么“老将出马”?不过是时间给最好的答案——像花一样,不慌不忙,却活成了别人眼里的光。

下次当你觉得迷茫时,不妨听听花之歌,也听听刘欢的声音。它会告诉你:慢慢来,你只管努力,剩下的,交给时间。毕竟,真正的好东西,从来都“藏”得比较深,就像那朵在旷野里默默开放的花,总有一天,会等到风把它的故事,吹到更多人耳边。