90年代初的电视荧屏,要是没守在北京人在纽约前,都不好意思跟人聊“下海”这俩字。姜文演的王启明,头发梳得锃亮,揣着一张单程机票站到纽约街头时,谁心里不是跟着揪了一下?那时候我们不懂什么“文化冲击”,只知道剧里的“北京胡同”和“曼哈顿摩天楼”撞上了,撞得人心里又酸又胀。

但今天突然想说,这部30年前的剧,到底让咱们记住了什么?是刘欢唱的那句“千万里,千万里,我一定要回到我的家”,还是姜文吼出的“如果你爱他,就送他去纽约,因为那里是天堂;如果你恨他,就送他去纽约,因为那里是地狱”?或者是某个深夜,王启明在唐人街餐馆刷盘子时,镜头扫过他指关节发白的手——那双手,刚在国内还是乐团的小提琴手呢。

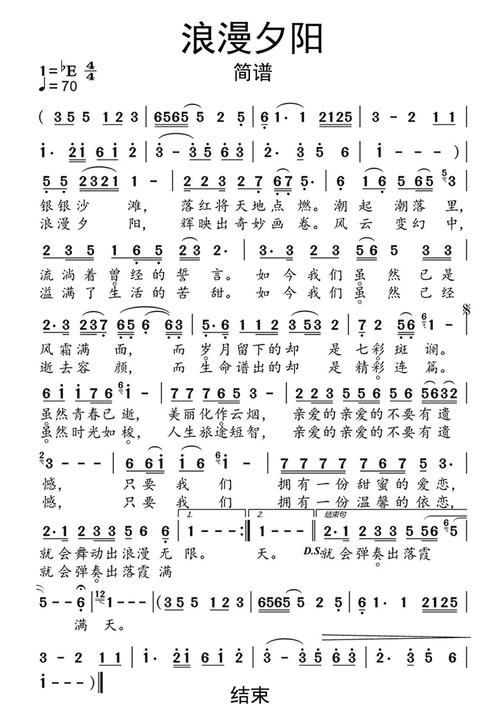

可能还有人记得,剧里王启明老家的胡同口,总蹲着一个摇着蒲扇的大爷,爱说“北京人嘛,骨头里有股韧劲儿”。这韧劲儿,刘欢懂。他给唱主题曲时,没拿捏着“艺术家”的范儿,就是敞着嗓子唱,像胡同口的二胡一样,把思乡、不甘、想家都揉进旋律里。后来有人说,这歌是“北京人的精神BGM”,我觉得没错——你听“我的家啊,永生永世不能忘”,那不是唱给纽约的,是唱给所有离开家的人,告诉他们:“走再远,也别忘了自个儿是哪儿的人。”

那范伟呢?他没演过北京人在纽约,可他演的东北人、北京人,怎么就跟王启明对上号了?马大帅里他跟范伟(哦不,是范伟和赵本山)在城里找活儿干,那眼神里的怯、犟、轴,跟王启明刚到纽约时挤地铁被踩掉鞋、在垃圾站翻旧报纸的样子,像不像都是一个模子刻出来的?中国人骨子里的“熬”,不是硬碰硬的横,是“我认栽,但不认输”——范伟演的就是这股子“认栽不认输”的拧巴,跟王启明在纽约摸爬滚打十几年,从“海归精英”变成“唐人街老油条”的劲儿,本质上是一路人。

说到底,北京人在纽约哪是在讲“出国”?它是在讲所有“普通人突然被扔进大时代”的慌乱与挣扎。王启明有文化,有才华,可到了纽约,他的“北京腔”成了老外听不懂的“外语”,他引以为傲的小提琴,只能在街头换几个硬币——这不就是咱们每个人刚进社会时的样子吗?觉得自己啥都会,结果发现“会”的都不值钱,值钱的自己又不会。

但刘欢的歌里没绝望,范伟的角色里没服软。王启明最后开着自己的中餐馆,看着窗外纽约的雪,突然想起胡同里槐树下的夏天——那不是“成功了”的爽,是“我没被纽约吃掉”的踏实。

所以啊,30年过去,咱们为什么还记着这部剧、记着刘欢的歌、记着范伟演的“小人物”?因为咱们心里都住着一个“王启明”,都怕被时代甩下,都怕忘了自己是谁,却又都相信:只要骨头里还留着那股“北京爷们儿”的韧劲儿,走再远的路,都能找到回家的路。

下次再听刘欢唱“千万里”,你可能会突然明白:纽约在哪儿不重要,重要的是,我们从未真正离开过那个“有胡同、有雪、有家人”的家。