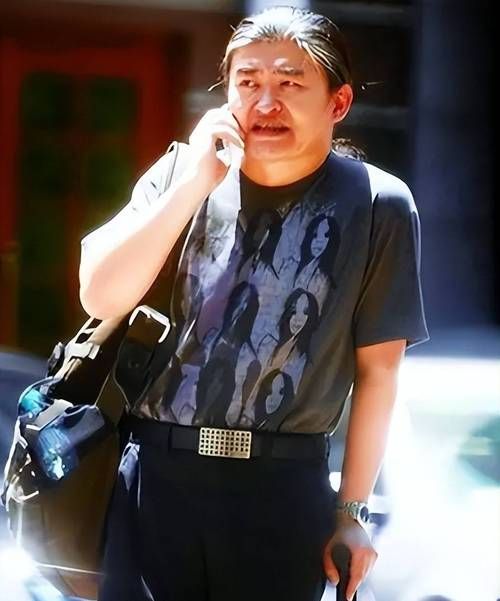

提起刘欢,大多数人脑海里第一反应是好汉歌里"大河向东流"的豪迈,是弯弯的月亮里穿越三十年的温柔,是好声音里那个戴着帽子的音乐导师——台上的他,用歌声讲了几十年的故事,感染了几代人。但你有没有想过,那个站在聚光灯下用灵魂唱歌的刘欢,其实还有个不为人知的"副业":他翻译的书,悄悄摆进了无数爱书人的书架。

从留学生到译者:藏在歌声里的语言天赋

很多人不知道,刘欢的英语,早就超越了"会说"的层面。上世纪90年代,他远赴美国南加州大学电影音乐系留学,那段日子除了泡在录音室、音乐厅,做的最多的事,就是在图书馆啃英文原著——从小说到理论,从剧本到诗歌,英语成了他探索世界的另一双眼睛。

刘欢后来在采访里提过:"语言对我来讲,不是工具,是桥梁。你懂一门语言,就懂了一种思维。"而真正让他萌生翻译念头的,是一本名叫重负下的优雅的美国短篇小说集。作者是安东尼·马拉,一个擅长用冷静笔触写"普通人困境"的作家。刘欢第一次读到时,被那种"裹着糖衣的苦涩"深深打动:"太有共鸣了,那种活着却像漂浮着的感觉,我想让更多人读到。"

他不是"跨界",是在做"另一种表达"

或许有人会说:"歌手就好好唱歌,翻译这么专业的事,何必凑热闹?"但如果你看过刘欢翻译的重负下的优雅,就会懂:这不是"跨界",是他骨子里对"内容价值"的偏执。

他翻译时有个习惯:先把整本书的逻辑拆解成"情绪流",再一句句抠原文的"呼吸感"。比如书中有个句子"He walked as if the ground was asking him to leave",他没直译成"他走路好像大地让他离开",而是处理成"他走路的样子,像大地在催他离开"——"催"字比"让"更有画面感,像大地不耐烦地跺脚,和角色那种"无处可去"的落魄完全贴合。

更绝的是他对文化梗的处理。有一篇写美国小镇生活的故事,提到了"Pig Pickin'"(南方烧烤派对),刘欢没直接解释,而是在注释里写:"就是大伙儿围着烤全猪,喝啤酒,唱蓝调——跟咱们撸串串是不是一个味儿?"这种接地气的转译,让原本陌生的文化瞬间有了温度。

为何刘欢的翻译能"出圈"?

2021年重负下的优雅中文版出版时,不少读者惊讶:译者的名字,竟是刘欢。评论区有人说:"买书时以为是同名人,翻开才发现是真的刘欢!"更有人直言:"比有些专业译本还好读,仿佛能听到他念稿时那个熟悉的语调。"

其实这不难理解。刘欢的翻译,从来不是"冰冷的字句转换"。他懂歌词的韵律感——翻译小说对话时,会下意识注意"节奏停顿",让人物说话像在唱歌;他懂共情——读到角色心碎时,会把自己当演员去"体验",把那种"憋着的疼"译出来;他更懂读者——知道普通人在读外国文学时最怕什么(看不懂、没耐心),所以宁愿多花十天半个月,也要让句子读着像"中文本来就该有的样子"。

谁说艺人只能"专注一事"?

这些年,我们总被灌输"艺人要专注赛道""跨界就是博眼球"。但刘欢用翻译告诉我们:真正热爱一件事的人,从不被"身份"定义。他是歌手,也是用声音传递故事的人;他是译者,也是用文字搭建桥梁的人——本质上,都是在用"内容"和世界对话。

就像他在一次访谈里说的:"我唱歌时,想让别人听见我的世界;我翻译时,想让别人看见别人的世界。都是分享,只是方式不同。"

所以,下次再看到刘欢在台上唱千万次的问,不妨想想:在那些不为人知的深夜里,他或许正戴着耳机,一句句打磨着书里的那句"生活啊,有时就像一条没有尽头的地下通道"。而当灯光亮起,他又变回那个用歌声把频道调亮的刘欢。

谁能说,这两种生活,不都是他最真实的模样?