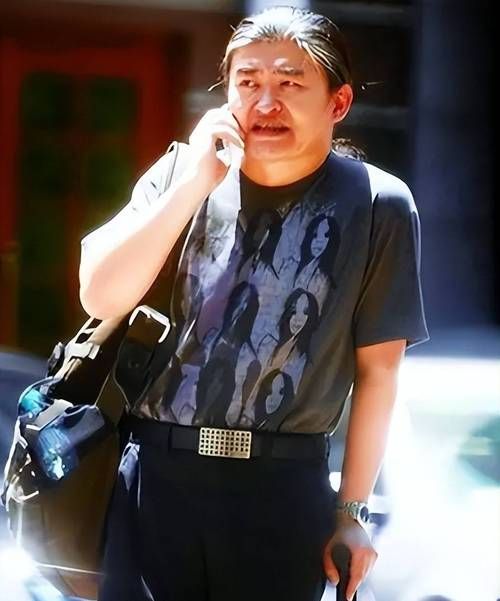

在流媒体动辄推送“高清无修生图”的今天,一张泛着点年代感的照片总能轻易勾起回忆——尤其是当照片里的人,是刘欢。

前几天整理旧物,偶然翻到一张刘欢在“蓝岛”的旧照。照片里的他穿着件深色夹克,站在蓝岛大厦玻璃幕墙前,手里捏着刚买的书,嘴角微扬,眼睛亮得像盛着星光。背景里蓝岛标志性的穹顶在阳光下泛着柔和的光,几位路过的行人正对他投来好奇又善意的目光。

这组照片据说是1998年拍的,那时蓝岛刚开业没两年,是北京东三环最热闹的“时尚地标”,年轻人逛街约会必去,而刘欢刚结束好汉歌的录制,正处在事业又一个高峰期。可照片里哪有什么“巨星光环”?他就像街角遇到的普通邻居,刚看完书,准备去楼下的咖啡馆坐会儿,连眉眼里的松弛感都透着股“岁月静好”。

蓝岛:刘欢“音乐之外”的烟火气地图

提到刘欢,大多数人脑海里蹦出的关键词是“音乐教父”“好汉歌”“春晚舞台”——永远是西装革履站在聚光灯下,用声音穿透屏幕的形象。可这张蓝岛照片,像一把钥匙,撬开了他“音乐巨人”之外的生活切片。

熟悉北京的朋友对蓝岛一定有感情:90年代,它是北京第一座大型现代化购物中心,玻璃幕墙、旋转楼梯、中央空调,在当时简直是“时髦”的代名词。刘欢后来在采访里提过,那会儿他压力大时总爱去蓝岛,“不为买东西,就坐在中庭看人。有人穿着喇叭裤溜达,有人举着冰激凌聊天,还有小孩在扶梯上跑上跑下——那才叫‘活着’的热乎气。”

翻看老北京人的论坛,总能找到和蓝岛有关的记忆帖:“当年为了抢刘欢签名的CD,在蓝岛门口排了三小时队”“刘欢来蓝岛做活动,居然和粉丝一起排队买煎饼果子,还加了俩蛋”。这些碎片拼起来,照片里的场景突然就活了:他手里那本书,可能是当时刚买的西方哲学;背景里那位捂嘴笑的女士,或许是当时跟着他去逛街的妻子;就连阳光照在玻璃上的角度,都和那年夏天的午后一模一样。

照片里的“松弛感”,藏着他对“生活”的执拗

细看照片里的刘欢,你会发现几个有趣的细节:他的头发被风吹得有点乱,却没急着整理夹克领子;手里捏着书的书角已经微微卷边,像是在专心读;最特别的是眼睛——没有舞台上的专注凌厉,倒像卸下了所有防备,带着点“看山是山”的清澈。

这种“松弛感”,在现在的明星身上很难得。可刘欢似乎一直如此。有次采访被问“如何平衡工作和生活”,他笑着说:“哪有什么平衡?就是得把‘人’当人。音乐是工作,但吃饭睡觉逛马路也是生活。在蓝岛买本喜欢的书,和在舞台上唱一首好汉歌,对我来说都‘很值’。”

后来才知道,他至今还保留着一个习惯:每次去外地演出,一定要抽空逛逛当地的菜市场。“菜市场的声音、味道、吵架声,都是‘活’的证据。要是只待在酒店和录音棚,我怕自己会忘了音乐本该是给活人听的。”这话像极了照片里的他——站在最热闹的商场,却沉得下心去看一本“没用”的书,去感受最朴素的烟火气。

一张泛黄照片,为何能让几代人“共情”?

为什么30年前的照片,现在看还觉得温暖?大概是因为它没刻意摆拍,也没滤镜修饰。刘欢不是在“演明星”,他只是在“做自己”——站在阳光里,站在人群中,站在自己热爱的生活里。

现在的娱乐圈,太多“完美人设”:高清镜头下连毛孔都找不到,社交动态里永远是精致到不真实的生活。可刘欢这张蓝岛旧照告诉我们:真正的魅力从不是“无懈可击”,而是“真实可感”。就像他唱的千万次地问,没有华丽转音,却唱进了无数人心里——因为那是“人”的声音,有温度,有烟火,有故事。

前几天,这张照片被网友翻出来发在网上,评论区热闹得像是回到了90年代的蓝岛:“原来30年前刘欢就喜欢这么接地气的地方”“这眼神,比现在所有‘无修图’都戳心”“求高清版,我想看看他手里的书是什么”。

是啊,我们怀念的哪里只是一张照片?是那个没有滤镜却足够真诚的年代,是那个站在人群里依然能安心做自己的刘欢,更是我们心里“最想成为的样子”——不被定义,不追潮流,只在自己的热爱里,闪闪发光。

或许下次路过蓝岛,有人会抬头望向那个穹顶,轻声问:“当年那个夹克男人,后来去哪儿了?”风会带着答案飘过:他还在音乐里,也在生活里,在每个能让自己“笑出声”的烟火气里,一直都在。