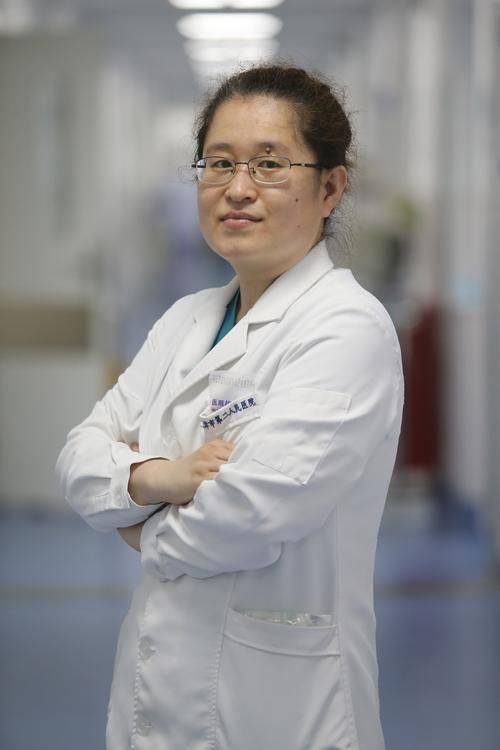

提到娱乐圈,大家脑海里可能立刻蹦出聚光灯下的明星、走红毯的导演,或者综艺里妙语连星的主持人。但今天想聊聊一个不太在台前,却悄悄影响着行业生态的名字——刘欢萍博士副教授。你可能会问:“高校教授和娱乐圈,能有什么关系?” 说实话,这问题问到点子上了——在大家都盯着流量热搜时,这位专注文化研究与产业实践的学者,正用另一种方式,给热闹的娱乐圈“扎根基”。

从“象牙塔”到“片场路”:她走的不是寻常路

刘欢萍的身份标签很清晰:博士、副教授,主攻影视文化与传播研究。但你可能不知道,她的“跨界路”早就开始了。大学课堂上,她带着学生拆解狂飙风吹半夏的现象级密码;综艺节目录制后台,她作为文化观察员,聊透“为什么古偶剧总被说‘工业糖精’”;甚至连影视公司的项目孵化会,都能看到她带着调研数据,和编剧导演一起“头脑风暴”——这哪是传统教授?分明是圈内的“行业军师”。

“很多人觉得学者就该待在书斋里,”刘欢萍在一次采访里笑着说,“但文化研究不是标本,得在‘活’的行业里找答案。”她带着团队跑过几十个影视基地,采访过上百位编剧、导演和演员,从横店的群演生活到戛纳的海外推广,从短视频网剧的爆发逻辑到主旋律IP的破圈之道,一手调研数据攒了十几箱。这些“接地气”的研究,后来成了不少行业报告的“理论基石”,甚至有制片人说:“欢萍老师的论文,是我们项目组的‘避坑指南’。”

“流量不等于价值”:她给娱乐圈的“清醒剂”

这几年娱乐圈总被“流量至上”“饭圈乱象”困扰,刘欢萍却像台“透视仪”,总能从热闹里看出问题。去年某顶流明星“塌房”,全网都在吃瓜时,她却在论坛里抛出个问题:“我们该骂明星,还是该骂把‘数据’当KPI的体系?”这句话当时戳中了不少业内人士。

她不止“嘴炮”,还带着学生做过“观众满意度调研”,发现70%的观众其实“不看流量,只看内容”——“为什么总说观众‘口味刁’?因为大家越来越懂了:好的故事、有血有肉的角色,比热搜买得管用。”她曾公开建议平台“把宣发费多砸点在剧本打磨上”,某次座谈会上直接调侃:“现在一部剧拍得像流水线,难道是因为导演忘了‘创作’两个字?”这番话没少得罪人,但圈内私下传:“刘教授说的大实话,我们都得听。”

站在“台前”与“幕后”之间:她想做“文化的摆渡人”

你可能觉得,学者就该“高高在上”,但刘欢萍偏要“插一脚”娱乐圈的“热闹事”。她不仅担任过多个影视奖的评委,还在大学开了“影视产业实战课”,带着学生模拟项目策划——从写剧本、拉投资到做宣发,全程“按行业标准来”。有个学生跟着她做了部大学生短片,后来拿了奖,说:“欢萍老师告诉我们:‘做文化,既要仰望星空,也要学会扛摄像机。’”

更“跨界”的是,她还参与过几部纪录片的创作。有部讲非遗传承的纪录片,因为她的建议,特意加进了“年轻传承人追星”的段落——用年轻人熟悉的方式,讲老手艺的故事。“文化不该是博物馆里的老物件,”她说,“得走进生活,走进年轻人的语境。”这种“用年轻人的方式讲好文化”的理念,后来被不少影视项目借鉴,连某部爆款古装剧的编剧都承认:“我们角色里的‘烟火气’,多少受了刘老师研究的启发。”

写在最后:娱乐圈的“长期主义”,需要这样的“隐形推手”

回到开头的问题:刘欢萍博士副教授和娱乐圈,到底有什么关系?关系大了去了。当大家在追逐“15秒热梗”时,她在研究“爆款内容的文化内核”;当行业沉迷“流量套路”时,她在提醒“别让短期利益毁了长期价值”;当年轻人把“明星梦”当唯一出路时,她带着他们看见“文化产业里,还有编剧、制片、研究千千万万种可能”。

娱乐圈从不缺聚光灯下的身影,但缺那些愿意在“幕后”托举行业的人。刘欢萍就像一位园丁,不张扬,却默默浇灌着文化的土壤。下次如果你在看一部好作品,或为一部剧的“三观”点赞,或许该知道——在你看不到的地方,有这样一位学者,正在用专业和热爱,给这个行业“攒后劲”。

所以,她的“跨界密码”到底是什么?不过是对文化的敬畏,对行业的热爱,还有那份“热热闹闹的世界里,总得有人讲真话”的清醒罢了。