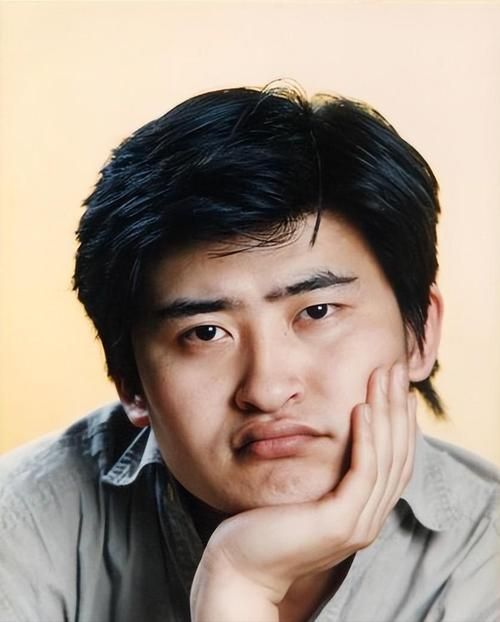

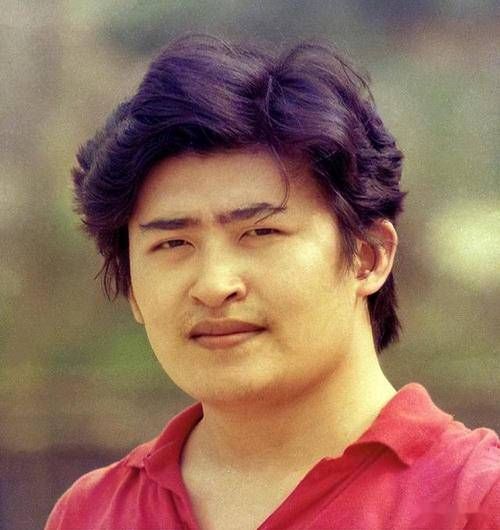

1990年的北京,春晚后台刚结束演出的刘欢,攥着一张写着弯弯的月亮的谱子,手心全是汗。那会儿他28岁,揣着一股“野劲儿”把民歌唱成流行,未曾想这首歌会火遍大街小巷——连胡同里跳广场舞的大妈都能哼两句“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”。谁能想到,30多年后,这位站在华语乐坛“金字塔尖”的歌者,会经历两次“花落”:一次是声带患病险些失声,一次是主动退居幕后隐退6年;又两次“花开”:一次是复出舞台让全场万人合唱,一次是以“音乐老师”身份圈粉00后。

一、第一次“花开”:从“胡同里走出的歌王”到国民记忆

刘欢的“花”,从来不是温室里养出来的。他出生在一个普通的北京工人家庭,父亲是钳工,母亲是会计,家里没一个搞音乐的。可他却从小就“不务正业”——蹲在胡同口听收音机里的西洋歌剧,跟着磁带学唱我的太阳”,初中时就能把牧歌改编成流行唱法。

1987年,还在读研究生(国际法专业)的刘欢,被电影便衣警察主题曲少年壮志不言愁剧组盯上。导演请他唱歌时,他正抱着法典啃,犹豫了半晌:“我可不是专业的,唱坏了咋办?”可当他开口,那种带着少年气又藏着力量的声音,直接让导演拍板:“就是他了!”

这首歌火了,比弯弯的月亮火得更猛。电台里循环播放,街边小店放的是它,连学生课间都在唱“几度风雨走,几度春秋往”。刘欢自己都懵:“我哪想当歌手啊,当时最大的梦想是当国际法教授,结果不小心‘跨界’了。”

接下来的10年,他的“花开”势不可挡:1990年北京亚运会,亚洲雄风唱响亚洲;1998年春晚,相约一九九八与韦唯的合作成为一代人的经典;2008年奥运,他和莎拉·布莱曼站在鸟巢,唱响我和你——“我和你,心连心,同为地球村民”……那些旋律像刻在DNA里,至今一听就能让人想起那个年代的激昂与热血。

可鲜少人知道,他每次登台前都会紧张到呕吐。有次采访,他笑着说:“不是怕唱不好,是怕辜负那些听歌的人。他们觉得你的歌里有力量,你就得把劲儿用足。”

二、第一次“花落”:声带里的“战场”,他沉默了6年

真正让刘欢“花落”的,是2000年被确诊的“巨大声带息肉”。医生当时下了“最后通牒”:必须马上手术,否则可能永远失声;就算手术成功,也不能再长时间唱歌。

他站在诊室里,手里攥着刚拿到手的“中国金唱片奖”,突然懵了。那会儿他刚唱完好汉歌,“大河向东流啊,天上的星星参北斗”正火得不行,全国各地商演邀约像雪片一样飞来,他却要“放下话筒”?

手术比想象中更凶险。医生从他声带上切下来的息肉,“比鹌鹑蛋还大”。术后疼得说不出话,他就拿纸笔跟家人交流;想唱歌,张嘴发出的却是“破锣音”。他把自己关在家里半年,窗帘拉得严严实实,拒绝所有采访,甚至不敢碰以前的歌——一听到旋律,眼泪就往下掉。

“那段时间,我总觉得自己是个‘废人’。”后来他在一次访谈里坦言,“唱了半辈子歌,突然连说话都费劲,活着还有什么劲儿?”就连女儿都问:“爸爸,你是不是不会唱歌了?”那句话,像刀子一样扎在他心上。

转机出现在2006年。有次他在街上听到一个小学生哼弯弯的月亮,突然鼻子一酸——原来这么多年,他的歌一直有人记着。那天晚上,他打开了尘封的钢琴,慢慢地哼起旋律,声音虽然沙哑,却依旧能听出当年的味道。

“算了吧,大不了就不唱了,当个老师也不错。”他当时想。

三、第二次“花开”:从“舞台王者”到“讲台常青藤”

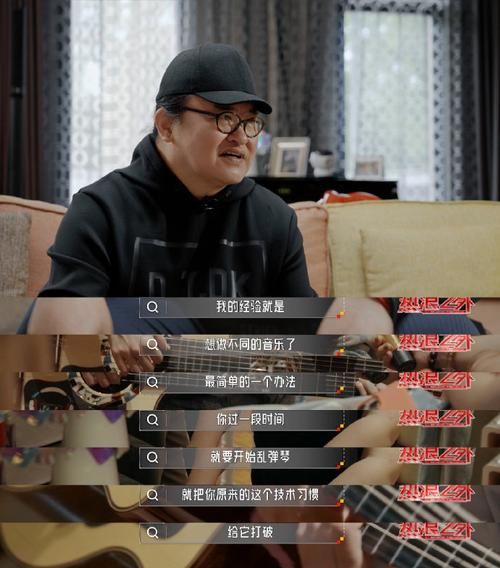

刘欢的第二次“花开”,是从讲台开始的。2007年,他接到中央音乐学院的邀请,去教“流行音乐演唱”。一开始他没答应:“我都没受过专业训练,怎么教学生?”后来院长说:“你要教的不是技巧,是对音乐的敬畏,是能把歌‘唱到人心里去’的劲儿。”

他答应了,这一教就是十几年。他的课堂从不在教室,而是在琴房、在操场,甚至在食堂。学生说他“像个老顽童”,会边讲乐理边跳霹雳舞,会为了一个音符跟学生争得面红耳赤,也会在学生失恋时,弹着吉他唱笨小孩”逗他们笑。

有个学生叫陈张太康,现在是个配音演员。他说:“刘老师跟我说,‘唱歌别想着炫技,要先懂歌词。唱从头再来”,你得先下过岗,尝过没饭吃的滋味,才能唱出那种绝处逢生的劲儿’。”这句话,陈张太康记到现在。

2012年,湖南台歌手节目组来找他,希望他能“复出”。他又犹豫了:“都离开舞台那么久了,还能行吗?”妻子李静蕾劝他:“去试试吧,就当给学生们做个榜样——人一辈子可以跌倒,但不能不敢站起来。”

那一季的歌手,刘欢没拿过一次第一,却用千万次的问往事随风”唱哭了无数观众。有人注意到,他唱高音时总是皱着眉,声音也不如年轻时清亮——后来才知道,他的声带因为手术留下了永久性损伤,每次长时间唱歌,喉咙都会像“被砂纸磨”。

可他不在乎。有次采访,主持人问他:“后悔当年做手术吗?”他笑着说:“不后悔。我少唱了几场歌,却多了一群能把歌唱得更年轻的学生,值了。”

四、第二次“花落”:他主动按下“暂停键”,把机会给年轻人

2019年,刘欢突然宣布:“以后商演不接了,综艺也不上了。”当时所有人都觉得他“火候未到”,却不知道这是他的第二次“花落”——不是无奈隐退,而是主动“退居二线”。

他说:“华语乐坛不缺我刘欢一个,但缺那些真正热爱音乐、却没机会展示的年轻人。”那之后,他推掉了所有赚钱的商演,把时间花在做两件事:一是整理自己30年的音乐笔记,准备出一本唱歌,先懂生活”;二是带着学生去全国各地采风,去田间地头听民歌,去工厂里听工人的“劳动号子”。

“你看陕北的信天游,一句‘羊肚子手巾三道道蓝’,比华丽的辞藻有劲儿多了。”他蹲在黄土高坡上,跟学生说,“音乐不是堆砌技巧,是‘说人话,唱真情’。”

五、第三次“花开”:60岁的他,让00后热泪盈眶

2023年,58岁的刘欢突然“杀回”大众视野——不是唱歌,而是在综艺经典咏流传里,带着学生唱了苏轼的念奴娇·赤壁怀古”。当“大江东去,浪淘尽”的旋律响起,镜头扫过台下00后面庞的泪水,直播间瞬间炸了:“原来古诗词还能这么唱!”“刘老师还是那个刘老师,哪怕头发白了,唱出的歌依然有力量。”

更让人意外的是,他的社交媒体突然多了很多00后粉丝。有人翻出他在课堂上的视频,发现他讲起“唱歌要用丹田”时,手舞足蹈像个孩子;有人扒出他以前的老歌,昨夜星辰绿叶对根的情意”,在抖音上翻唱,结果评论区全是“爷爷辈的歌神”“原来我爸妈的青春这么有品味”。

他看到后,在微博上写道:“没想到我年轻时写的歌,00后也爱听。看来,好东西永远不会过时。”

如今60岁的刘欢,很少登台了。人们总能在中央音乐学院的琴房里看到他:要么抱着吉他教学生弹弯弯的月亮,要么坐在钢琴前,给红楼梦的新谱子填词。有人问他:“刘老师,您现在觉得,‘花开’和‘花落’,哪个更重要?”

他笑了,眼睛里闪着光:“花落不是结束,是让养分回到土里,等到来年春天,开得更艳。人啊,就得像植物一样,该落的时候落,该开的时候开,才能活得长久,活得有劲儿。”

你看,刘欢的“花”,从胡同里开到了舞台上,又从舞台上开到了讲台前,再从讲台前开到了无数人的心里。这一开一落之间,是一个艺术家用半生写就的答案:真正的“花开”,从不是站在聚光灯下的闪耀,而是无论身处哪个角落,都能把热爱种进岁月里,等待它生根发芽,长成参天大树。

所以啊,你说刘欢的“花开”,是不是从未停止过?