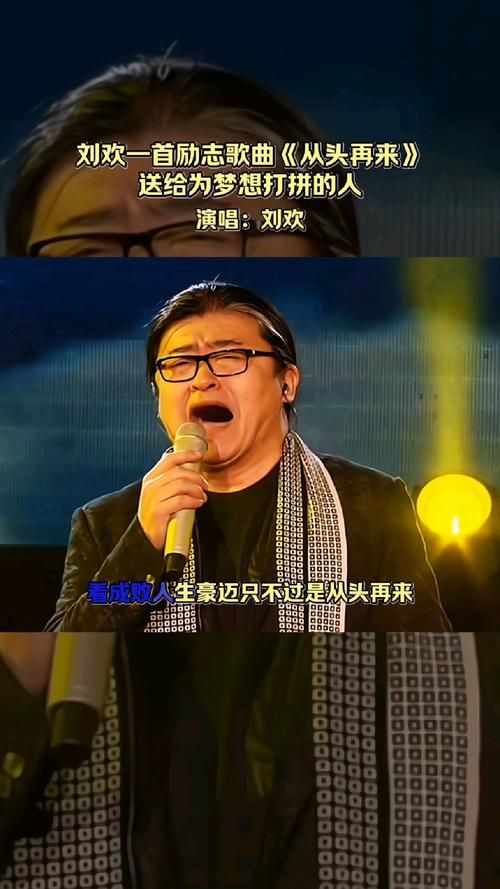

你有没有发现,现在综艺越来越“吵”了?要么是刻意制造冲突的“剧本秀”,要么是靠流量明星撑场子的“拼盘晚会”,观众看完除了“哈哈哈”,好像什么都没留下。但只要刘欢老师的节目一上线,弹幕里总会飘出类似“终于可以安心听歌了”“这才是该有的音乐节目”的评论——同样是综艺,他的节目凭什么成了“清流”?

先聊聊刘欢在节目里的“存在感”。很多人说,看他的节目,不像在看综艺,更像是跟着一位老教授上音乐课。记得在中国好声音那几年,当其他导师忙着抢学员、卖表情时,刘欢常常抱着胳膊坐在角落,等选手唱完,他会先问一句“你这首歌想表达什么?”,然后从和声走向、情感层次,甚至咬字轻重,一点点拆开来讲。有次一位民谣歌手改编了老歌,现场观众反响热烈,他却坦率地说:“改编得很好,但副歌部分的情绪铺垫还不够,如果中间加两句转音,可能会更打动人。”这种“较真”不是刻意展现专业,而是真的把选手当“学音乐的人”,把舞台当“传递音乐的场子”。

再想,为什么刘欢敢在综艺里“慢下来”?别的节目生怕观众切换频道,镜头追着选手跑、剪辑快得像蹦迪,但他的中国好歌曲里,一首原创歌能完整听完,作曲家甚至可以拿着谱子 explain 自己的创作思路。当时有个年轻选手写的歌旋律简单,但歌词里有对家乡的思念,刘欢没提“能不能火”“市场喜不喜欢”,只说:“这首歌里‘麦子熟了’那句,我一听就想起我小时候在乡下的日子,真好。”这种对音乐本身的尊重,反而让观众记住了歌,而不是嘉宾的脸。

还有一点特别打动人:刘欢在节目里从不说“你应该这样”,而是“你可以试试这样”。有次一位摇滚选手想加入戏曲元素,又怕不伦不类,刘欢没直接评判好坏,而是站起来哼了两种和声走向:“你看,这样是传统摇滚的味道,这样加上戏曲的腔调,会不会更有碰撞感?”他像园丁一样,给的是方向,不是标准答案,所以选手敢发挥,观众也能看到音乐的可能性。

说到底,刘欢的节目为什么“耐看”?因为他从一开始就没把“综艺感”当成目标,他把“音乐”当成了主角。在这个流量至上的时代,他固执地用专业和真诚告诉大家:好的音乐节目,不需要靠制造话题博眼球,只要歌够真、情够切,观众自然会静下心来听。就像他常说的:“音乐是用来‘听’的,不是用来‘吵’的。”

下次当你觉得综艺越来越“乏味”时,不妨翻翻刘欢老师的节目——那里没有套路,只有对音乐的热爱;没有喧嚣,只有好歌声和一颗真心。你看,这才是好节目该有的样子,不是吗?