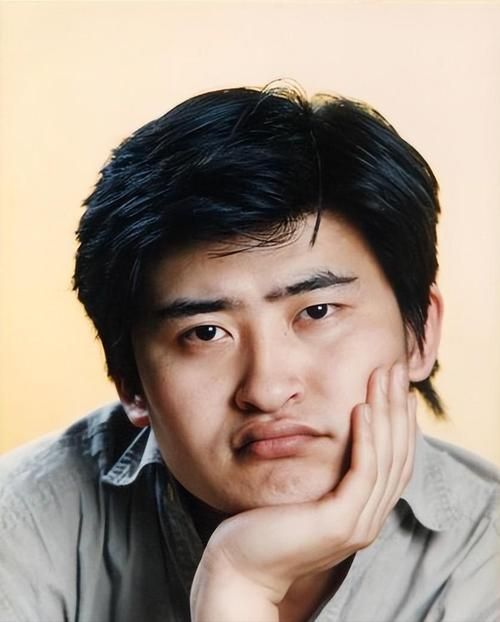

前几天翻到刘欢2012年在奥斯卡颁奖后台的采访视频,一开口就被惊到——面对外媒镜头,他不仅用流利的英文调侃“今天终于不用替别人唱歌了”,还在采访里精准聊到对艺术家这部电影的看法,发音标准,逻辑清晰,连停顿都带着老北京人特有的松弛感。评论区炸了:“这才是娱乐圈真正的‘凡尔赛’吧?”“某些明星背稿都磕巴,他聊半小时英文像母语者?”

其实刘欢的“英文好”早就不是秘密,但奇怪的是,他从来没拿这当标签炒作,反而在音乐里把英文用得润物无声。为什么他能把英文学得这么“活”?背后的故事,可能比你想的更有意思。

从北京纽约到格莱美后台,他的英文是“用”出来的,不是“背”出来的

很多人以为明星学英文是靠砸钱请私教,但刘欢的英文启蒙,最早是跟着收音机里的“美国之音”磨出来的。30多年前他还在中央音乐学院教书,为了研究欧美音乐,天天抱着英文原版乐谱啃,“那时候没有字幕,听不懂歌词就只能一个词一个词听,听懂了再对着唱,慢慢就找到语感了。”

真正让他的英文“落地”的,是音乐本身。90年代他给北京纽约写主题曲,里面既有中文的“千里烟波”,又有英文的“million stars”,为了不让两种语言割裂,他花了两周调整发音节奏,“英文不能唱得太‘正’,得像聊天一样自然,和中文的咬字融在一起才像歌。”后来唱弯弯的月亮英文版,他特意把“moonlight”尾音拉长,带着点蓝调的慵懒,外媒评价“用英文唱出了中国诗词里的意境”。

更绝的是国际舞台上的即兴发挥。2016年刘欢担任中国好声音导师,遇到外国学员想唱中文歌,他直接用英文解释“这首歌讲的是‘相思’,不是‘爱情’”,连比喻都用得很生动:“比如你想吃妈妈做的饺子,但吃不到,就是这种感觉。”旁边那英笑:“他英文比我都溜!”

外媒都夸他的英文“有灵魂”,为什么?

翻刘欢的海外采访会发现,外媒对他的英文评价总带着“意外”——“一个中国歌手,讲英文比很多美国艺人都地道”,但更让他们惊讶的,是英文背后的文化内核。

有次在格莱美后台,外媒问他“如何看待中国音乐走向世界”,他没说空话,反而用英文举了个例子:“就像我唱从头再来,英文歌词不能直译‘从头再来’,而是‘start over with a smile’,外国人能get到那种力量,比直译更有感染力。”他说语言是“桥”,不是“墙”,“英文不是为了‘显摆’,是为了让别人听懂我们的故事。”

这种“有温度的英文”,在2022年北京冬奥会开幕式上更明显。他用英文和外国运动员交流时,会特意说“欢迎来中国吃烤鸭”,把文化藏在日常对话里,不像某些明星只会说“Thank you”“I love you”,生硬到让人尴尬。

真正的“实力派”,从不在语言上装腔作势

说起来现在娱乐圈“英文好”的明星不少,但总感觉差点意思——有的靠着字幕组硬撑,有的背了稿子像机器人,还有的非要在综艺里夹两句英文显“高级”,结果连“be careful”都说成“bei kaful”。

但刘欢不一样。有次采访被问到“学英文有没有秘诀”,他笑:“秘诀就是别把它当任务。我听英文歌是为了旋律,看美剧是为了剧情,英文自然就进脑子了。”他甚至会在家里和外教用英文吵架,“不是为了练口语,是真的想表达清楚观点,吵着吵着就顺了”。

这种“不刻意”,恰恰是最好的语言学习状态。就像他唱千万次的问,英文部分“Where did we go wrong”唱得比中文还深情,不是因为发音多标准,而是因为他真的懂这句词里的痛——语言从来都是情感的载体,真正的好英文,是用脑子想明白,用心感受到,再用嘴说出来。

所以刘欢的英文为什么能“碾压”半娱乐圈?大概是因为他从来没把“英文好”当标签,而是把它当工具,用来聊音乐、交朋友、讲中国故事。就像他在奥斯卡后台说的:“英文会说会听就行,重要的是你说的话有没有人听。”这句话,大概就是所有流量明星该抄的“英文秘籍”吧。