90年代末的电视荧幕上,水浒传片头曲一起,画面里是梁山好汉们踏浪而来、啸聚山林的豪迈,耳边那句“大河向东流啊,天上的星星参北斗啊”猛地砸过来,像一坛烈酒,从嗓子眼烧到心里。那时候家家户户守着电视机,连不会唱大人的小孩,都会跟着哼“嗬嘿嗬嘿,全都是哥们儿啊”。

可你有没有想过?一首电视剧主题曲,凭什么能唱了30年,到今天还在短视频里翻红,连00后都能跟着吼两嗓子?刘欢唱的好汉歌,到底藏着什么魔力,让一代又一代人听了就上头?

一、不是英雄在唱歌,是歌在“长”英雄

1998年,水浒传开拍,剧组找主题曲时,导演张绍林对杨青松写的词只有一个要求:“别写打打杀杀,要写‘忠义’,写老百姓心里的英雄。”杨青松坐在电脑前,脑子里全是水浒传里的场景:林冲雪夜上梁山,武松景阳冈打虎,鲁智深倒拔垂杨柳……突然他一拍桌子:“不就是一群普通人,活成了英雄的样子吗?”于是“路见不平一声吼,该出手时就出手”就顺理成章地冒了出来——这哪是词啊,简直是老百姓心里的“行动指南”。

曲子交给赵季平,他没搞那些花哨的编曲,直接从陕西秦腔、山东快书里找“根”。前奏里那唢呐一响,像不像村里过年吹的调子?主歌部分旋律重复,像不像长辈讲古时,一句一句慢慢来的劲儿?简单,但够“土”,土到扎进中国人的骨血里。

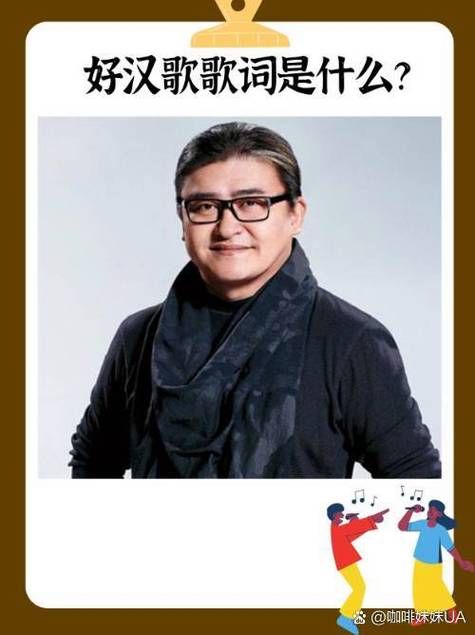

可最绝的是刘欢的嗓子。那时候的流行歌,要么是甜得发腻的情歌,要么是故作深沉的慢歌,刘欢一开口,直接把格局撕开:不是“我爱你你爱我”的小情小爱,是带着粗粝感的呐喊,像铁匠铺里打铁的“叮当”声,每一个字都砸在地上,能溅起火星子。他唱“一个大男人,可怎么办啊”时,你能听出英雄被困的无奈;唱“路见不平一声吼”时,你好像看见他攥着拳头,眼里的光要把黑夜点亮。

后来有人说:“刘欢唱的不是好汉歌,是梁山好汉的‘魂’。”没错,从作词、作曲到演唱,没人想着“我要写首经典”,所有人只想着“怎么把英雄的故事讲明白”。这种“不刻意”,反而让这首歌有了活气。

二、30年过去,我们为什么还需要“好汉歌”?

你刷抖音时肯定刷到过:工地大叔干活时吼“大河向东”,小学生课间操改编成“好汉歌”,甚至连游戏主播打团赢了,都要放一句“该出手时就出手”。有网友说:“我压力大时,循环一晚好汉歌,第二天还是条好汉。”

为什么会这样?因为这歌里唱的,从来不是“遥不可及的英雄”,是“活在我们身边的英雄气”。

小时候听,觉得“大碗喝酒,大口吃肉”是真潇洒——那是孩子眼里英雄最直接的样子,无所畏惧,不用管明天。长大后听,突然懂了“可怎么办啊”里的愁:成年人的世界,哪有那么多“该出手时就出手”?房贷、工作、家里的一地鸡毛,哪一样不是“梁山”?可听到“路见不平一声吼”,还是会心头一热——原来我们心里,一直住着那个想“出手”的少年。

更关键的是,这歌不“端着”。没有华丽的辞藻,没有复杂的隐喻,就是“天上的星星参北斗”,就是“一起坐观垂杨柳”,简单到就像邻家大哥跟你唠嗑。这种“接地气”,让它跨越了年龄和时代的鸿沟:70后听出江湖气,80后听出少年时,90后听出热血感,00后听出新潮——原来经典真的不用“复古”,它只是站在那里,等每个时代的人给它贴上自己的标签。

三、刘欢的“不红”,才是好汉歌能红的底气

这些年很多人调侃:“刘欢是娱乐圈‘隐藏的王者’,上综艺时一开口,就知道为什么他能封神。”确实,他从不炒作,不追流量,连参加歌手时,导播都怕他“太稳”没看点。可就是这样一个“清流”,偏偏唱出了最“滚烫”的好汉歌。

他曾在采访里说:“我唱歌不喜欢‘演’,得把自己唱进去。好汉歌里的英雄,不是打打杀杀的莽夫,是懂情义、有担当的普通人。所以我得用那种‘跟朋友聊天’的语气唱,就像给他们讲故事。”你看他唱的时候,很少夸张地挥手、跺脚,就站在那儿,微微低头,偶尔抬眼看观众,像是在说:“兄弟,我跟你说个事儿。”这种“真诚”,是现在多少精心设计的舞台比不了的。

还有个小细节:当年录好汉歌,刘欢一遍就过了。后来剧组的人说:“刘老师唱完,录音棚里安静了好几秒,没人鼓掌,都愣在那儿,好像刚从梁山回来。”歌红了之后,有人找他录流行版、电音版,他摇摇头:“原版就挺好,没必要改。”这份“轴”,恰恰是经典该有的样子——不讨好市场,只忠于作品。

说到底,刘欢的好汉歌能火30年,从来不是偶然。它像一面镜子,照见了中国人对“英雄”最朴素的期待:不是高高在上的神,是愿意为别人“出手”的普通人;不是遥不可及的梦,是藏在心里的那股劲儿——“路见不平一声吼,该出手时就出手”。

30年后再听那句“大河向东流啊”,突然明白:我们唱的不是歌,是还没被生活磨平的梦,是骨子里敢爱敢恨的“英雄气”。这大概就是经典的意义——时间会变,但有些东西,永远都在。