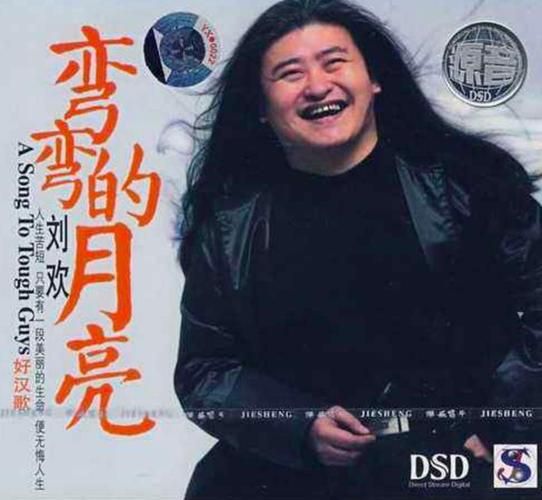

提起刘欢的歌声,多数人第一反应是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是从头再来里“心若在梦就在”的坚韧。但在我心里,总压着一首不一样的——他2002年为张艺谋电影英雄演唱的粤语版主题曲英雄。这些年,听过无数翻唱、无数版本,可每次耳机里响起那句“谁是英雄,谁是枭雄”,心里还是会泛起一种说不清的情绪:明明是国语巨星,唱起粤语怎么那么“对味”?明明电影里张曼玉、梁朝伟、李连杰打得天翻地覆,这首主题曲里却藏着比刀光剑影更绵长的东西。

为何一部华语大片,非要配个粤语版?

2002年,英雄上映时,华语电影的顶流还是周润发、张国荣,香港市场对内地电影来说是“必争之地”。张艺谋当时就定了个调子:要让英雄不仅在内地火,更要在香港、东南亚“扎下根”。可英雄的主题曲,原版是国语版,由刘欢和莫文蔚合唱,气势是够的——但香港观众买不买账?

要知道,香港人对“粤语”有种近乎固执的偏爱。哪怕是国语片,主题曲若能有个粤语版,票房和口碑往往能多一重保障。英雄作为“冲奥大片”,自然不能马虎。于是,制作方找了刘欢——当时华语乐坛“唱功天花板”,普通话里的“千斤顶”,声音里带着股知识分子的厚重感。可问题来了:刘欢不会粤语啊。

你敢信吗?一个连粤语发音都磕磕绊绊的内地歌手,硬是在录音棚里磨出了让香港观众都点头称赞的粤语版。后来刘欢在一次采访里说:“为了唱好这首歌,我把歌词用拼音标出来,每天跟着香港歌手的录音带练,舌头都快打结了。但张艺谋跟我说,‘不用学得太标准,要唱出‘古天乐演杨过的那种沧桑感’。”

粤语版里,藏着刘欢“藏不住”的松弛

很多人对刘欢的印象,是“永远在飙高音”的歌坛大佬。但英雄粤语版里,他偏偏没炫技。

前奏一起,钢琴单音落下,刘欢的声音慢慢浮上来,带着点沙哑,像一杯泡久了的普洱,温润又醇厚。那句“问苍天,谁是英雄”,他没有用国语版里的“撕扯感”,反而把“苍天”二字唱得轻飘飘的,像在叹息,又像在自问。

最绝的是第二段的“江湖中,恩怨浓”。粤语里“浓”字是阳平声,本该高亢,他却压着嗓子,唱得像心里堵着一口气,咽不下又吐不出来——这不正是电影里李连杰饰演的“无名”那种“身负血仇却不得不伪装”的状态吗?后来我翻到香港乐评人黄志华的文章,他说刘欢唱粤语版时“放弃了他最擅长的‘宽音域’,反而用气声和咬字里的‘拙’,把英雄里‘英雄无泪,只是未到伤心处’的悲凉唱透了。”

其实,这背后是刘欢对“角色”的代入。他曾说:“唱英雄时,我总想起电影里张曼演的飞雪,那种‘爱之不得,恨不得同归于尽’的情绪,粤语歌词里的‘情字重,恩义重’,比国语的‘情义两重天’更戳心。”

二十年过去,为什么粤语版成了“白月光”?

这些年,短视频上常有“刘欢英雄粤语版vs国语版”的对比,评论区永远在刷:“粤语版怎么这么有港味”“国语版太‘正’了,不如粤语版有‘江湖气’”。

为什么?其实很简单:粤语版的“不完美”,恰恰成了它的“完美”。

刘欢的粤语发音,至今还有“瑕疵”:“仇”字有时会带点北方口音,“雄”字的尾音不够利落。但正是这些“不标准”,让他的声音有了“烟火气”——不像某些明星刻意模仿粤语腔,刘欢是“用普通话的底子,唱粤语的情绪”,像外地人说方言,带着生涩,却更真诚。

更重要的是,粤语版歌词的“意境”。国语版歌词是“我就是英雄,我就是雄”,直白得像口号;可粤语版是“问苍天,谁是英雄?问大地,谁是枭雄?”“江湖路,几多重?恩怨里,几多重?”——用“问”代替“喊”,用“苍天”“大地”代替“自我”,一下子把格局打开了。后来我查了词作者,是香港老牌词人林夕,果然,他的词里永远藏着“千回百转的温柔”。

如今再听英雄粤语版,突然明白:它之所以能藏在我心里十几年,不是因为刘欢唱得多“牛”,而是它唱出了普通人的“英雄梦”——我们都不是电影里的“无名”,都有过“问苍天,我是谁”的时刻。而刘欢的声音,就像一个老朋友,在你最迷茫时,轻轻拍着你的背说:“没关系,江湖路远,我们慢慢走。”

最后想问你:如果刘欢当初没唱粤语版,现在的英雄主题曲,还会是你心里的那首吗?