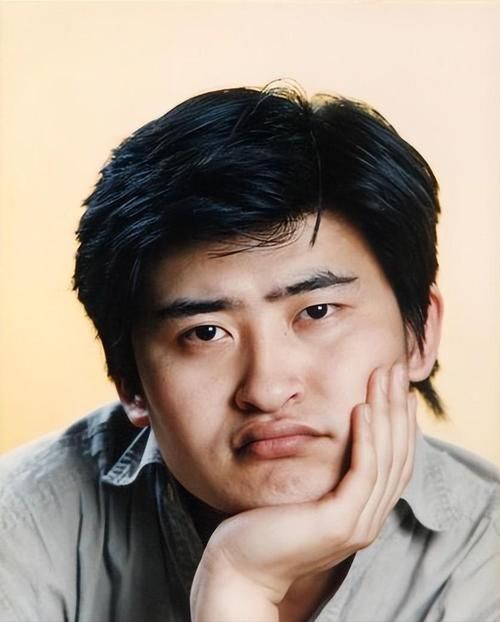

提起刘欢,大多数人的脑海里会跳出“重量级歌手”“音乐教父”这些标签,但近几年,关于他的“吃”却总能成为话题——从早年舞台上意气风发的圆润身材,到后来为了健康减重20斤的蜕变,观众们总忍不住好奇:那个总笑着说自己“胃口好”的刘欢,到底“能吃吗”?他碗里的饭,藏着多少普通人也能get的健康密码?

从“无肉不欢”到“粗茶淡饭”:健康警报下的饮食觉醒

很多人对刘欢的“能吃”有深刻印象:早年在我是歌手的舞台上,他边唱从头再来边啃大排的画面被观众津津乐道,访谈里也常半开玩笑地说“我这人胃口好,nothing is impossible”。但很少有人知道,这份“能吃”背后,曾藏着他健康亮起的红灯。

2019年,刘欢在一档节目中坦然自己患有“脂肪肝”和“高血压”,医生严肃告诉他:“再不控制,后果不堪设想。”彼时的他,体重超过200斤,日常饮食偏爱高油高碳水的“重口味”——红烧肉、涮羊肉、油条配豆浆,每餐至少两大碗米饭,用他自己的话说,“年轻时觉得能吃是福,从没想过‘吃’也会变成负担。”

为了健康,刘欢开始了艰难的饮食调整。最明显的变化是“告别白米饭”——他把主食换成了糙米、燕麦和玉米,每餐只控制在一小碗;红烧肉变成清蒸鱼,油条豆浆换成全麦面包和水煮蛋;就连最爱的火锅,也从红油锅底换成了菌菇锅,蘸料也从麻酱换成清汤。有次采访时他笑着说:“现在看到红烧肉,馋得流口水,但摸摸肚子想想医生的话,只能咽回去了——不是不能吃,是不能多吃。”

“能吃”的真相:不是节食,是“会吃”的智慧

很多人误以为刘欢“减重=不吃”,但他的营养师朋友曾透露,他的饮食原则其实是“该吃的不少吃,不该吃的碰都不碰”。每天早上,他会固定吃两个水煮蛋、一杯牛奶和半个牛油果,保证优质蛋白摄入;午餐的蔬菜要占到餐盘的一半,蛋白质选择鸡胸肉或鱼肉,烹饪方式只蒸或煮;晚餐则吃得极简,一小碗杂粮粥搭配凉拌黄瓜,晚上8点后坚决不进食。

更让人佩服的是他对“馋”的克制力。有次中国好声音录制,后台准备了甜品,他拿起叉子又放下,对着镜头开玩笑:“你们吃,我在心里‘吃’一口就行。”这种“非极端”的饮食管理,反而让他的坚持更长久——没有完全戒断碳水,没有拒绝所有美食,只是学会在“喜欢”和“健康”之间找平衡。就像他常对身边人说的:“吃饭是享受,但活着才能享受更多。”

“吃”是镜子,照见明星与普通人的共同课题

刘欢的饮食管理,其实戳中了明星与普通人的共同痛点:在“颜值即正义”的娱乐圈,他们需要更严格的身材管理;在快节奏的现代生活里,我们每个人都在为“吃”纠结——既要解馋,又要健康;既要吃得满足,又要不怕长胖。

但刘欢的故事告诉我们:健康从不是“要么放纵,要么节食”的单选题。他没有盲目追随流行的“轻断食”“生酮饮食”,而是根据身体需求定制方案;没有因为减肥拒绝社交,反而用“聪明吃”的方式参与聚会。这种“不较劲、不强迫”的生活态度,或许才是普通人最该借鉴的——毕竟,饮食的本质是为了滋养身体,而不是制造焦虑。

如今再看刘欢,舞台上虽然仍带着标志性的圆润脸庞,但眼神清澈,歌声也更有力量。有人说他“瘦了不如以前有韵味”,但他却在采访里坚定地说:“现在走两步不喘气,血压血糖正常了,这种‘能吃能睡’的状态,比什么都强。”

原来,“刘欢能吃吗”这个问题,答案早就不重要了。重要的是,他让我们明白:真正的“能吃”,不是无节制地满足口腹之欲,而是在懂身体、爱自己的基础上,吃出健康,吃出生活的底气。毕竟,能好好吃饭的人,才能好好生活,好好发光啊。