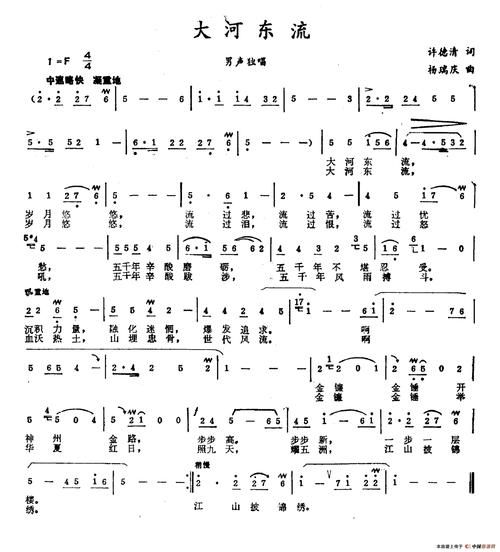

第一次见刘欢老师的手写一朵鲜花简谱,是在北京一个老音乐人的收藏夹里。那张纸已经泛了黄,边角被摩挲得起了毛,铅笔写的音符间还留着用橡皮擦拭的痕迹——最绝的是,第12小节有个升记号,旁边用红笔小字备注“此处转调,小心喉头”。你猜怎么着?就是这歪歪扭扭的几笔,让我突然懂了:为什么有人说“真正的音乐,从来不在录音棚,而在谱子上”。

这简谱,是刘欢从“民间”捡来的烟火气

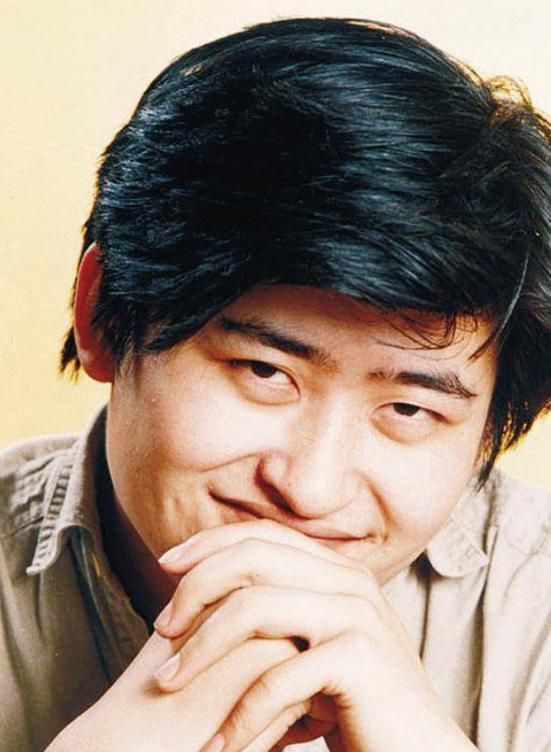

1993年,央视东方时空刚开播,片尾曲缺一首既有味道又接地气的歌。导演找到刘欢时,他正琢磨着怎么把“学院派”的歌写得让人“想跟着哼”。有天半夜,他在收音台听到一个老太太哼的河北民歌一朵鲜花,调子简单,像拉着家常,却听得人心里一颤——那不是技巧,是生活。

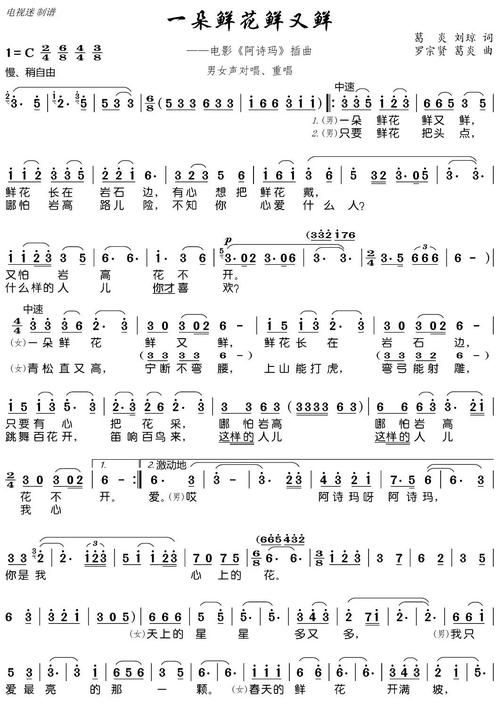

“这词儿,得改得更有人间气。”刘欢捧着老艺人的录音,在琴键上一遍遍试。后来他做节目的同事说,刘欢当时满脑子都是“花儿对着人笑”的画面:“得让唱的人和听的人,都觉得自己就是那朵花,就是那个春风里笑的人。”简谱上,他把原版散漫的节奏改成了“前八后十六”,听着俏皮,其实是为了让旋律更贴合说话的气口——你仔细听那句“一朵鲜花水中开”,尾音轻轻下滑,就像聊天时说到开心处不自觉带出的笑。

谱子上的“密码”:刘欢的“笨办法”藏了真功夫

我拿着那张简谱,对比了现场版和录音版,才发现里面全是“心机”。比如第三句“春风它吹过来,呀呼儿嘿”,谱子上标的是“渐弱+自由延长”,但旁边画了个小括号,写着“别太软,得带点力道”。后来请教刘欢的学生才明白,这是怕唱得太“民谣风”没了分量——他既要保留民歌的鲜活,又要加进美声的气息支撑,所以特意在简谱上用铅笔标出“喉咙打开,像闻花香似的”。

还有个细节:谱子最后一页,有页角被撕掉的小口。老音乐人说,那是刘欢自己撕的。“他说中间有个音试了七八次,要么太冲像喊歌,要么太飘没底气,最后撕掉重来,干脆写‘此处唱得像跟邻居打招呼,别端着’。”你看,真正的专业从不是堆砌术语,而是把“舒服”俩字,揉进每个跳动的音符里。

为什么30年后,还有人翻出这简谱?

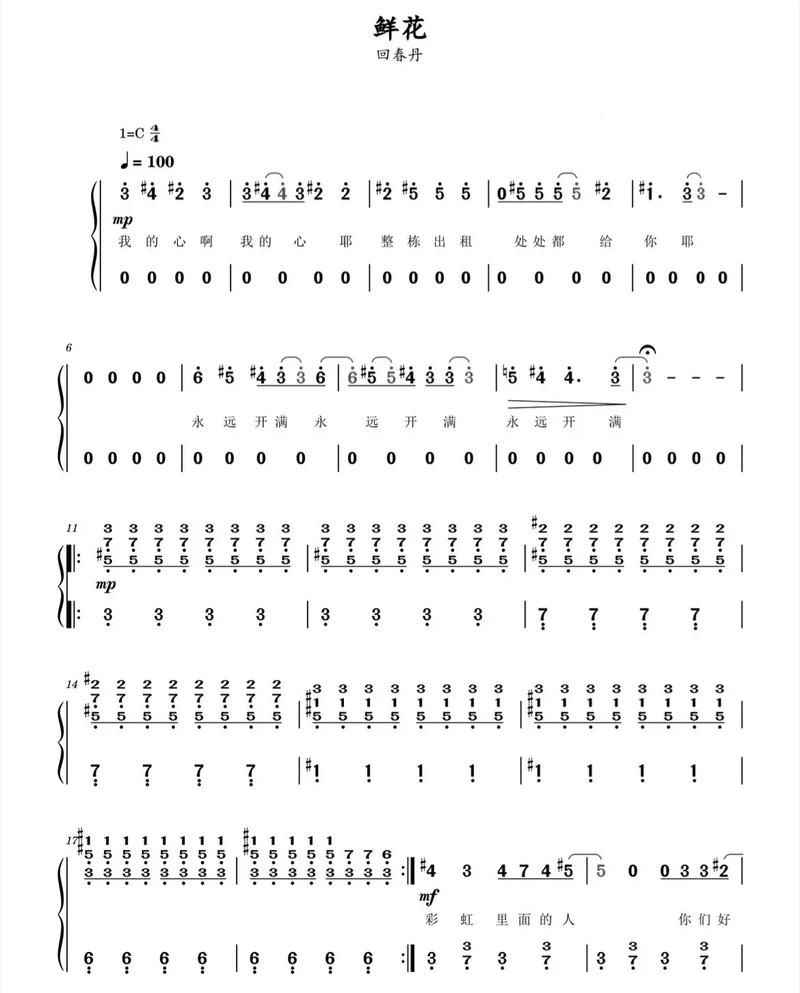

现在年轻人学歌,搜五线谱、钢琴谱一大把,可一朵鲜花的简谱,总有人悄悄存进相册。前阵子我去一个乡村合唱团,看见七十岁的王姨用手机放大简谱,教一群孩子唱:“你看这句‘花儿它对我笑’,谱子上画了个小太阳,唱的时候你得让太阳从心里冒出来。”

或许这就是简谱的魔力:它不告诉你要多高的音,多长的气,只带着手写的温度,告诉你“音乐是这样的”。就像刘欢当年说的:“我写歌,不是写给大家听的,是写给那些路过花边的人——他们可能不懂乐理,但听到‘春风笑’,就会想起自家院里的桃树。”

那天我从老音乐家那里出来,口袋里揣着简谱的复印件。风一吹,纸页哗啦响,好像听见30年前的录音棚里,有人对着琴键轻轻哼:“一朵鲜花开……” 突然就明白了:真正的从不过时,不是因为它有多复杂,而是因为它把人写进了歌里,把歌活成了人。

下次你再听一朵鲜花,不妨也翻翻简谱——那发黄的纸页上,藏着一个音乐人最真的心跳,藏着一个时代最好的模样。