要说华语乐坛的“活化石”,刘欢绝对算一个。从弯弯的月亮里的深情款款,到好汉歌里的豪迈粗犷,再到北京奥运会我和你的温暖悠扬,他的歌陪了一代人长大。但不知道你有没有发现:不管唱什么歌,刘欢的声音里总有一股“鼻音”——不是感冒时的鼻塞,而是一种带着胸腔共鸣的、从鼻腔里“冒”出来的厚重感。

有人觉得这是他的“标志”,听多了特有味道;也有人挑剔:“鼻音这么重,是不是发音不标准?”这“鼻音重”的背后,到底是天生的生理特点,还是刻意的技巧选择?今天咱们就掰扯掰扯。

先搞清楚:唱歌的“鼻音”,到底是个啥?

很多人一听“鼻音”,就联想到说话时“捏着鼻子”的感觉,觉得这是“发音器官没打开”。但在声乐里,“鼻音”其实是个中性词,甚至是个技术名词——它指的是“鼻腔共鸣”。

我们的发声器官就像个“音箱”:声音从喉咙里的声带出来后,会经过口腔、鼻腔、胸腔等多个“共鸣腔”放大。口腔共鸣明亮,胸腔共鸣浑厚,而鼻腔共鸣呢?它会让声音多一层“金属芯”的穿透力,听起来更集中、更有“辨识度”。

你看,王菲唱歌时那股空灵的“气鼻音”,阿黛尔在飙高音时鼻腔带的“哭腔鼻音”,甚至民族唱法里“甜、脆、圆”的鼻腔共鸣,其实都是“鼻音”的艺术化运用。只不过刘欢的鼻音,不是那种“飘”在表面的,而是像扎根在声音里的“底色”。

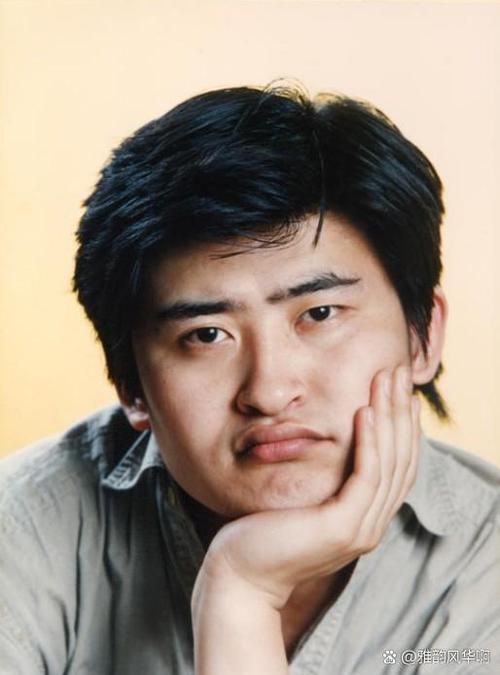

刘欢的“鼻音重”,是天生的“硬件配置”?

想理解刘欢的鼻音,得先看看他的“出厂设置”——生理条件。

早在年轻学唱歌时,刘欢就多次提过:自己的“鼻甲”(鼻腔内侧的骨性结构)可能比普通人更发达,这让他天生对鼻腔共鸣的感知特别敏锐。说白了,别人唱歌要刻意找“鼻腔位置”,他一张嘴,声音自己就“钻”到鼻子里去了。

而且他的声带偏厚,音色本身就是“大炮筒”式的浑厚底子,这种厚实的声音再配上鼻腔共鸣,就像给木头地板铺了层羊毛地毯——原本清脆的脚步声,立刻多了份温厚。可以说,他的“鼻音”里,藏着老天爷给的“声部礼物”。

更重要:这是他“为音乐服务”的刻意选择

但光有“硬件”还不够,刘欢的鼻音,更多是“技术修炼”的结果。

他大学学的本是法语,后来接触古典音乐和美声唱法,这些流派都特别讲究“共鸣的层次感”。美声里的“面罩共鸣”(共鸣集中在鼻子到眼睛的面部区域),本质上就是鼻腔、口腔、胸腔的联动共鸣,而刘欢把这种共鸣用到了流行演唱里。

你听他唱千万次地问,那句“只不过是一次寻常的别离”,为什么能唱得像“用声音讲故事”?就是鼻音的功劳——那带着颗粒感的“头鼻腔共鸣”,让每个字都像裹着一层情绪,不尖锐,却字字戳心。再比如从头再来,开头那句“心若在梦就在”,鼻音让声音多了“沧桑感”,像中年人回忆往事时,带着叹息的低吟。

他自己也说过:“唱歌不是炫技,是让声音为歌词服务。”他的鼻音,从来不是为了“重”而重,而是为了给情感“加码”。你让他唱我和你那种空灵的歌曲,鼻音就会收着来,让声音像月光一样柔;遇到好汉歌这种豪迈的,鼻音又跟着节奏“甩”出去,带着黄土高坡的风沙味。

那些“鼻音重”的误解:真的是“唱功不行”??

当然,也有听众觉得:“刘欢唱歌怎么总‘堵’在鼻子里?是不是咬字不清?”这其实是误解了“鼻音”和“鼻音过重”的区别。

真正“鼻音过重”是指声音完全依赖鼻腔共鸣,导致字音模糊、喉头紧张,听起来像“感冒了唱歌”。但刘欢的鼻音是“有控制”的——他能在保持鼻腔共鸣的同时,用口腔共鸣把字头、字腹、字尾交代得清清楚楚。比如弯弯的月亮里“多少摇荡的春心”,每个字的“an”“in”韵,都带着鼻腔的共鸣感,却又清晰得像用刻刀雕出来的。

而且,他的鼻音早就成了“个人品牌”。就像韩磊的“酱香型”嗓音、韩红的“高亢”一样,刘欢的“鼻音”成了听众认识他的“声音名片”。要是哪天他唱歌没鼻音了,估计老粉还要问:“刘欢今天是不是身体不舒服?”

从“争议”到“经典”:他的鼻音,成了华语乐坛的“教科书”

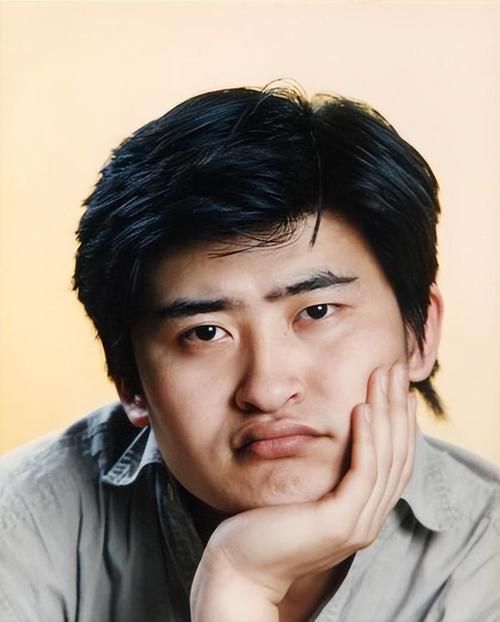

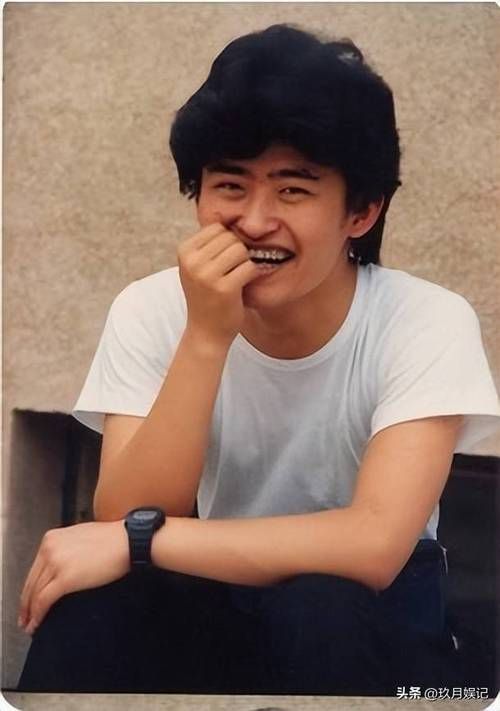

刚出道那会儿,刘欢的鼻音确实被评过“太有特点”“不是主流审美”。但在那个流行“甜嗓”“细嗓”的年代,他用这种“粗粝的鼻音”硬生生杀出一条路。

为什么?因为他的鼻音里,藏着“真诚”。他从不刻意模仿谁,也不追逐潮流,就是用自己的声音,把歌曲的情感内核唱出来。你听他唱亚洲雄风,鼻音里的力量像要冲破天际;唱丁香花,鼻音又带着对生命的敬畏。慢慢的,大家发现:原来“鼻音”不是缺点,是让歌曲“活起来”的钥匙。

现在回头看,刘欢的鼻音其实是给华语乐坛上了一课:好声音不该是“标准答案”,而是“独一无二的表达”。他用自己的实践告诉大家:唱歌的最高境界,不是“唱得多准”,而是“唱得多对”——对歌曲的情感,对听众的耳朵,对自己的声音。

所以啊,下次再听刘欢唱歌,别纠结他的“鼻音重”了。那不是“唱功的bug”,是他给声音按下的“特调滤镜”——让每个音符都有了故事的温度,让老歌能在新一代耳朵里“活”下去。毕竟在这个“AI都能唱歌”的时代,能让人记住的,从来不是完美的技巧,而是带着“人味儿”的声音。