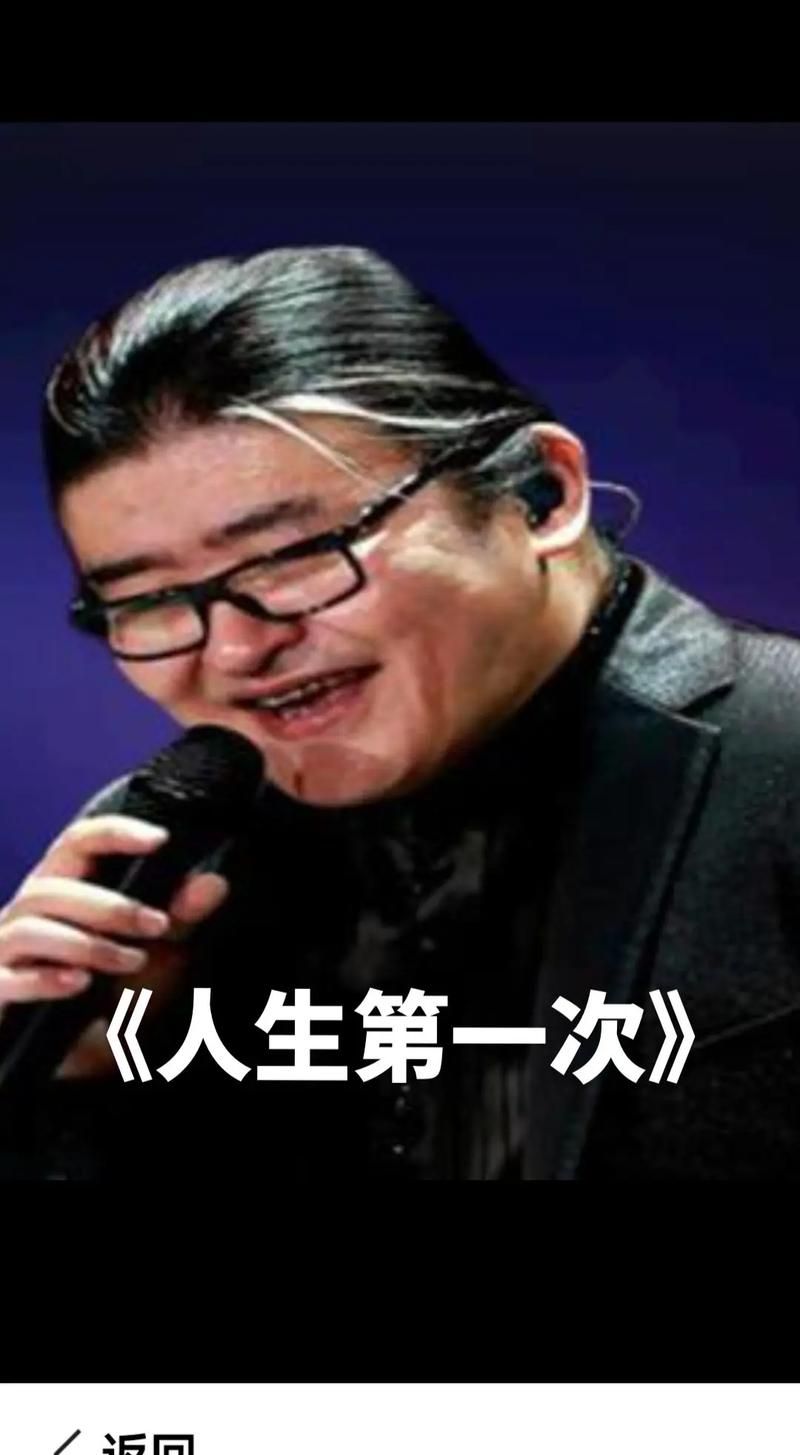

要说娱乐圈里真正的人歌合一,刘欢怕是要占一席。不管你是80后听着从头再来长大,还是90后跟着好汉歌热血沸腾,抑或是00后被歌手里那个坐在钢琴前、白发苍苍却依旧声如洪钟的老师圈粉——刘欢这三个字,从来都不是一个简单的歌手标签,更像是一个时代的声音注脚,一个用作品说话、用风骨立身的“活化石”。

你以为的“刘欢”,只是会唱歌?

很多人对刘欢的印象,还停留在“国民度最高的歌唱家”上。确实,他的嗓子太有辨识度了:高亢时像撕裂云霄的鹰,低回时似润物无声的雨,从弯弯的月亮里的市井烟火,到千万次的问里的宇宙苍茫,再到从头再来里的悲怆不屈,每首歌都像是从岁月里长出来的,带着故事,带着温度。但你有没有想过,为什么刘欢的歌能传30年还不老?

因为他唱的从不是“技巧”,是“人”。当年录好汉歌,导演要求他“唱得糙一点,像老百姓在吼”,结果他一开口,既保留了水浒的豪迈,又带着知识分子的内敛——这种“粗中有细”的劲儿,正是刘欢的底色:他从不刻意“端着”,也不为迎合市场妥协,只忠于自己对音乐的理解。就像他自己说的:“唱歌不是为了炫技,是为了把心里的东西掏出来给别人听。”

不仅仅是“歌王”,更是行走的“音乐百科全书”

你以为刘欢只会唱抒情、唱摇滚?那你可能太小看他了。翻开他的履历,你会发现:他是中国首位登上“格莱美”颁奖典礼的歌手;他是中央音乐学院的教授,带出的学生如今都是乐坛中坚;他还是跨界玩得最溜的——“好声音”里当导师,随口就能分析出学员的和声走向;去歌手当“外援”,能把改编京剧的卧龙吟唱出天地正气,甚至用俄语唱喀秋莎也字正腔圆。

有次采访,记者问他:“您还会尝试现在的流行音乐吗?”他笑着说:“音乐哪有流行不流行?只有好和不好。好听的歌,五十年后还是经典;不好听的,明天就被忘了。”这话听着“狂”,实则是对音乐最纯粹的敬畏。在他眼里,音乐没有门槛,但有底线——不糊弄,不敷衍,对得起自己的耳朵,也对得起听众的耳朵。

那些藏在“光环”里的真性情

很多人说刘欢“高冷”,不常在娱乐圈露面,其实只是他把时间都留给了更重要的事:陪家人、做学问、写自己喜欢的歌。他从不炒作绯闻,连综艺节目也少得可怜,但只要他出现在公众视野,总能让人心头一暖。

记得歌手里,他帮杨坤和声时,一边弹琴一边笑着说:“你们年轻人别光顾着飙高音,音乐里的‘气’比劲儿更重要”;学员淘汰时,他会拍着对方的肩膀说:“别灰心,唱歌这条路,慢点走,才能走得远”;就连被吐槽“发福”,他也自嘲:“年纪大了,肚子就是最好的共鸣箱,总不能为了身材丢了音色吧?”这种通透、豁达,不正是娱乐圈里最难得的“真”吗?

为什么我们始终忘不了刘欢?

或许是因为在这个流量为王、热搜不停的年代,刘欢像一股“清流”——他不需要靠热搜维持热度,因为他的歌本身就是最好的“引流”;他不需要靠人设包装,因为他的风骨比任何剧本都动人。他让我们相信:真正的才华,从来不会被时间磨灭;真正的艺术家,总能守住内心的光。

下次再听到刘欢的歌,不妨停下来好好听一听:那旋律里藏着的,是一个音乐人的执着,是一个时代的记忆,更是我们每个人心中,对“纯粹”和“热爱”的所有想象。

毕竟,能把歌唱成“传奇”的,从来不止是技巧,更是那份几十年如一日的“亮”——亮在歌声里,更亮在风骨里。