“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄……”每当这句旋律响起,脑子里是不是自动浮现出烽火连天的赤壁、英姿勃发的关羽、鞠躬尽瘁的诸葛亮?可仔细想想,明明是1994年的老剧,为什么刘欢唱的滚滚长江东逝水,至今一听就起鸡皮疙瘩?他到底是怎么把三国那段“分久必合”的苍凉,唱成了几代中国人的集体记忆?

先别急着跟着唱,你真的听懂刘欢的“三国腔”了吗?

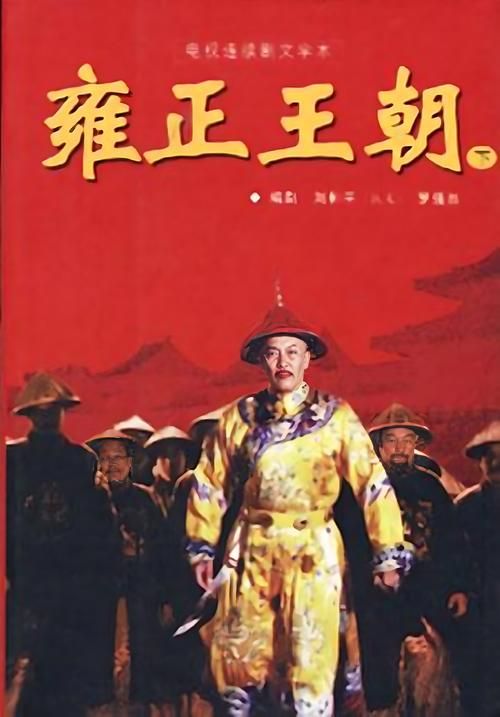

要说三国演义主题曲的经典,还得从“人歌合一”说起。1994年,电视剧三国演义开拍,杨慎的临江仙词本就自带“大江东去”的史诗感,可怎么谱曲、怎么唱,才能让现代人触摸到一千多年前的英雄气?

剧组找了谷建芬作曲,而刘欢,成了他们心里唯一的人选。很多人不知道,当时刘欢刚唱完少年壮志不言愁,正处在“民谣与美声的交叉路口”——他的嗓子既有美歌手的浑厚胸腔共鸣,又能像说书人一样把字句咬得“有棱有角”。

你仔细听第一句“滚滚长江东逝水”,开头那个“滚”字,不是飙高音,而是像从丹田里“推”出来的,带着江水拍岸的力道;“浪花淘尽英雄”的“淘”字,尾音微微下沉,像是叹息又像是无奈——这哪是在唱歌?分明是一个站在江边的老者,看着大浪翻滚,指着历史说:“喏,这就是英雄的下场。”

更绝的是刘欢对“节奏”的拿捏。主题曲没有跟着鼓点走,反而像京剧的“散板”,该快时快(比如“白发渔樵江渚上”的轻快),该慢时慢(比如“惯看秋月春风”的拖沓)。这种“自由速度”反而让歌词有了画面感:唱“是非成败转头空”时,声音像是被风吹散的烟;唱“一壶浊酒喜相逢”时,又像渔夫端起酒碗时的憨笑——这不就是三国里“小人物看大英雄”的视角吗?

你以为刘欢是“天生唱三国”?其实他藏着一把“解构历史的钥匙”

很多人说刘欢的声音“老天赏饭吃”,可没人注意到,为了唱好这首歌,他把三国志翻了三遍。采访里他提过:“唱三国不能只演英雄,你得懂他们的‘不得已’。”

所以他的歌声里,从没有脸谱化的“忠奸对立”。唱“青山依旧在,几度夕阳红”时,你能听出时间的厚重感,不是简单的“岁月流逝”,而是“不管你多牛,江山都还在那里等你变成一抔土”;唱“白发渔樵”时,声音突然松弛下来,仿佛在说:“看吧,英雄再厉害,最后不也像渔樵一样,喝着酒聊过往?”

这种“看透不说透”的清醒,才是刘欢最厉害的地方。他没把自己当“唱歌的”,而是成了“历史的转述者”。有一段花絮,导演要求刘欢唱“古今多少事,都付笑谈中”时要“笑着唱”,他却坚持:“不是笑,是苦笑。”他说:“三国里谁是真的开心?刘备三分天下是为了兴复汉室,曹操横槊赋诗是为了求而不得,诸葛亮六出祁山是责任扛在肩上——他们笑得出来吗?所谓的‘笑谈’,是后人看前人时的‘无奈’。”

你看,后来那么多歌手翻唱这首歌,有的飙高音,有的加摇滚,可谁也唱不出刘欢歌声里的“历史重量”——因为他唱的不是旋律,是人物的心。

为什么过了30年,我们还在循环刘欢的“三国”?

说个扎心的现实:现在的影视剧,主题曲越来越“响”,但越来越“记不住”。可1994年的三国演义,没流量明星没特效,主题曲却成了“剧外主角”,这背后的秘密,藏在了“观众共情”里。

那时候没有短视频,大家追剧是全家围着一台14寸彩电,片头曲一响,连炒菜的妈妈都会停下铲子跟着哼。为什么?因为刘欢的歌声,把“历史拉进了生活”。他唱“是非成败转头空”,不是让你看淡人生,而是让你明白“拼尽全力也留不住”的坦然,放在今天不就是“尽力就好”吗?他唱“一壶浊酒喜相逢”,不就是我们下班后和朋友吐槽工作的样子吗?

更关键的是,这首歌成了“三国文化的听觉符号”。后来有人用滚滚长江东逝水做游戏BGM,有人用它剪历史视频,甚至连小学生背临江仙,都会不自觉地哼起调子——刘欢的歌声,成了连接不同代际的“时光机”。有次采访被问“会不会担心过时”,他笑着说:“好的东西从来不怕旧,就像三国里的英雄,虽然不在了,但他们的故事永远有人讲。”

现在再看,刘欢唱的哪里是三国演义主题曲?他唱的是我们每个人心里,那个“不甘平凡又懂得释怀”的自己。

所以下次再听“滚滚长江东逝水”,不妨闭上眼睛——你可能会看见刘欢站在江边,用他的声音为你铺开一幅“历史长卷”,卷里有英雄,有烟火,还有你我藏在岁月里的,那一点点“荡气回肠”。毕竟,能唱进人心里的歌,从来都不是“完美”的,而是“真实”的。