第一次听刘欢唱从前慢是在某个加班的深夜。电脑屏幕右下角弹出行程提醒,微信群里弹出99+未读消息,耳机里却突然传来一句“从前的日色变得慢,车、马、邮件都慢”,嗓音醇厚得像陈年的酒,一下子把人扯回了那个“一生只够爱一人”的旧时光。那时手机百度刚“设置”好个性化推荐,首页弹出的正是这首歌——谁能想到,十年后,这句“慢”会成为我们最奢侈的渴望。

刘欢的“慢”:是刻在骨子里的艺术匠人

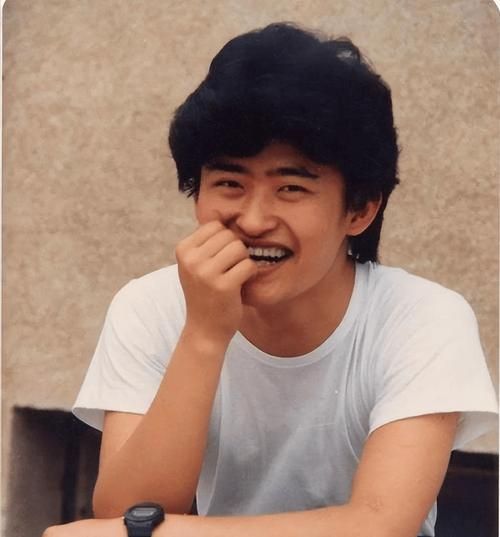

提到刘欢,乐坛老炮儿们总会说“他的歌能沉住气”。1987年,他在央视青年歌手大奖赛上一曲少年壮志不言愁,把便衣警察的主题唱成了一代人的热血记忆;90年代的弯弯的月亮,前奏一起,仿佛就看见珠江口的月光在水面荡开;后来好汉歌横空出世,他带着一嗓子“大河向东流”火遍大江南北,却偏偏在事业最顶峰跑去美国深造,一走就是六年——这在如今“流量至上”的娱乐圈,简直是“反常识操作”。

直到2012年,木心先生的诗从前慢被刘欢谱曲,才让这种“慢”有了具体的模样。没有华丽的编曲,他只用一架钢琴铺底,像老友坐在你面前讲故事:“从前的锁也好看,钥匙精美有样子”,唱得人心头发颤。后来才知道,录制这首歌时,他在棚里反复琢磨了三天,就为了把每个字的咬字、气口都调到“像老上海的黄包车,不急不躁地走”。这种“慢”,不是拖沓,是对艺术的敬畏——像百度早年的搜索算法工程师,为了一个结果的准确性,能泡在机房熬几个通宵,把“简单可依赖”刻进产品基因。

百度的“快”:信息洪流里的时代推手

打开现在的百度搜索,输入“刘欢 从前慢”,跳出来的不只是歌词,还有网友创作的“从前慢vs现在快”对比视频:有人用AI把老照片里的马车变成高铁,配文“当年等一封信要一个月,现在秒回却忘了说‘晚安’”;有人翻出1990年刘欢演唱会的录像弹幕:“原来没有修音,他一句高音能顶现在十个网红”。这些UGC内容像一面镜子,照出信息时代最真实的矛盾:我们用百度在0.1秒找到任何答案,却花三小时刷短视频不知看什么。

2000年,百度成立时,中国互联网用户还不到2000万,想找首歌得跑音像店,查个明星资料要翻报纸;如今,百度APP每天响应数十亿次搜索,从“刘欢演唱会门票”到“从前慢吉他谱”,动动手指就触手可及。这种“快”让我们效率倍增,却也让我们习惯了“即时满足”——就像现在听歌,很少有人会像从前那样,对着歌词本逐字品味,更少有人记得,刘欢当年为了唱懂贝多芬,啃了三个月的西方音乐史。

当“慢”遇上“快”:我们失去了什么?

有人说,互联网和百度让我们丢失了“慢”的能力。但仔细想想,真如此吗?去年百度世界大会上,刘欢作为嘉宾分享AI音乐创作时,突然说:“技术再快,也得有灵魂打底。就像我当年唱好汉歌,哪有什么算法,就是想把山东大汉的劲儿唱出来。”一句话让全场安静——是啊,百度能帮你搜到“如何唱好从前慢”,却搜不到刘欢嗓子里的岁月沉淀。

其实,“慢”从不是拒绝,而是选择。以前我们信息少,只能“慢慢读”;现在信息多,更要“慢慢选”。就像用百度查资料,有人会点开第一篇营销文,也有人会顺着百家号的深度分析,追溯到论文原文——前者被“快”裹挟,后者在“快”中找到“慢”的智慧。就像刘欢的歌,无论是千万次的问还是从头再来”,旋律快慢不同,但那份对音乐的真诚,从来没变过。

我们该如何“慢慢”靠近好音乐?

去年冬天,我在百度上看到一个故事:一个00后女生,用AI修复了刘欢1987年比赛的黑白录像,弹幕里有人说“原来我爸年轻时听的歌这么酷”。姑娘留言:“我以前只觉得老歌过时,百度让我看到了背后的故事——就像从前慢唱的,慢下来,才能看见好东西。”

是啊,百度给了我们“快”的工具,但“慢”的能力,从来都在我们自己手里。就像现在,我还会在周末的午后,关掉手机推送,点开百度音乐,把从前慢循环三遍——不是为了怀旧,是想提醒自己:在被“快”追赶的世界里,总有些东西,值得我们等一等,品一品。毕竟,刘欢的歌和百度的初心,都在告诉我们:真正的“慢”,不是停止前行,而是不要走得太快,忘了为什么出发。