你有没有过这样的时刻?加班到深夜的写字楼里,耳机突然循环起“千万次的问”,窗外的霓虹和电脑屏幕的光在眼前模糊,像是突然被按下了某个时间的开关——那些被快节奏生活揉皱的瞬间,仿佛跟着刘欢的歌声,慢慢舒展开来。

最近刷到个有意思的数据:某音乐平台上,弯弯的月亮好汉歌我不能随波逐流这些“老掉牙”的歌,每天的下载量里,30-45岁的用户占比超过六成。有个评论区的留言被顶到了高赞:“不是想下载歌,是想下载当年坐在收音机前,等一首歌完整的四分钟。”

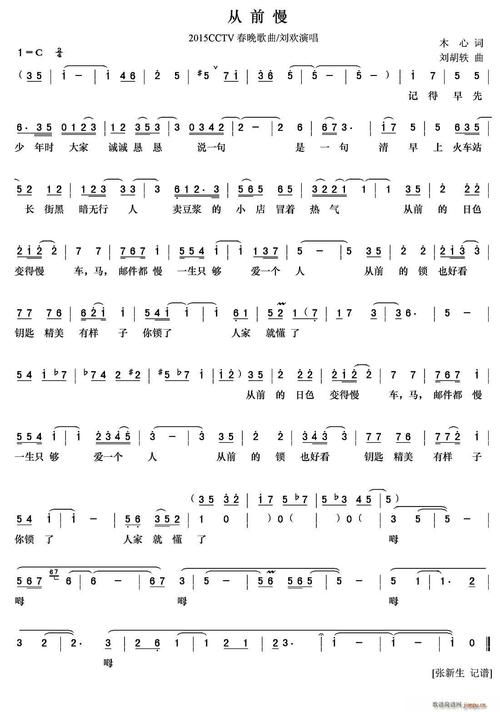

这让人想起木心的诗“从前的日色变得慢,车、马、邮件都慢,一生只够爱一个人”。刘欢的歌里,总藏着这种“从前慢”的底色——不是刻意的复古,而是一种像陈年普洱般的厚,初听是旋律,再听是故事,多听,是整整一代人藏在时光里的心跳。

1. “从前慢”的歌声,为什么总带点“旧时光的味道”?

1987年,刘欢唱少年壮志不言愁时,谁也没想到这个留着长发、衬衫袖口卷到手肘的年轻人,会成为几代人的“BGM制造机”。那时候的音乐没有流量算法,没有短视频切片,一首歌要靠电台DJ一遍遍播放,靠磁带A面B面来回倒,才能“刻”进听众的耳朵里。

但刘欢的歌,从来不怕“慢”。弯弯的月亮前奏一起,那个“遥远的村庄,弯弯的月亮”的意境,像老电影的开场,带着潮湿的水汽和烟火气;好汉歌里“大河向东流啊”的激昂,又像一坛烈酒,冲得人心里热乎乎的——他的声音像有个“缓冲器”,高音不刺耳,低音不沉闷,每一个字都像在跟你面对面说话,说“慢慢来,日子长着呢”。

现在的音乐讲究“3秒抓耳”,刘欢的歌却偏要“30秒入魂”。这种“慢”,不是拖沓,是给情绪留够发酵的时间。就像千万次的问里“可看见你离去的背景,我亏待了红颜”那句,唱得像深夜的叹息,不用飙高音,光是把“亏待”“背影”这两个词咬得轻一点、重一点,就能让听的人心里咯噔一下。

2. “下载”键背后,我们在找什么?

有人说,现在听刘欢的歌,像给浮躁的生活“降速”。前阵子有个话题叫“为什么越长大越爱听老歌”,底下的评论扎心了:“加班到凌晨,打开从头再来,好像突然有勇气面对明天的KPI。”“搬家时翻出初中用的MP3,里面存着凤凰于飞,跟着哼完,眼泪就掉下来了——原来那些以为忘掉的时光,都藏在旋律里。”

“下载”这个动作,本身就带着点“珍藏”的意味。以前是下载到MP3里,现在是在云音乐创建“私密歌单”,但内核没变:我们想把这些歌“存”下来,就像存一张旧照片、一封泛黄的信。刘欢的歌,为什么成了“下载清单”里的常客?因为他的旋律里有“锚点”——亚洲雄风锚起1990年北京亚运会的欢呼,弯弯的月亮锚起90年代的乡村夜景,别来无恙锚起去年春晚全场大合唱时的眼眶。

这些锚点连起来,就是一代人的“人生时间轴”。听少年壮志不言愁,想起毕业时在操场上喊的“我要飞得更高”;听梦驼铃,想起爷爷收音机里咿咿呀呀的京剧声;听向天再借五百年,想起某个深夜为了赶项目,咖啡喝到反胃却依然咬牙坚持的自己。他的歌从来不只是“歌”,是陪伴我们走过漫长岁月的“老友”,沉默却可靠。

3. 没有流量加持,刘欢凭什么让“慢”赢了“快”?

现在的娱乐圈,好像什么都讲究“快”:新人三个月速成偶像,歌曲一周写出来就发专辑,热搜换得比衣服还勤。但刘欢,却像个“逆行者”。从好汉歌到中国好声音,他始终有自己的“节奏”——不炒作,不接烂活,连综艺里的点评都透着一股“较真”:“唱歌得走心,不然嗓子再好,也是空壳子。”

这种“慢”,反而让他成了“流量密码”。有人说刘欢是“活着的经典”,可经典从来不是封号,是持续的生命力。去年他唱新生代主题曲,85岁的声音依然稳得像磐石,评论区有人感叹:“这才是真正的‘歌手’——岁月带不走他的才华,反而沉淀出更醇厚的味道。”

或许“从前慢”从来不是对过去的怀念,而是对一种“真诚”的渴望。在这个一切都讲求“效率”的时代,刘欢的歌提醒我们:有些东西,快不起来——就像爱上一个人,要慢慢相处;做成一件事,要慢慢打磨;而一首能让人反复下载、反复听的歌,也要慢慢懂,慢慢爱。

所以下次当你按下“下载”键,存下一首刘欢的歌时,不妨问问自己:我们下载的,到底是旋律,还是那个愿意为“慢”停留、为“真”动容的自己?