提起“刘欢”,你想到的可能是唱着好汉歌的乐坛传奇,或是节目中戴着标志性圆眼镜的音乐导师。但最近,“中科大刘欢”四个字突然在热搜上刷了屏——这个和歌坛大佬同名同姓的年轻人,既没发专辑也没上综艺,却硬生生让“学霸”“科研”“硬核”这些词和娱乐圈的流量榜单撞了个满怀。问题来了:一个中科大的“学术咖”,到底做对了什么,能让娱乐圈的编辑们纷纷放下明星八卦,转头追着他的“科研日常”跑?

从“实验室”到“热搜榜”:学霸的“另类出圈”

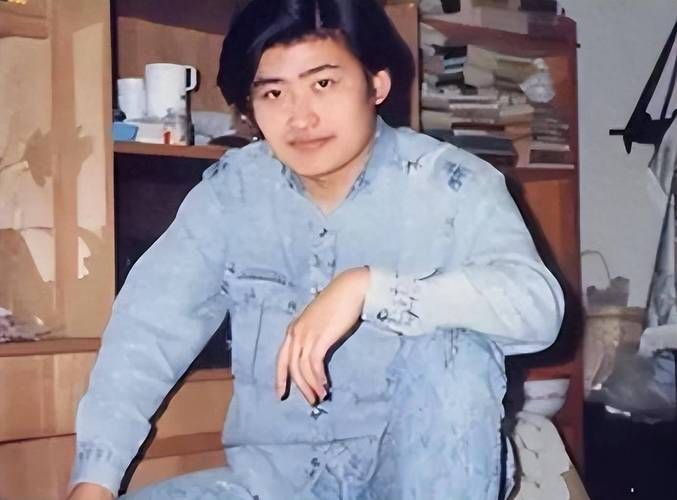

时间拉回今年初,一张中科大的实验室照片在网上悄悄传开:照片里,穿着白大褂的年轻男生正专注地调试仪器,桌上贴满密密麻麻的公式,最显眼的是胸前工牌上的名字——“刘欢”。没过多久,网友们突然发现,这个“平平无奇”的实验室男生,竟然是个“宝藏”:本科以专业第一的成绩保研中科大,研究生期间主攻量子计算,发过的论文连导师都“点赞”,业余还爱写科普文章,把高深的量子力学写得像“故事会”一样有趣。

“等等,这就是那个‘中科大刘欢’?我还以为是重名!”“量子计算+科普写作,这组合也太‘反差萌’了吧!”评论区里,不少网友调侃着,但更多人开始好奇:“他到底做了什么,能让娱乐圈也盯上?”

娱乐圈爱追的“学霸”,藏着什么“流量密码”?

要说娱乐圈和学术圈以前,简直是“平行宇宙”:一个追着红毯、热搜、粉丝数据跑,一个埋首论文、实验、学术会议。但最近几年,像“中科大刘欢”这样的“跨界学霸”,却越来越让娱乐圈“破防”——他们不是明星,却比流量明星更能吸引注意力;没有作品官宣,却总能靠“硬核内容”上热搜。这背后,其实是娱乐圈和用户需求的“双向奔赴”。

第一,用户早就“审美疲劳”了,真比流量更“香”。 你看看现在的热搜,“某某明星机场图”“恋爱瓜”“综艺剪辑”占了七成,时间长了大家难免觉得“千篇一律”。但“中科大刘欢”不一样:他讲量子计算时眼里有光,写科普文章时接地气,甚至会自嘲“实验室的咖啡比奶茶提神”,这种“真实”和“专业”的反差,比任何“人设”都戳心。网友说:“看他调试仪器的视频,突然觉得科研也不是那么‘枯燥’,反而挺酷的。”

第二,学霸的“故事”,自带“热血滤镜”。 中科大本身就是“学霸圣地”,而刘欢的故事里,“从小镇做题家到科研新星”的路径,天然带着励志色彩。他曾说:“高中时我最怕物理,但第一次接触量子力学,就像打开了新世界的大门——原来微观世界这么神奇!”这种“从‘怕’到‘爱’”的转变,比任何“剧本”都更能引发共鸣。难怪连娱乐圈的营销号都调侃:“这剧情比偶像剧还上头,主角不是霸总,是搞科研的!”

第三,“内容为王”的时代,真本事比“炒作”更长久。 你可能会说,是不是“中科大刘欢”背后有团队推波助澜?但事实上,他的“出圈”更多是“无心插柳”:一篇被导师转发到朋友圈的科普文,一段实验室日常的Vlog,一次关于“量子计算能做什么”的直播……这些内容没有华丽的剪辑,没有刻意的人设,却靠“干货”和“真诚”火了起来。就像网友说的:“以前总觉得娱乐圈是‘流量至上’,但现在才发现,能让人记住的,永远是那种‘有料’的人。”

为什么说“中科大刘欢”不是“偶然”,而是“必然”?

或许有人会说:“不就是个写科普的学霸嘛,至于这么多人关注?”但你仔细想想,从“科学家不容易被记住”到“中科大学霸成网红”,这背后其实是社会观念的变化——大家对“成功”的定义,不再只有“当明星”“赚大钱”这一条路;对“偶像”的期待,也不再局限于“颜值高”“会说话”。

就像最近很火的“中科院物理所”抖音号,靠“把物理实验做成大片”圈粉千万;“00后科研博主”们在B站讲天体物理、生物进化,弹幕里全是“原来科学这么好玩”。这些现象都在告诉我们:年轻人不是不喜欢“深度内容”,而是过去那些“高冷”“晦涩”的表达方式,把他们推远了。而“中科大刘欢”们的出现,用“翻译官”的姿态把专业内容“翻译”成大白话,用“朋友”的语气分享科研日常,自然就成了大家追逐的“新宠”。

所以,回到最初的问题:“中科大刘欢”为什么让娱乐圈也追着报道?或许答案很简单:在这个“颜值即正义”的时代,总有人告诉我们,“脑子”比“脸蛋”更酷;在这个“速食文化”盛行的时代,总有人坚持用“慢内容”打动人心。而娱乐圈,从来都不缺聪明的观众——他们知道,真正的“流量”,从来都不是昙花一现的热搜,而是那些能让人记住、能让人学习、能让人变得更好的“内容力量”。

就像刘欢在最新科普文里写的那样:“科学不是遥不可及的星辰,而是每个人都能触摸到的光。”或许,这就是他能“出圈”的终极密码——用专业说话,用真诚打动,让更多人看见:原来,搞科研的人,也可以是“偶像”。