在刘欢北京工作室的书架上,躺着一本被绒布包裹的笔记本。布边磨出了毛边,翻到第17页,一张用红蓝铅笔反复涂抹的简谱跃然纸上——标题是九曲黄河万里沙,右下角写着“欢,1993冬”。这不是寻常的乐谱,字缝里藏着与黄河有关的呐喊、泪水和整个华语乐坛的传奇。

黄河边的“非正式录取”:简谱先于歌词出现

1993年,央视筹备黄河魂大型纪录片,总导演找到刚唱完少年壮志不言愁的刘欢,希望他为主题曲作曲。可没人想到,这个“任务”会从录音棚延伸到黄河岸边。

“他拿到黄河水文图时眼睛就亮了。”刘欢的助理回忆,当时剧组沿黄河从源头入海口走了18天,每天晚上刘欢都在简谱本上画旋律线,有时突然爬起来对着窗外吼几句,第二天就发现本子上多了一串“二四拍”的标记。“有次在壶口瀑布,他嫌录音设备不够,直接把简谱按在石头上,对着浪声哼了半个钟头,水珠溅得谱子都花了。”

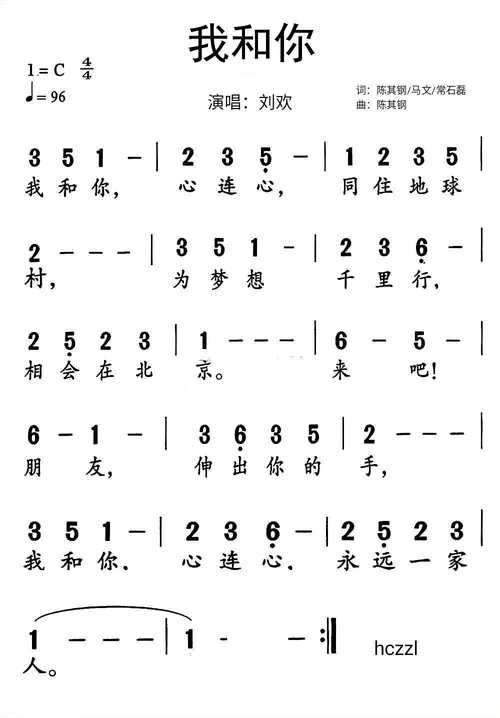

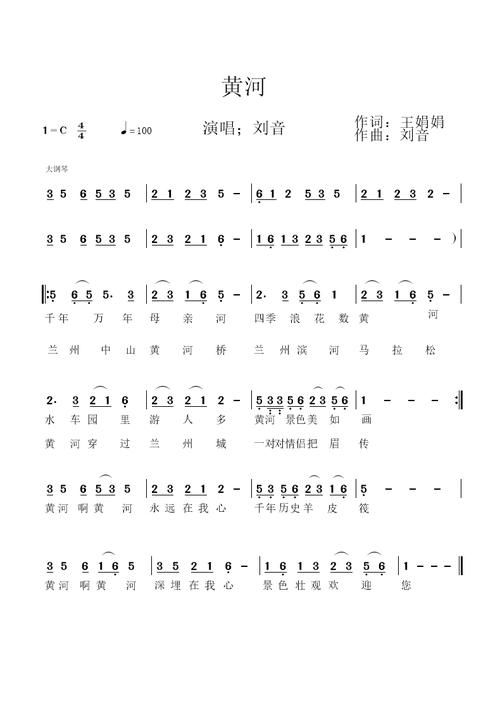

最终成型的简谱上,能看到大面积的修改痕迹:第二小节从“1-2-3-5”改成“1-3-5-1”,旁边标注“壶口跌落感”;副歌部分的“6 1 2 3”被圈了三圈,下面写着“需撕心裂肺,但收着点——黄河是母亲,不是泼妇”。这些带着温度的注脚,让简谱超越了乐符本身,成了黄河精神的“有声纪录片”。

简谱上的“密码”:1990年代的音乐实验室

这张简谱最特别的地方,是它像一张“音乐蓝图”。刘欢在空白处用不同颜色标记了“和声层”:红色是民乐唢呐的吹奏提示,蓝色标注了合唱团的气口位置,绿色铅笔写着“此处用古筝刮奏模仿风声”。

“1993年还没现在的数字工作站,全靠手算。”音乐人李海波曾参与编曲,他记得刘欢拿着简谱算和声对位,“算到凌晨三点,突然拍桌子:‘这儿不能纯五度,得加个大九度!黄河水是有漩涡的!’后来成品里,那段九度和弦果然像浪花打在礁石上。”

更戳心的是谱子最后一行。当时刘欢的女儿刘一丝刚出生,他在空白处画了张简笔画:一个小女孩牵着黄河边的柳枝,旁边写着:“给丝丝——爸爸的黄河调,也是给你的摇篮曲。”后来这首歌真的成了女儿最爱,刘欢笑称:“这简谱,比我给她读的童书还早一年。”

被忽略的“国民记忆”:一张简谱如何影响华语乐坛?

很少有人注意到,这张简谱的“破格”之处:它打破了当时主题曲“先填词后谱曲”的惯例。刘欢坚持先用旋律捕捉黄河的“魂”,等旋律成型后再找词人加入歌词。后来词人贺东久拿到旋律时,只说了句:“这调子开口就像站在悬崖上,不写‘黄河之水天上来’对不起这气势。”

这种创作方式,直接影响了后来的好汉歌向天再借五百年。音乐评论家金兆钧评价:“刘欢这张简谱,其实是给华语乐坛立了个规矩:好歌要先有‘筋骨’,旋律里得有民族的精神气。”直到现在,很多选秀节目选手还在模仿他的“先抓情绪再编曲”,只是少了他那段在黄河边“泡”出的赤子心。

三十年后,为什么我们还需要这张简谱?

去年,刘欢在综艺声生不息重新演唱九曲黄河,弹幕里突然有人问:“老师,您当年那张手写简谱还在吗?”他笑着从书架上拿出笔记本,页面已经脆得像蝉翼,但铅笔痕迹依旧清晰。“你看,”他指着谱子边缘的褶皱,“壶口的风把它吹卷过,但音符还在——黄河的水永远冲不走真正的旋律。”

如今,这张简谱成了国家级音乐档案馆的收藏品。可比起冷冰冰的“文物”标签,它更像一个提醒:在这个数字音乐泛滥的时代,总有些东西比流量更珍贵——是刘欢在黄河边对着浪声哼唱时的专注,是修改谱子时“对母亲河的敬畏”,是一张泛黄的纸,如何让九曲黄河的千年咆哮,永远刻进中国人的血液里。

你翻开的若只是一张纸,可读懂的,是一个时代的滚烫。