前阵子短视频平台上刷到一段视频,把我看愣了——镜头里是个穿着连体衣的小胖子,大概两岁多的样子,肉乎乎的手抓着小话筒,奶声奶气地唱“大河向东流啊,天上的星星参北斗”。吐字不算特别清晰,但那股子“大河万里”的调子居然有模有样,尤其是“嘿咻嘿咻”的附和声,配上他皱着小眉毛努力憋红的小脸,评论区直接炸了。

“这是人类幼崽的天堂吧?两岁就啃下刘欢的歌?”

“我家娃这个年纪还在'啊啊啊',我已经开始怀疑人生了。”

“求教程!怎么让两岁娃学这种难度的歌?急,在线等!”

看得我哭笑不得。这事儿像长了翅膀似的,几天内就上了好几次热搜,底下各种“神童教育”“音乐启蒙”的讨论铺天盖地。但说真的,看着那个小娃娃举着话筒的样子,我脑子里冒出的不是“天才”,反而是个特别朴素的疑问:我们到底是被孩子的“天赋”打动了,还是被“不能输在起跑线上”的焦虑推着跑?

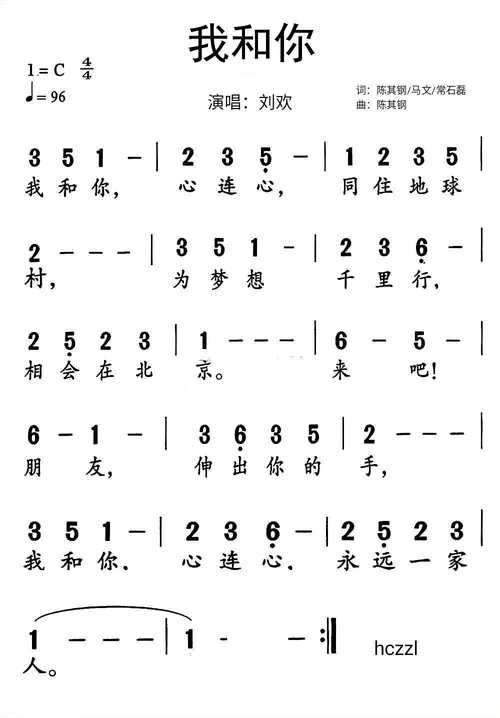

先别急着夸“神童”,刘欢的歌到底有多难?

说真的,两岁孩子能开口说话就算利索了,更别提完整唱歌,还是刘欢的歌。可能年轻爸妈没概念,稍微翻翻刘欢的经典曲目就知道:好汉歌的高音、“大河向东流”的连续咬字,弯弯的月亮的情感递进,重头再来的气息控制……随便拿出一句,对专业歌手来说都得练,更别说一个词汇量都没攒齐的小娃娃。

我记得有个做儿童声乐教育的老师朋友聊过:“两岁孩子的声带还是‘玻璃做的’,声带肌肉没发育好,音域窄得像根线,他们能发出的音,基本集中在‘a’‘o’这种开口音上。别说刘欢的歌,能把小星星唱准节奏、咬清字词,都算‘发育超前’了。”

你看视频里那孩子,唱“参北斗”的“参”字时,明显是靠气息往上顶,小脸憋得通红——这不是“天赋”,这是生理限制下的本能模仿。就像小猫看见毛线球会扑,小狗听见哨声会摇尾巴,孩子对“大人觉得厉害的声音”,天生就有模仿欲。只不过这次模仿的对象,碰巧是刘欢,碰巧被拍下来传到了网上。

我们在焦虑什么?是“别人家孩子”,还是“自己没做到”?

视频火了之后,最让我感慨的不是评论里的吹捧,而是那些焦虑到语无伦次的留言:

“我娃两岁就会唱小兔子乖乖,现在三岁还唱不出两句完整的歌,是不是发育落后了?”

“要不要也给我娃报个声乐班?就怕错过‘音乐敏感期’!”

“谁家孩子小时候学音乐了?现在怎么样了?求经验!”……

突然就觉得,这事儿和以前的“3岁识百字”“4岁学编程”简直如出一辙——当一个“低幼龄孩子+高难度技能”的组合出现,我们第一反应不是“哦,孩子模仿能力强”,而是“我的孩子怎么不会?”“我是不是没给他创造机会?”

说到底,我们在焦虑的不是“孩子有没有天赋”,而是“自己是不是个好爸妈”。就像那句老话:“不怕别人家的孩子优秀,就怕别人家的孩子还比你家努力。”可问题是,孩子的成长从来不是一场“比拼赛”,模仿和探索,才是他们该有的“标配”。

你有没有发现,两岁的孩子啥都想模仿?爸爸刮胡子,他抓个塑料片往脸上蹭;妈妈涂口红,他抓支笔往嘴上画;电视里放广告,他咿咿呀呀跟着学词儿。这些模仿没有“目的”,不是为了“比谁学得快”,就是单纯觉得“这个动作/声音好玩”。那个唱好汉歌的小娃娃,可能只是觉得“嘿咻嘿咻”的节奏感很强,像在打鼓,像在跳舞,所以他才一遍遍跟着唱,纯粹是因为“开心”。

真正的音乐启蒙,不是“啃下刘欢的歌”

可能有人会说:“那也要承认这孩子有音乐天赋啊,说不定是下一个刘欢!”

但“天赋”这东西,在童年时期其实很难被准确判断。就像心理学家加德纳说的,“每个孩子都有多元智能,但什么时候显现、怎么显现,因人而异”。一个两岁能跟着音乐拍手的孩子,将来未必会成为音乐家;一个五岁还跑调的娃,说不定以后对旋律有超乎常人的敏感度。

对家长来说,比起“能不能唱高难度歌曲”,更重要的是“孩子喜不喜欢音乐”。真正的音乐启蒙,从来不是逼着孩子练气息、咬字,而是让他们觉得“声音是一件好玩的事”。

比如放音乐时,让孩子跟着摇晃身体;给他个简单的打击乐器,让他随意敲打;带他去公园,听鸟叫、听风声、听树叶沙沙响,告诉他“这些都是大自然的音乐”;甚至你可以和他一起“瞎唱”跑调的歌,把他咯咯笑得满地打滚……这些看起来“无用”的互动,才是音乐启蒙最该有的样子。

就像刘欢在接受采访时说的:“我小时候的音乐课,老师不是教我怎么唱,而是让我听雨滴怎么落在窗户上,听风怎么吹过麦田。孩子首先要学会‘听’,才能学会‘唱’。”

最后想说:别让“神童”标签,偷走孩子的童年

回到那个唱好汉歌的小娃娃。视频底下有人夸他是“百年一遇的音乐神童”,也有人调侃“刘欢后继有人”。但我想,等他长大再看到这段视频,或许只会记得“两岁那年,抱着个小话筒,逗得爸妈哈哈大笑”。

孩子的童年就该是“没意义”的——没意义地模仿,没意义地探索,没意义地犯傻。别用“神童”的标签把他们框住,也别用“别人家的孩子”把自己逼疯。我们该做的,不是盯着孩子能不能“唱刘欢的歌”,而是陪他一起,把生活的每一首歌,都唱得热热闹闹、开开心心。

毕竟,每个孩子心里都有一首歌,那首歌里,没有“高音”“技巧”“天赋”,只有纯粹的快乐——这才是最该被“点赞”的,不是吗?