事情要从一场看似寻常的消费维权说起。前不久,几位来自北京、上海知名法学院的学生突然将苹果公司及其代言人刘欢告上法庭,理由是他们购买的某款苹果产品存在"与宣传不符的质量问题",而作为代言人,刘欢未能尽到合理的审慎义务,要求赔偿并公开道歉。消息一出,不少人唏嘘:"法学生?真敢告啊!"但细想下来,这场看似"蚂蚁撼大树"的诉讼,背后藏着的或许是年轻人对"权责平等"较真的倔强,更是消费者权利意识苏醒的一个缩影。

一、从"粉丝心态"到"法律武器":法学生凭什么"硬刚"巨头?

提到法学生告大公司,很多人第一反应是"多管闲事"。毕竟几千块的电子产品,大不了退货,何必闹上法庭?但这几位学生的逻辑却很清晰:我们学的法律不是书本上的条文,是用来保护每个人的现实权利的。

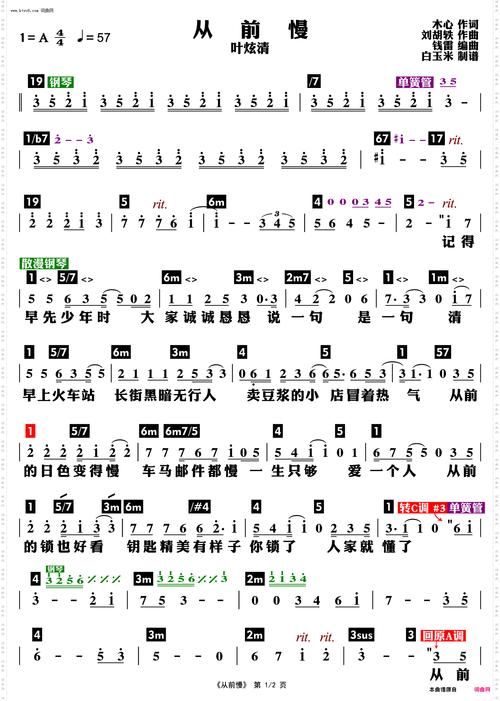

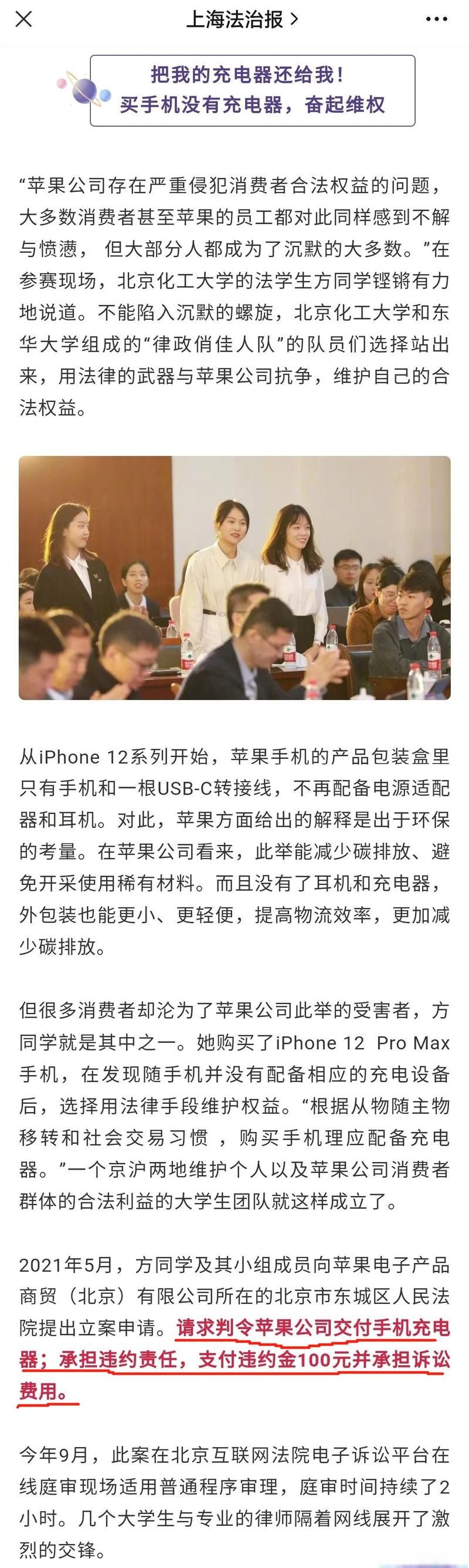

据几位原告透露,他们购买的苹果产品在使用不到半年就出现了屏幕频繁闪烁、电池续航严重缩水的问题,维修时却被告知"属于正常损耗"。翻看产品宣传页,赫然写着"超视网膜XDR显示屏,色彩精准且稳定""全天候续航,满足重度使用需求"——这与他们的实际体验明显不符。"我们学消费者权益保护法时老师讲过,经营者提供的商品或服务存在缺陷,就应当承担民事责任。"其中一位学生说,"这不是为了那几千块钱,是想看看,大公司的'大牌'究竟能不能凌驾于法律之上。"

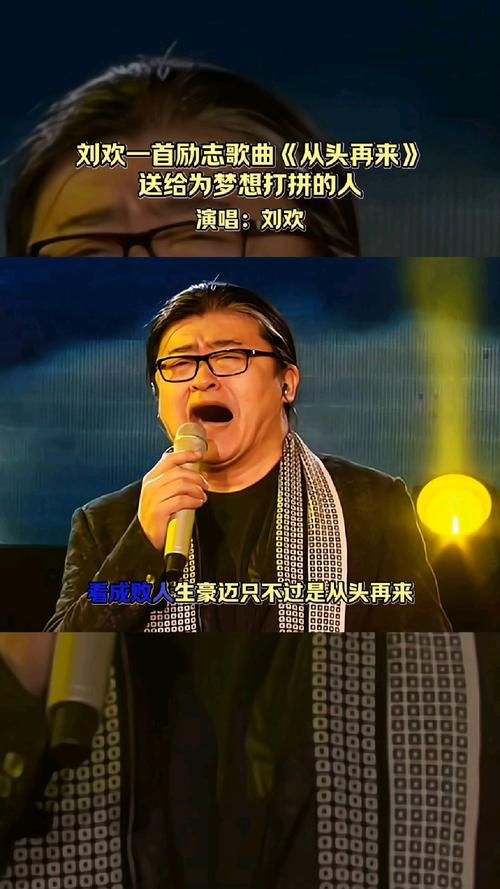

更值得注意的是,他们将矛头指向了代言人刘欢。理由是,作为长期合作的代言人,刘欢在宣传中反复强调产品的"品质卓越",而对可能存在的质量问题未作任何提示,这种"背书"行为让消费者产生了合理信赖。这并非空穴来风,去年新修订的广告法就明确规定,广告代言人在广告中对商品、服务作推荐、证明,应当依据事实,符合本法规定;不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务作推荐、证明。也就是说,代言人不能只"收钱站台",还得对宣传内容负责。

二、"明星代言"的"紧箍咒":刘欢会连带赔偿吗?

说到明星代言翻车,这几年并不少见。从某明星代言的奶粉检出三聚氰胺,到某带货主播的"不粘锅"能用煎鸡蛋,最后大多以品牌方道歉、明星"切割"收场。但真正让代言人承担法律责任的案例,却寥寥无几。为什么?因为普通人维权太难了——举证难、成本高、耗时长,维权成本可能远超赔偿金额。

但这次的主角是法学生。他们不仅熟悉法律程序,还联合了多名受害者共同起诉,分摊了诉讼成本;他们收集了产品宣传页、购买凭证、检测报告(第三方机构认定产品确存在质量缺陷),形成了完整的证据链。更重要的是,他们抓住了核心:民法典中关于"连带责任"的规定——如果产品存在缺陷,生产者、销售者应当承担赔偿责任;如果代言人明知或应知产品存在缺陷仍然推荐、证明,也应当与生产者、销售者承担连带责任。

有律师分析,如果苹果公司被认定产品存在质量问题,刘欢作为长期代言人,如果无法证明自己"在代言前已经充分了解产品情况并确认无质量问题",就很可能需要承担连带责任。这可不是"小事"——按照消费者权益保护法,退一赔三,最低500元;如果明知有质量问题还宣传,可能面临惩罚性赔偿。更重要的是,一旦败诉,这会成为"明星代言风险"的标志性案例,可能重新定义代言人的"责任边界"。

三、苹果们的"傲慢"与普通人的"较真":谁在改变规则?

这场诉讼之所以引发热议,不在于原告"法学生"的身份,而在于它触碰到了一个大问题:当大公司遇到"小消费者"时,究竟是"店大欺客"还是"法大于情"?

回顾苹果公司的维权史,从"降速门"到"电池门",再到近年频发的"售后推诿",不少消费者都遇到过"维权无门"的困境。有人说,苹果的傲慢源于其"品牌光环",觉得"消费者离不开我";有人说,是维权成本太高,让普通人不得不"忍气吞声"。但这次,法学生用自己的专业知识,给了巨头一记"响亮的耳光"——法律不是"摆设",谁侵权,谁就要付出代价。

这种"较真"其实正在改变一些行业规则。前几年,某车企因变速箱问题被集体维权,车主中有律师、工程师,他们用专业知识收集证据、组织诉讼,最终车企不仅退了车款,还赔偿了额外损失;某网红火锅店因"食材不新鲜"被曝光,消费者协会联合食品专家检测,最终商家关门整改......这些案例都在证明:当普通人不再"怕麻烦",愿意拿起法律武器时,大公司的"傲慢"会收敛,市场的"公平"才会回来。

四、写在最后:我们为什么要支持"较真"的法学生?

有人说,法学生起诉苹果刘欢是"蹭热度",是"秀法律知识"。但换个角度看,正是因为有了这些"较真"的人,我们生活中的不合理现象才会越来越少。

你想过吗?如果买到有问题的商品,只能自认倒霉;如果代言人说的话不用负责,那"大牌"背书就是一场骗局;如果大公司永远凌驾于法律之上,那我们每个消费者都可能成为下一个受害者。法学生的行动,不仅是在为自己维权,也是在为所有普通人争取"说话的权利"。

法律不是冰冷的条文,而是保护每个人的铠甲。当我们看到有人为"小权利"较真时,不妨多一份支持——因为今天他们为苹果维权,明天就可能有人为我们自己的权益"挺身而出"。毕竟,一个让"较真者"有尊严、让"侵权者"付出代价的社会,才是值得我们生活的社会。

这场诉讼最终结果如何,我们不得而知。但有一点可以肯定:当法学生敢于向巨头说"不"时,改变的或许不只是几个人的命运,还有整个行业对"责任"与"权利"的敬畏。