那年除夕夜,家家户户的电视机里热闹得很,歌舞炫目,小品逗笑,可当刘欢站在舞台中央,开口唱出“从前的日色变得慢,车马邮件都慢”时,整个客厅突然安静了。他穿着深灰色的西装,没像其他歌手那样穿得五彩斑斓,连舞台背景都极简——只有几缕淡淡的灯光,像月光洒在旧时光的页码上。

很多人后来回忆那晚,都说像被谁轻轻捏了一下心脏。为什么一首歌,能让春晚这个“流量收割机”瞬间变成“回忆放映机”?

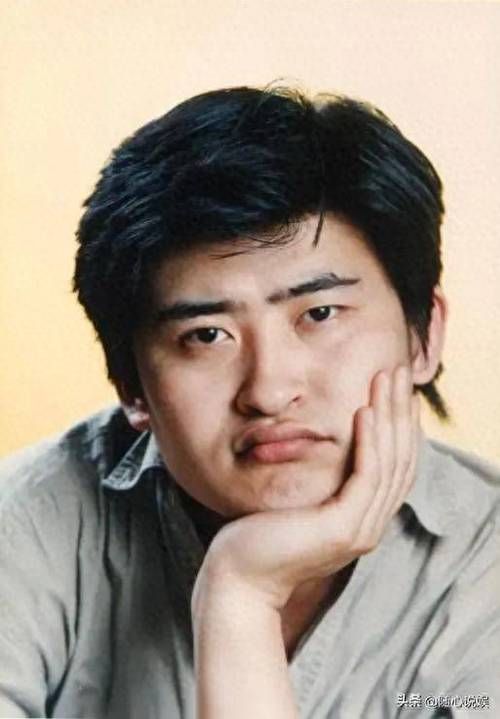

其实刘欢和春晚的缘分,早从“慢”里就埋下了线头。1987年,他第一次登上春晚舞台,唱的是少年壮志不言愁,年轻的声音里带着棱角,像把刚出鞘的刀,把“一路荆棘何所惧”的劲儿直直扎进人心里。那时的他,是“华语乐坛教科书式的人物”,带着学院的严谨,却也透着股不服输的冲劲儿。

28年后的2015年,当他再站上春晚舞台时,眼神里的棱角磨成了温润。头发已染上风霜,声音却比年轻时更醇厚——不是靠技巧堆砌的华丽,是像陈年的酒,把岁月的苦涩和甘甜都揉在了嗓子里。从前慢是陈凯歌为电影道士下山写的插曲,原版旋律淡淡的,可刘欢一开口,就成了“私人订制”的老故事。

你听听那句“一生只够爱一个人”,他没飙高音,也没用华丽的转音,就是平平实实地说,像坐在旧藤椅上的老人,在你耳边念叨年轻时的往事。尾音拖得有点长,能让你想到老式唱片机转动的声音,想到小时候趴在爷爷膝头听故事的温度。那天后台有人说,刘欢唱到“从前的锁也好看,钥匙精美有样子”时,眼角有点湿——他想起自己年轻时,在录音棚里一遍遍打磨歌的日子,那时没有修音软件,一句歌词能录到凌晨,就为了把每个字都唱出“人味儿”。

为什么偏偏是刘欢能唱出“慢”的魂?娱乐圈太快了,今天爆红的明天可能就查无此人,今天拍完的综艺下个月就被遗忘,可刘欢的歌,从弯弯的月亮到好汉歌,再到从前慢,像钉子一样扎在几代人的记忆里。因为他懂,真正的“慢”不是拖沓,是对艺术的较真——当年唱好汉歌,他为了找到“大河向东流”的江湖感,跑去听河南梆子,跟着老艺人学吆喝;后来给甄嬛传唱凤凰于飞,对着古乐谱研究到深夜,就为了把“旧梦依稀”的苍凉唱出层次。

2015年的春晚,多少人都在刷手机抢红包,可刘欢的从前慢一响,人们突然放下了手机。不是歌有多玄乎,是他唱出了大家对“快”的反感——我们习惯了外卖半小时送到,习惯了短视频15秒换一个,习惯了爱情“三天确定关系,三天就冷淡”,可心底总有个声音在问:这样的“快”,到底抓住了什么?

后来有人问刘欢,现在这个时代,还值不值得为“慢”花时间?他说:“你种过树吗?树得慢慢长,开花结果急不来。艺术也一样,得像熬汤,火到了,味儿才出来。”这话听着朴素,可放在现在这个“流量为王”的娱乐圈,简直像个“异类”——别人都在追热点,他却守着“慢”的炉子,一守就是几十年。

你看现在,多少歌火了三个月就销声匿迹,可刘欢的歌,30年后听依然能掉眼泪。不是他运气好,是他把“慢”活成了“快”的反义词——快的是名利,慢的是心意;快的是热点,慢的是作品。

所以2015年那晚,刘欢的从前慢为什么能戳中人心?大概因为他没在“表演”,他在“分享”——分享一个老艺人对待岁月的敬畏,分享一份对浮躁世界的抵抗,更告诉我们:在这个什么都快的年代,愿我们都能找到自己的“慢节奏”,把一件事做到底,把一个人爱到底,就像歌里唱的“一生只够爱一个人”。

你说,这算不算刘欢留给我们最珍贵的“春晚礼物”?