你有没有过这样的瞬间?当电视里响起乌云遇皎月里任嘉伦唱的“无愧于心时,自会与君逢”,那略带沙哑却透着韧劲的嗓音,总能让你瞬间代入剧中狄仁杰的纠结与坚定;而当好汉歌前奏一响,“大河向东流哇……”刘欢那股扑面而来的、裹挟着黄土高原的风与江湖气的声音,又能让你跟着吼出声来,仿佛下一秒就要举起酒碗。

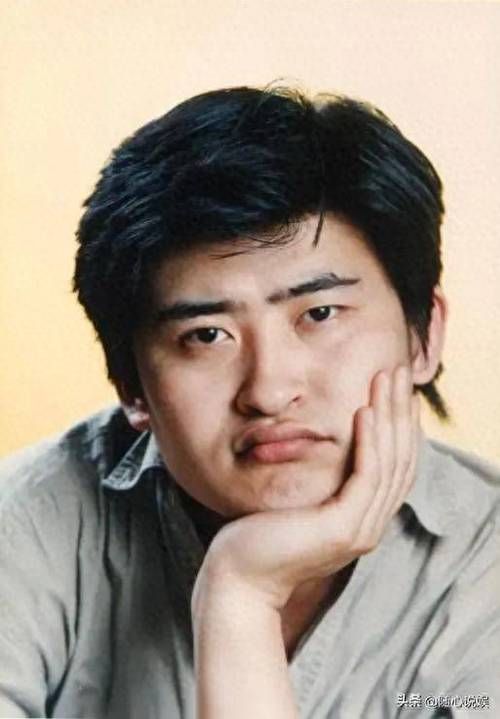

一个是连爆多部剧集的“剧抛脸”演员,却在OST(影视原声带)圈悄悄站稳脚跟,被网友喊出“唱OST比原唱还有代入感”;另一个是华语乐坛当之无愧的“常青树”,从1987年第一届青年歌手电视大奖赛一举拿下专业组通俗唱法金奖开始,他的名字就成了“殿堂级”的代名词,是无数音乐人的偶像,也是综艺节目里“评委席的老大哥”。

这两个看似八竿子打不着的人,一个是85后中生代演员的代表,一个是60年代音乐圈的“活化石”,他们的名字突然被放在一起,好像总有些“跨时空的奇妙”。但你仔细品品,或许会发现,这两条看似平行线的音乐轨迹,藏着比“唱歌”本身更值得琢磨的东西。

刘欢:黄河里的水,骨子里的“大”

聊华语乐坛,刘欢绕不开。他的“大”,从来不只是唱功上的高音能穿透云霄,也不是获奖拿到手软的履历,而是对音乐的“敬畏”与“纯粹”。

1987年,他还是中央音乐学院的老师,却在青歌赛上一口气拿下金奖,唱的是绿叶对根的情意。那首歌后来火遍全国,但更多人记住的,是他对音乐处理的方式——没有花哨的技巧,却能把“爱与感恩”唱得像黄河里的水,浑厚、绵长,带着直击人心的力量。后来唱弯弯的月亮,他用哀而不伤的娓娓道来,把南方水乡的婉约与乡愁揉进了旋律;唱好汉歌,他又瞬间切换成豪迈的“大江东去”,把108个好汉的肝胆照唱成了国民记忆。

有人说刘欢“高冷”,不常上综艺,也不炒作,但你翻翻他的采访,他聊的最多的永远是“音乐本身”。比如当年唱好汉歌,他坚持加入河北梆子的元素,就是要“让这曲子有股子中国的土气,能扎进人的耳朵里”;即使是后来在歌手上帮那英排练,他也是一句一句抠细节,连气息的连贯性都要反复打磨。

这种“大”,是格局。他从不把自己局限在“流行歌手”的框里,而是把民歌、戏曲、美声甚至爵士都融进自己的音乐里,成了别人眼中文理通融的“音乐学霸”。更难得的是,当了导师,他从不吝啬提携新人,比如后来爆火的韩红、羽泉,都曾在他的指导下成长。对他来说,音乐不是个人秀场,而是一条奔流不息的河,他要做的,是让这河里的水越来越清,越来越活。

任嘉伦:戏里戏外的“犟”,把歌当戏唱

如果说刘欢的音乐是“站在山顶看风景”,那任嘉伦的音乐,更像是“蹲在泥土里长根”。

他是从默默无闻的乒乓球选手转行做演员,从龙套一步步熬到主角,靠的是“戏比天大”的拼劲儿。拍锦衣之下时,吊威亚摔到膝盖积水,拍天乩之白蛇传说时,被钢丝勒出一道道血印子,这些他都很少提,但每当自己的OST播出,他却像个第一次唱歌的新人一样,紧张得反复听“哪里没唱好”。

他的OST为什么总能“火”?有人说“因为他是男主角,观众听歌时想起他的戏”,但仔细听你会发现,他的歌从来不是“为唱而唱”。比如无愧于心,他唱的不是简单的情歌,而是狄仁杰“不问黑白,只问是非”的执拗;凤囚凰里,他把容止“隐忍深情”的复杂,揉进了每一个气声和转音里;不染里,那句“当世界只剩你和我”,更是把白子画和花千骨的宿命感唱得人心里发颤。

有人问他:“你又不是科班出身的歌手,总担心唱不好吧?”他却回答:“我不怕唱不好,就怕唱不出角色心里的东西。对我来说,歌是戏的延伸,每一句词里,都有这个人物的魂。”

这种“犟”,是把演员的“体验式表演”带进了唱歌里。他不比音域,不炫技巧,甚至有人说他的嗓音“普通”,但就是这种“带着故事的普通”,反而让观众听得进去、听得懂。就像他在采访里说的:“我不是想当歌手,我只是想让角色再‘活’一点,哪怕只有几句歌词。”

从“殿堂级”到“拼命郎”,音乐这条路最缺的从来不是天赋

你可能要说,刘欢是百年一遇的音乐天才,任嘉伦则是靠着演员身份“蹭热度”,这两者怎么放一起比?但认真想想,他们身上最像的,恰恰是“对音乐的那股较真劲儿”。

刘欢的“较真”,是对艺术的极致追求,一个音准、一句咬字,都能琢磨好几天;任嘉伦的“较真”,是对角色的负责,哪怕只是一句OST,也要让听众感受到人物的温度。他们或许起点不同、路径不同,但音乐对他们来说,从来不是“副业”或“工具”,而是一种“表达”——刘欢用音乐表达对艺术的思考,任嘉伦用音乐表达对角色的理解。

更重要的是,他们都打破了“圈内默认的规则”。在那个“流量至上”的年代,刘欢几十年如一日坚持“用作品说话”,从不靠炒作博眼球;在演员纷纷“捞快钱”转行歌手的当下,任嘉伦也没把OST当成“吸粉利器”,而是踏踏实实琢磨“怎么把人物唱活”。这种“不随波逐流”的清醒,恰恰是当下娱乐圈最稀缺的。

其实仔细想想,音乐这条路最缺的从来不是天赋。从邓丽君到周杰伦,从李谷一到毛阿敏,每一个能在华语乐坛留下名字的人,身上都少不了这两种东西:对音乐的敬畏之心,和“死磕到底”的韧劲。刘欢有,任嘉伦也有,只是前者站在了“高山之巅”,后者还在“摸爬滚打”,但他们都在用自己的方式,让音乐这条河,因为有了不同的支流,而变得更加宽阔。

所以下次再听到任嘉伦的OST,别急着说“又是 actor-singer”,不妨静下心来听听他声音里的故事;再看到刘欢在屏幕里一语不发,也别觉得他“高冷”,想想他为我们留下的那些一开口就能记住一辈子的旋律。说到底,无论是殿堂级的“活化石”,还是努力生长的“拼命郎”,音乐这条路,从来只有“用心”和“不用心”的差别,没有“演员”和“歌手”的界限。毕竟,能让耳朵一亮的,从来不是头衔,而是那颗装着歌、装着听众的心。