2014年夏天,中国好声音第三季的录制后台,有工作人员撞见刘欢蹲在乐谱架前,用铅笔给学员批改编曲——稿纸边缘卷着毛边,笔迹密密麻麻,连某个和弦的过渡都标了“这里气口要留足,不然唱着憋得慌”。谁也想不到,这个在综艺里笑嘻嘻说“来,试一下”的男人,正站在他公开演艺生涯的转折点上。那一年,他48岁,距离上出专辑已过去7年,距离他宣称“减少公开演出”还有2年,可偏偏就在那段被流量综艺裹挟的日子里,他却活成了娱乐圈里最“不合时宜”的清醒派。

一、转椅上的“老学究”:当导师不拼人设,拼的是对音乐的较真

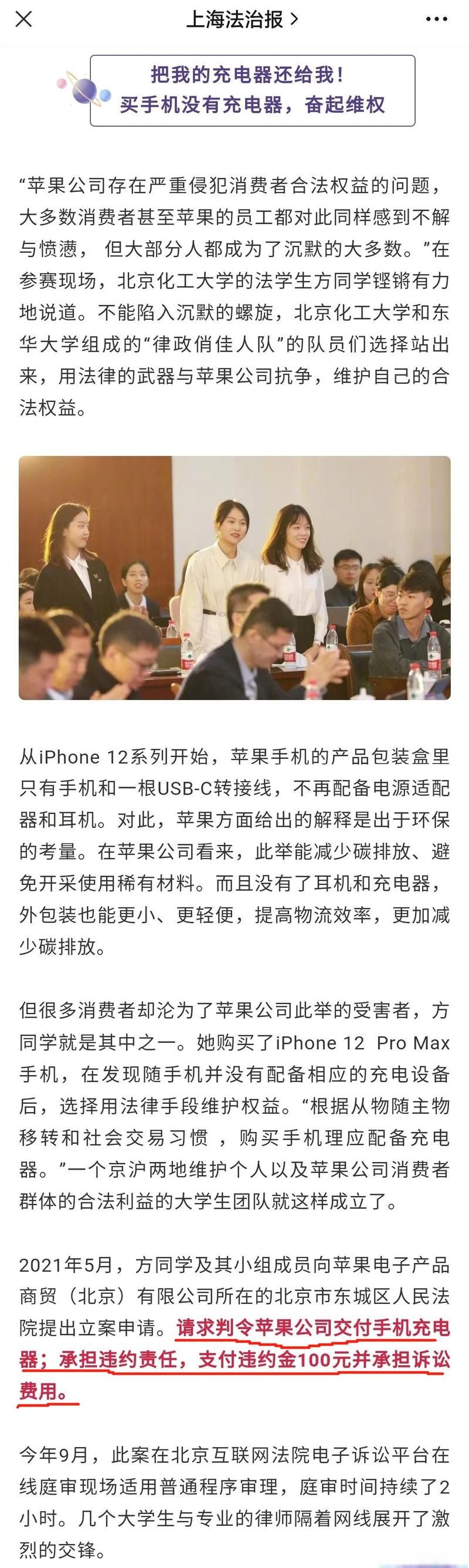

那会儿的好声音正火到不行,收视率动破3%,导师席上的明星不是比谁嗓门大,就是比谁梗多。刘欢一上台,观众还等着他来几句“那年我”的经典语录,结果他倒好,抱着一本厚厚的世界音乐史,第一堂课就讲“蓝调里的微分音”——“你们听这个降三级音,像不像人在哭的时候,音调突然往下一沉?感情不是喊出来的,是这些‘小细节’堆出来的。”

有回学员唱尘缘,原版是吴涤清的缠绵,非要改成摇滚。刘欢没急着按按钮,反问:“你觉得‘多少离别恨’这句,用嘶吼吼得‘恨’吗?恨不是吼出来的,是攥紧拳头指节发白的时候,从嗓子眼里挤出来的那种涩。”导播切给后台镜头,那学员眼睛都直了,后来在采访里说:“我以为导师就是给掌声的,结果刘欢老师像音乐系的教授,把我的骨头都敲了一遍。”

最绝的是选人。别人都在抢“高音vocal”“黑马素人”,他偏偏挑了个唱民谣的男生,就因为对方在盲选时,把南山南里“他明白,他珍爱”的“珍”字,处理成了一声轻微的叹息。“这声叹息,比任何技巧都难得。”后来这男生没走到但刘欢在总结时说:“我们找的不是歌手,是能让人听了心里‘咯噔’一下的故事。”

二、聚光灯外的“隐士”:他早看透了综艺的浮躁,却还是来了

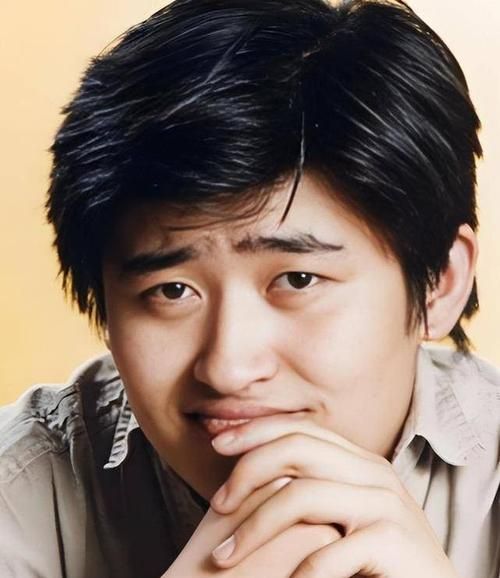

很多人问:刘欢这种“音乐活化石”,干嘛跑综艺掺和?要知道,他早在2000年就推掉过不少通告,理由是“我不想让别人记住我的脸,我想让他们记住我的歌”。2014年接好声音,据说是节目组磨了他半年,他才松口,条件只有一个:“别让我煽情,别让我搞竞争,我就是来给孩子们说点实在的。”

果不其然,别的导师组都在炒作“抢学员”“battle”,刘欢组安静得像自习室。他从不跟学员套近乎,录到半夜就让人把盒饭端到琴边,一边吃一边听小样,遇到走音的地方,直接暂停:“这里你气息漂了,再来一遍,这次我陪你练。”有次学员抱怨“改编太难了”,他没批评,反而讲起自己1987年写少年壮志不言愁的事:“那时候我在录音棚待了七天,改了23遍编曲,就因为副歌少了一个弦乐声部。你觉得难,是因为你想把歌‘唱对’,不是‘唱活’。”

后台工作人员说,刘欢从不化妆师过来弄发型,总穿着磨旧的皮夹克,帽檐压得低低的,除了录节目,就是待在休息室听黑胶唱片。有次一个新人歌手找他签名,他摆摆手:“我签了你也不认识,不如回去多听听罗大佑的童年,看看人家怎么用三个和弦写出一个时代。”

三、清醒不是“不玩了”,是知道什么时候该“慢慢来”

2014年的娱乐圈,早就不是“酒香不怕巷子深”的年代。真人秀拼收视,歌手拼热搜,连发歌都要靠“话题营销”带一波。可刘欢偏要反着来:那年好声音结束后,有节目组请他做评委秀,他拒绝了;有人找他代言潮流服饰,他笑着说“我这肚子穿不下”;甚至有粉丝催他发新歌,他在微博上写:“歌是酿出来的,不是赶出来的,你们再等等,等我把这几首老歌的谱子整理好。”

后来他在一次采访里坦白:“我48岁了,嗓子不如20多年前,但我比任何时候都懂音乐是什么。现在太多人想一夜成名,却忘了音乐最本真的东西——能不能让人觉得‘被听见’,而不是‘被看到’。”这话听着像鸡汤,可在当年那个“流量为王”的环境里,简直像一盆冷水浇在火上——是啊,当大家都忙着抢镜时,那个默默蹲在地上改谱子的人,才最知道自己要什么。

如今回头看,2014年的刘欢,像站在喧嚣十字路口的摆渡人:一边是综艺时代的洪流,裹挟着所有人往前跑;一边是他坚守的音乐小岛,缓慢却坚定。他没有“收山”,只是选择了更内敛的方式继续“发声”——后来他开了线上音乐课,带着学员去世界各地采风,甚至把珍藏的黑胶唱片分享给年轻人。他说:“所谓清醒,不是远离舞台,是知道舞台永远在那里,而你要做的,永远是把歌先唱给自己听。”

所以啊,2014年的刘欢,哪是什么“过气导师”,他分明是用自己的方式告诉所有人:在浮躁的世界里,总有人愿意为“真实”多等一等,为“热爱”慢一点——而这,才是娱乐圈里最稀缺的“爆款”。