要说华语乐坛谁的名字,能让00后和60后同时竖起耳朵,刘欢绝对排得上号。有人叫他“刘老师”,有人喊他“活化石”,甚至年轻人说“这是我爸那辈的顶流”。但“刘欢”这两个字,从来不是简单的“老歌手”能概括的——这些称呼背后,藏着近40年来华语音乐的变迁,更藏着一个男人对音乐的偏执与温柔。

“刘老师”:从舞台导师到行业“定海神针”,他敢说真话更敢挺新人

第一次被叫“刘老师”,是1995年央视青年歌手电视大奖赛上。作为评委,他从不敷衍:选手唱法飘,他直言“技巧是工具,但别忘了音乐的根本是情感”;有年轻人沉迷炫技,他放下话筒说“你嗓子是乐器,不是喇叭”。当时有人嫌他“太严”,可后来参赛的歌手都说:“刘老师骂我,是因为他把我当真正的音乐人。”

这股“较真”劲儿,一直延续了30年。2013年中国好声音当导师,别的导师抢人时聊梦想、聊故事,他只聊音乐:“你这音准有问题,但情感有力量,我教你怎么把缺点变成特色。”学员张玮记得,比赛时他嗓子哑了,刘欢直接把自己的润喉剂递过去,私下还教他“唱歌前少喝冰水,用气息支撑声音比吼更有力量”。

后来他做声入人心,48岁的他跟着00后唱音乐剧,一句中文一句英文纠正发音,连休息时都在帮二重唱选手搭和声。有人说“刘老师太累了”,他笑着说:“我看到这些年轻人,就像看到年轻时的自己——有人愿意为音乐较真,这行业就有希望。”如今,“刘老师”这个称呼早超越了“评委”“导师”,成了乐坛人对“专业”和“善意”的双重认可。

“活化石”:他唱过改革开放的青春,也守住了华语音乐的底线

1988年,25岁的刘欢在央视春晚唱了少年壮志不言愁。那时中国刚进入改革开放十年,年轻人眼里有光、心里有火,他用“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”唱出了一代人的热血。第二年,他为电视剧便衣警察唱的主题曲火遍大江南北,大街小巷的录音机里循环的都是他的声音——那是中国流行音乐从“红歌”向“流行”过渡的缩影。

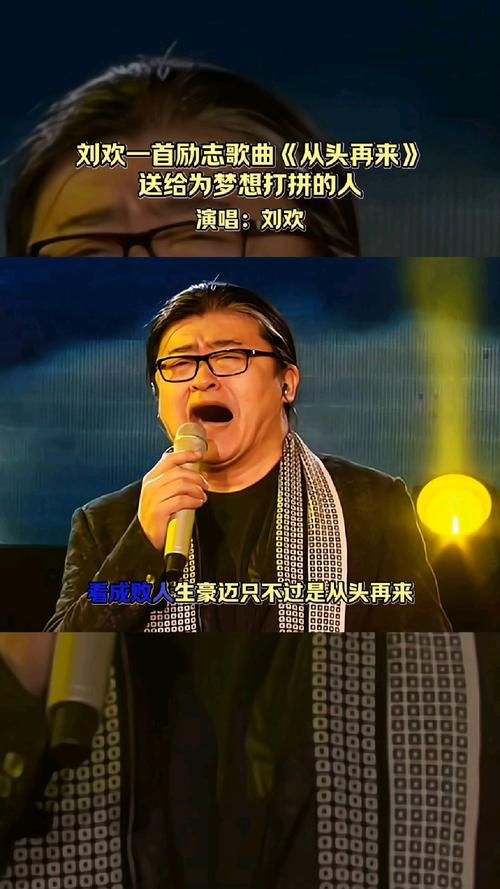

90年代是华语乐坛的“神仙打架”时代:刘德华、张学友、王菲各领风骚,刘欢却走了条不一样的路。别人忙着发片、上综艺,他扎进高校研究音乐理论,甚至拒绝了天价商演:“音乐不能只为了赚钱,得留下点真正的东西。”1997年,他为水浒传唱的好汉歌,用河南坠子的把式和现代摇滚结合,既传统又时髦,直到现在还是KTV必点神曲;2008年北京奥运会,他站在鸟巢用中文和英文合唱我和你,全世界都听到了中国的温柔——这位“活化石”,从不是活在过去的“老古董”,而是用音乐记录着每个时代的中国故事。

“实力派没商量”:他的嗓子是“奢侈品”,但更牛的是他对音乐的“较真”

说起刘欢的嗓子,乐坛人只用一个字形容:绝。四组高音C轻松驾驭,低声线又有红酒般的醇厚,明明是通俗唱法,却能唱出美声的厚重,歌剧的细腻。但比嗓子更绝的,是他把“嗓子”变成“音乐”的能力。

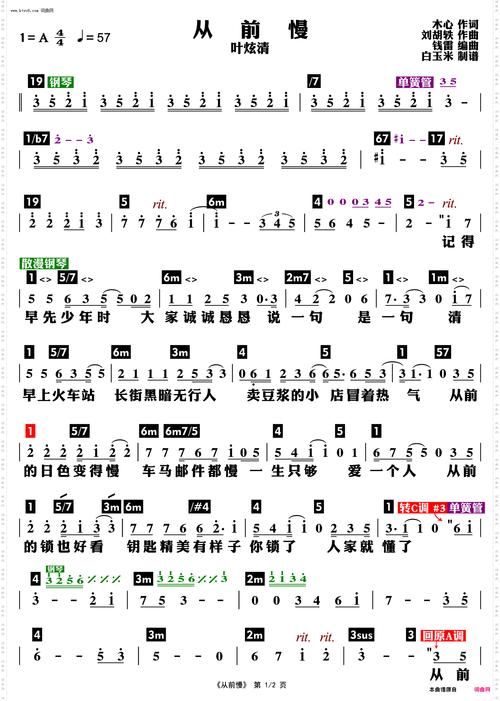

1990年,他唱弯弯的月亮,没有炫技,就是用最温柔的声线唱出对故乡的眷恋,成了无数游子的“乡愁曲”;2019年歌手舞台,60岁的他唱从前慢,沙哑的嗓音里全是岁月感,歌词“从前的日色变得慢,车马邮件都慢”,唱得台下一片泪光。网友评论:“这不是唱歌,是把人生唱进了旋律里。”

有人问他“嗓子保养的秘诀”,他笑着说:“哪有什么秘诀,就是不糟蹋。”他从不飙高音炫技,拒绝用口水歌消耗观众耳朵,甚至连商演都要先看剧本:“我唱的歌,得对得起自己的耳朵,也得对得起听歌的人。”这种“惜字如金”式的较真,让“刘欢”两个字成了“好音乐”的代名词。

副业比主业“火”?他却说:“我唱歌,不是为了当明星”

除了歌手、导师,刘欢还是大学教授——中央音乐学院的音乐系导师,带的学生如今都成了乐坛中坚;他研究世界音乐,把非洲鼓、拉丁节奏融入中国风;他还演过电影北京人在纽约,把王启明的挣扎与无奈唱进了灵魂深处。

但这些“副业”从没影响他唱歌。有人问他“为什么这么拼”,他摆摆手:“我不是什么明星,就是个唱歌的。明星是短暂的,但音乐是长的。”他甚至拒绝上综艺,不是为了“清高”,而是“怕没时间练歌”:“我写歌要琢磨半年,录音时一句一句抠,这种慢功夫,在快餐式的综艺里活不下去。”

如今,60岁的刘欢依然在开演唱会,唱到高音时照样稳如CD。有人劝他“别这么拼了”,他笑着说:“只要还有人愿意听,我就会一直唱下去。因为音乐,是我这辈子做过最对的事。”

写在最后:为什么我们总称他为“刘欢”?

因为他不只是一个歌手,是华语乐坛的“定海神针”——当流行音乐被流量裹挟时,他用实力证明“好音乐永远有观众”;当评委被质疑“只看人气”时,他用专业告诉“尊重音乐就是尊重观众”;当年轻人迷茫于“快速成名”时,他用半辈子坚守“音乐这条路,没有捷径”。

下次再听到“刘欢”这个名字,别只记得好汉歌的豪迈,或我和你的温柔。要知道,这个被称作“老师”“活化石”的男人,用近40年的时间告诉我们:真正的“顶流”,从来不是流量和名气,而是用一辈子做好一件事,让时间为你说话。

这,就是我们为什么称他为“刘欢”。