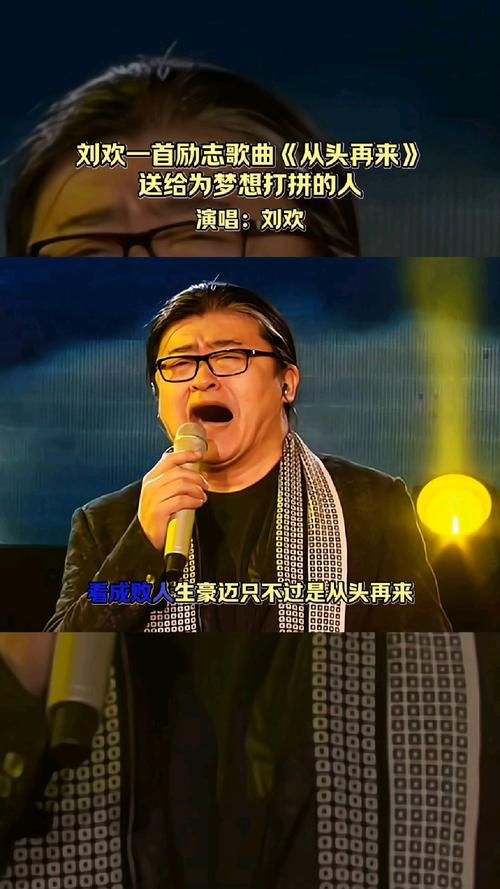

你有没有过这样的瞬间?在旧书柜的夹层翻出一张泛黄的演唱会门票,在短视频的偶然推送里瞥到一张熟悉的老照片,或者在某个加班的深夜,电台里突然传来好汉歌的前奏——你的眼睛会突然聚焦,手指会不自觉地点开放大,然后嘴角慢慢上扬:原来是刘欢的海报啊。

那些海报或许贴在90年代的大学宿舍墙上,或许印在2000年的CD封套上,或许只是当年音像店橱窗里的一角,却像一把钥匙,“咔哒”一声,打开了记忆的闸门。我们盯着海报里的人——刘欢,总穿着宽大的衬衫,头发有些凌乱,眼睛却亮得像藏着星星,嘴角永远带着一点“我懂音乐”的笃定笑意。但你知道吗?我们盯着的,从来不只是他本人,更是海报背后,那些被音乐串联起来的、属于“我们”的时光。

1. 海报上的人:从“音乐教父”到“邻家大叔”,岁月给的从来不是皱纹,是故事

第一次见刘欢的海报,大概是1990年北京亚运会吧?那时候的他刚三十出头,站在海报中央,白色衬衫领口敞着,一手扶着话筒,一手自然垂在身侧。背景是天安门城楼的红墙,金色的阳光洒在他脸上,眼神里没有后来的圆滑,只有纯粹的“想唱歌”。那时候的我们,或许还在小学课堂里背课文,“亚洲风,亚洲风,讯传万里齐欢腾”的歌词还不会唱,但海报上那个充满力量的男人,好像把“中国音乐”四个字,刻在了我们心里。

后来是好汉歌时期的海报。1998年水浒传热播,刘欢唱着“大河向东流”,海报上他穿着黑色夹克,头发向后梳得一丝不苟,眉头微蹙,好像梁山好汉的豪情都融进了他的歌声里。那时候的爸爸会跟着哼,偷偷把海报贴在客厅沙发后面,说“这唱歌的,比电视里还带劲”。

再后来是甄嬛传的“凤凰于飞”,海报上的他留着背头,穿深色中山装,眼神里多了几分沧桑。那时候的我们刚上大学,宿舍里循环着“旧梦依稀,往事迷离”,看着海报里沉稳的他,突然懂了“音乐是有故事的”。

直到现在,他在中国好声音的海报上,坐在旋转椅上,戴着一副黑框眼镜,手里还攥着一个保温杯——当年的“热血青年”成了“保温杯大叔”,但只要他开口唱“你是我心内的一首歌”,我们还是会跟着晃脑袋,好像又回到了那个没有智能手机,却为了一首歌跑遍音像店的年代。

你看,海报上的人,从来不是一成不变的“明星符号”。他跟着岁月一起变老,从“遥远的大神”变成了“熟悉的老朋友”。我们记住的,不是他几岁离婚、几 bald,而是他在不同时期,用音乐给我们留下的那些“刚好需要”的瞬间——青春期的热血,成年后的共鸣,中年的释然,好像他都懂。

2. 海报里藏的,从来不是刘欢,是“我们的青春”

去年在旧货市场,看到一个摊位卖老海报,其中一张就是刘欢1992年专辑梦中祈祷的封面。斑驳的油墨,卷边的纸张,摊主笑着说:“这可是我当年追姑娘的‘秘密武器’,贴在她床头,结果人家嫁给了喜欢这首歌的邻居。”

这句话突然戳中了我。想起大学时,闺蜜的桌子上也贴着一张刘欢的海报,那是她参加校园歌手大赛前贴的,说“看着刘欢的眼神,就不敢唱砸”。比赛那天她唱的千万次的问,明明紧张得手都在抖,却因为海报里的那个“眼神”,拿了一等奖。

还有老家楼下音像店的王叔,他店铺的玻璃上,永远贴着刘欢最新的海报。小时候我们这些孩子总趴在玻璃上看,王叔就会笑:“想听刘欢的歌?叔给你放弯弯的月亮。”然后他从旧录音机里摸出磁带,磁带侧面贴着他自己手写的小纸条:“刘欢亲笔,无价。”现在王叔的店关了,但每次路过,好像还能看到玻璃上那张海报,和他那台永远转着的录音机。

刘欢的海报,哪里只是一张纸?它更像是一张“集体照片”,照下了爸爸的青春、我们的青春,甚至下一代可能听不懂的青春。它是青春的“背景板”——考试前看一眼,好像就有了底气;失恋时看一眼,好像有人懂你的“千万次的问”;工作加班到深夜,电台里突然传来他的歌,海报里的样子和歌里的温柔重叠,突然就觉得“日子还能撑下去”。

就像有人说:“刘欢的海报,是几代人的‘音乐救心丸’。”我们看着他,从来不是崇拜一个“遥不可及的歌者”,而是在确认:那些被音乐照亮的日子,从未离开。

3. 为什么到现在,我们还是“舍不得”刘欢的海报?

前几天在后台收到一条粉丝留言:“刘欢的海报,我搬家搬了三次都带着,现在贴在新家书房,累了就看一眼,好像他还在对我说:‘慢慢来,音乐和时间会说话。’”

突然想到,现在的娱乐圈,那么多“流量海报”,每年换几十个“顶流”,可为什么刘欢的海报,却能贴三十年?大概是因为他的“真实”,不是人设的真实,是“把歌唱进心里”的真实。

你看他的海报,很少刻意凹造型,要么是唱歌时闭眼的投入,要么是思考时微皱的眉头,要么是笑起来眼角的细纹——没有精致的滤镜,没有刻意的摆拍,就是一个“想唱歌、会唱歌”的人。这种真实,在现在的“人设时代”里,反而成了“奢侈品”。

更重要的是,他的歌永远“有分量”。不是情情爱爱的口水歌,不是靠节奏洗脑的神曲,而是“一片冰心在玉壶”的作品——少年壮志不言愁是家国情怀,好汉歌是江湖豪情,从头再来是人生韧劲,甄嬛传是古典雅韵。他的海报上的人,从来不只是“好看”,更是“有灵魂”——他用音乐告诉我们:好的作品,要经得起时间的打磨;好的歌手,要经得起人心的考验。

所以,我们舍不得他的海报,舍不得的不是“过去的自己”,而是那个相信“音乐有力量”“岁月有温度”的自己。就像刘欢在一次采访里说的:“我唱歌,不是为了成为谁的偶像,只是想让每个听歌的人,觉得‘这歌,说的就是我’。”

最后想说:刘欢海报里的人,是你,是我,是每一个被生活磨过却依然热爱的人

前几天整理手机相册,翻到2014年去北京旅游的照片,在天安门前拍了一张,背景里有个穿着红衣服的游客,举着一张刘欢的老海报,对着镜头笑得特别灿烂。那时候的我还觉得“好土”,现在再看,鼻子突然一酸——原来我们每个人,都曾是“刘欢海报里的人”。

我们或许没有他那样的歌喉,没有他那样的成就,但我们都在自己的“人生舞台”上,唱着属于自己的歌。高考时的“少年壮志不言愁”,刚工作时的“从头再来”,遇到困难时的“千万次的问”……那些被刘欢的歌陪伴的瞬间,那些因为他的海报而获得力量的瞬间,都让我们活成了“有故事的人”。

所以,下次再看到刘欢的海报,别急着划走。多看两眼吧——你看他眼角的细纹,像不像你加班时熬的黑眼圈?他嘴角的上扬,像不像你拿到工资时的笑?他眼神里的笃定,像不像你给孩子讲题时的认真?

刘欢海报里的人,从来不只是刘欢。是你我这样的普通人,是被生活磨过却依然热爱生活的人,是相信“音乐能治愈”“岁月能回甘”的人。

而那张泛黄的海报,就是我们的“时光机”——载着我们,回到最初的自己,也带着我们,走向更远的未来。

你说,是不是?