说起来,“人在青山在”这五个字,一出口就带着股子劲儿——像是从老山深处飘来的战地歌声,又似岁月长河里磨不灭的烟火气。可你知道吗?这歌的简谱,可能正躺在某位80后音乐老师的旧铁皮盒里,夹在泛黄的同一首歌歌谱间;说不定你小学音乐课本的扉页,还用铅笔笨拙地抄过几行“1 2 3 5 6”的旋律。而提起这歌,刘欢和韦唯的名字总是绕不开,一个如洪钟大吕,一个似清泉石上流,偏偏就在这“青山”里,撞出了一代人的青春回响。

先聊聊这歌本身。“人在青山在”不是什么后来的神曲,却是个“时代刻度标”。上世纪90年代初,刚从亚洲雄风的激昂里缓过神来的乐坛,突然被一股“家国情怀的热流”席卷。那时候的春晚,还愿意给真正有筋骨的歌留位置——1992年春晚,刘欢和韦唯合唱的人在青山在,隔着屏幕都闻得到硝烟味儿,又品得出泥土香。歌词没那么多弯弯绕,“炊烟在青山飘荡,歌声在云端回响”,简单得像村口老槐树下的聊天,可调子一扬,就成了刻进DNA的记忆。后来才知道,这歌的创作背景藏着股子“倔强”:是为老山自卫反击战专题片写的,作曲许镜清(西游记作曲)说,“就想写歌儿不怕苦,人还在,山就在,希望就在”。

可为什么偏偏是刘欢和韦唯?这俩人凑一块儿,简直就是“华语乐坛的黄金互补”。刘欢那时候,刚凭少年壮志不言愁火了没几年,嗓子浑厚得像大提琴,唱“青山在”时,每个字都带着金石之音,像钉子一样敲进心里——你听那句“只要青山在,不怕没柴烧”,哪是唱歌?分明是把背上的柴火往地上一跺,跟生活说“我还能扛”。韦呢?跟刘欢站一起,就像高山旁的溪流,清亮中带着韧劲儿。亚洲雄雄风唱出了中国的高度,到了人在青山在,她把“家”唱进了每个人的心窝里,高音处不尖锐,低吟时不绵软,刚好把刘欢的“硬”包裹成“暖”。后来两人都聊过这合作:刘欢说“韦唯的声音像给旋律织了层纱,再硬的词也能软着陆”,韦唯笑“我跟着他唱,自己都觉得底气足”。

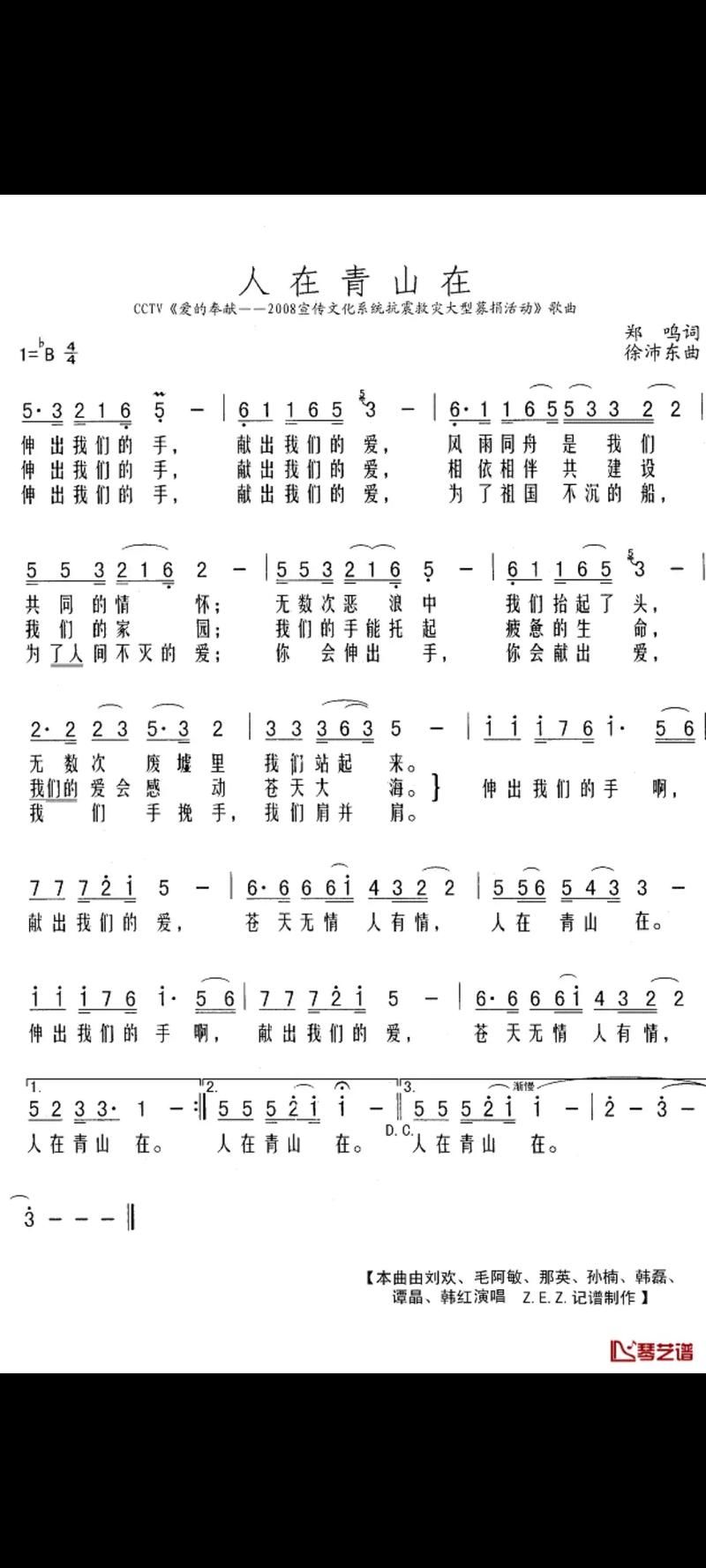

再说说那“简谱”。现在的年轻人可能觉得,简谱不就是1234567?可搁在那个年代,简谱是普通人接近音乐的“唯一钥匙”。我老家邻居叔叔,当年在工厂宣传队,为了学人在青山在,把简谱抄在香烟盒背面,休息时就躲在角落用铅笔打着拍子。“前奏的‘5 6 1 2’,总唱不准,急得我直挠头。”现在手机一点就能听原声,他却总觉得“少了点什么”——少了当年对着简谱“死磕”的专注,少了几个人凑在一起“你拉我唱”的热闹。音乐老师王姐更绝,她说:“我1995年当老师,全班45个学生,43本简谱里夹着人在青山在,有的孩子还在音符旁边画了朵小黄花。”这哪里是简谱?分明是那个年代最朴素的音乐信仰,是“想唱歌,就得先学会认这些小蝌蚪”的认真。

你说这歌为什么能火?现在回头看,哪有什么“玄学”,不过是唱到了人心里。那时候刚改革开放没多久,日子好起来了,可“艰苦奋斗”的劲儿还没散,歌词里“不怕风吹雨打,不怕山高路险”,不正是普通人日复一日的写照吗?刘欢的“担当感”+韦唯的“亲切感”,配着接地气的简谱,谁能不跟着唱?后来人在青山在成了各种晚会的“常客”,抗洪救灾时唱过,乡村振兴时唱过,连学校运动会开幕式,都能听到孩子们清脆的合唱——这歌早不是一首歌了,是个“精神符号”,是“人还在,希望就还在”的活教材。

前阵子刷到个视频,一位援藏医生在雪山脚下直播,手机里突然放出人在青山在,镜头前的他和当地乡亲跟着哼哼,眼眶都红了。底下评论有人说:“刘欢老师的声音,一听就想到小时候跟着爷爷听收音机的夏天。”有人说:“韦唯的高音,现在听还起鸡皮疙瘩,那是我们这代人的‘青春BGM’啊。”

其实啊,好的作品从不需要“流量密码”。就像那本泛黄的简谱,不需要精美排版,却能让几十年后的人,依然对着“1 2 3 5 6”的旋律红了眼眶——因为里面藏着的,是“人在青山在”的踏实,是刘欢韦唯用嗓子捂热的岁月,是我们每个人心里,那座永远“在”的青山。这大概就是音乐最神奇的地方:它会老,可只要有人想起,它就永远年轻着,像青山里的歌谣,一代代,唱下去。