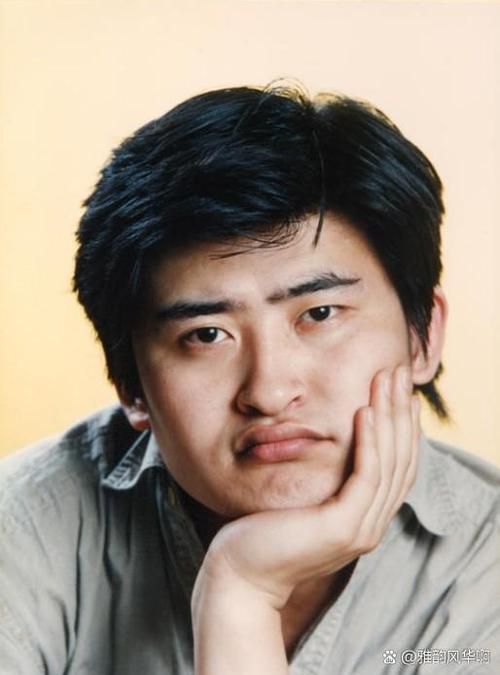

记得乡村爱情11里,刘大脑袋那个堂弟刘能第一次露脸,弹着吉他唱起从头再来时,观众席里多少人的表情是“这声音怎么这么熟悉?”没错,那醇厚深沉的嗓音,分明是歌坛教父刘欢啊!当这位常年活跃在“中国好声音”导师席、以好汉歌震撼时代的艺术家,突然出现在象牙山这个充满泥土芬芳和鸡毛蒜皮的喜剧舞台,这“跨界混搭”的化学反应,确实让人心头一震。

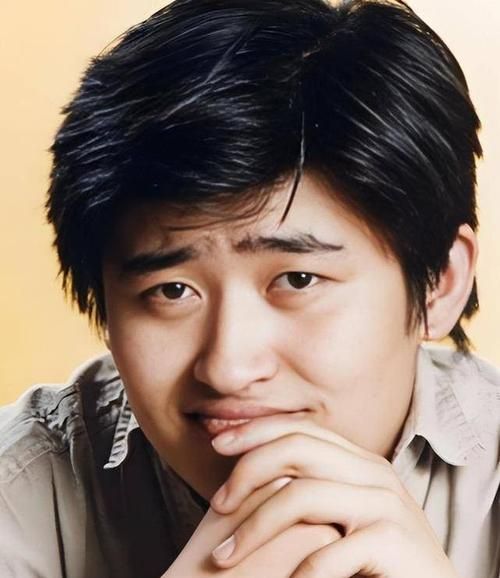

刘欢接下这个“刘能堂弟”的角色,绝非一时兴起。他曾在采访中坦言,自己一直对赵本山老师开创的“乡村喜剧”美学格外欣赏,那种植根于生活土壤、用幽默化解人间烟火的独特魅力,让他看到了一种与宏大叙事截然不同的艺术表达。更重要的是,刘欢本人对喜剧表演一直怀有浓厚兴趣——这并非简单的“玩票”,而是对表演艺术边界的主动探索。他曾在其他访谈中流露出对表演的热爱,认为“角色能带来完全不同的生命体验”。这次在象牙山,他选择放下了“歌坛巨匠”的沉重光环,带着一颗谦逊且跃跃欲试的心,扎进了这个“土”得掉渣又充满活力的角色里。

当刘欢的“刘能堂弟”出现在屏幕上,最直观的感受是那份强烈的“违和感”与奇妙的“融合感”。他坐在炕头上,操着略带河南口音的东北话,与谢广坤、刘能这些“老江湖”你一言我一语地拌嘴、较劲。这份违和感,恰恰是喜剧效果的天然催化剂。观众熟悉的刘欢,是舞台中央光芒万丈的歌者;而眼前的他,是田埂边、火炕上那个带着点“贼兮兮”小聪明、又时不时透着真诚的乡村汉子。这种身份和气质的巨大反差,碰撞出令人捧腹的火花。

然而,刘欢的“土味”表演,绝非流于表面的模仿或夸张。他精准地把握住了角色在喜剧中的核心任务——用自带的“严肃感”反衬喜剧的荒诞。当他用标志性的、略带深沉的语调说出几句关于土地、关于生活的“人生感悟”时,那种由反差产生的幽默感,比直接扮丑或挤眉弄眼高级得多。他懂得在“土”中保持一份属于艺术家的“雅”,在“谐”中融入一份对人性的洞察。这种分寸感的拿捏,正是他作为资深艺术家“懂表演”的体现。他不是在“演”喜剧,而是真正把自己“扔”进了喜剧的土壤里,用自己独特的“工具箱”去构建角色。

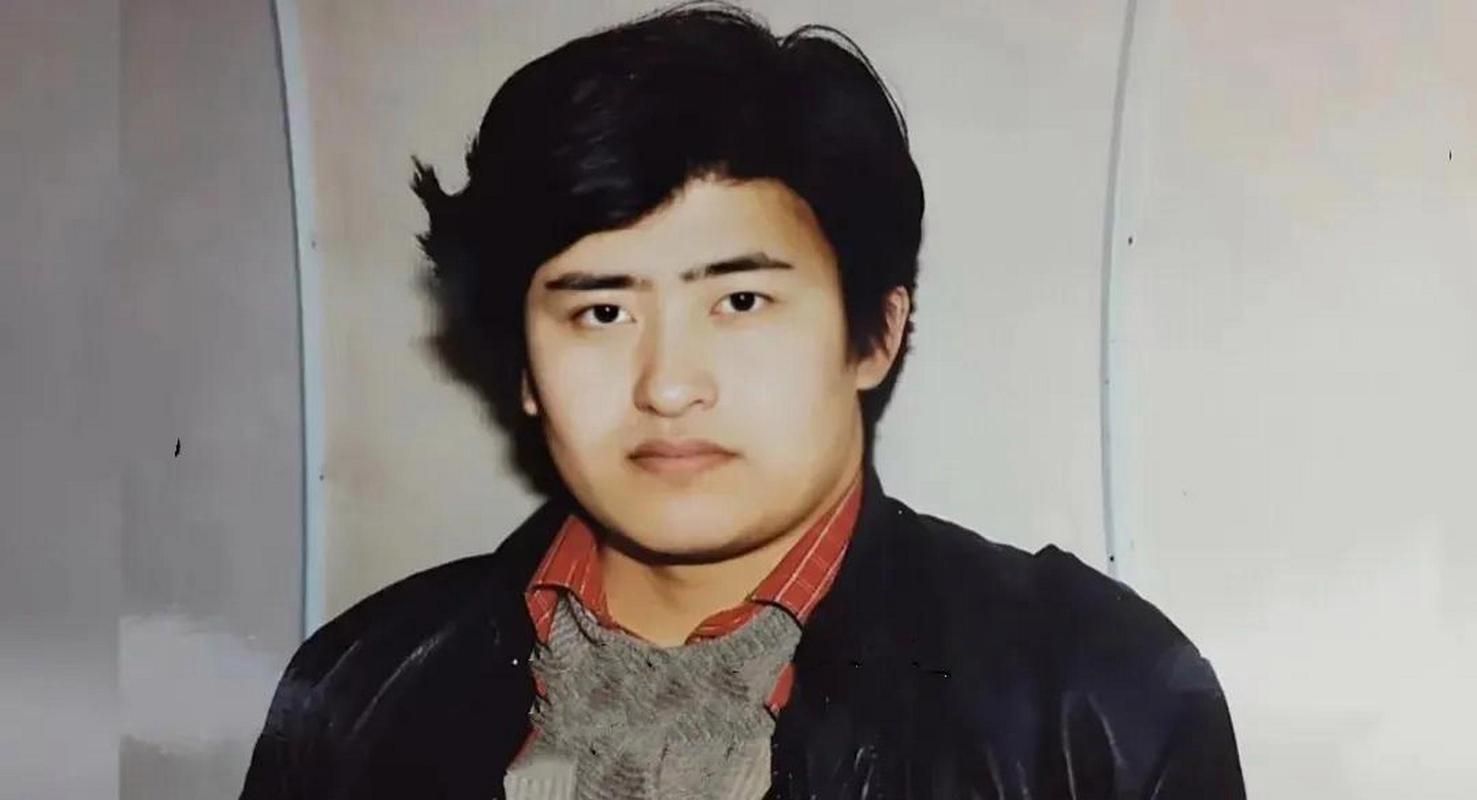

刘欢在象牙山的这次旅程,意义远超一次普通的客串。它至少昭示了三层价值:

是对严肃艺术家走出舒适区的勇气肯定。当顶级艺术家敢于放下身段,拥抱大众喜闻乐见的本土喜剧形式,这本身就是对艺术“象牙塔”观念的一次有力冲击。它证明了艺术的魅力可以跨越形式和受众,而真正的艺术家,永远对新鲜体验充满好奇。

它揭示了喜剧表演的真谛在于“放下”。刘欢的成功之处,在于他放下了“歌坛教父”的包袱,放下了对“技术完美”的执念,放下了对“角色深度”的过度解读,用一种近乎“生活化”的状态融入了角色。这种“不演之演”的境界,恰恰是表演艺术的至高追求之一。喜剧大师陈佩斯曾强调,喜剧效果的根基在于“真实感”和“生活逻辑”,刘欢的实践无疑印证了这一点。

它展现了大众文化(如乡村喜剧)与精英艺术(如古典音乐、严肃演唱)之间并非不可逾越的鸿沟。刘欢的融入,为这两种看似分属不同维度的文化形态,架起了一座奇妙的桥梁。它告诉我们,艺术的最高境界或许是“和光同尘”——无论是华美的殿堂,还是质朴的田埂,都能成为滋养艺术的沃土。

当熟悉的好汉歌旋律再次响起,我们或许该想一想:当刘欢在象牙山唱起那首从头再来,他唱的究竟是一个乡村小人物的挣扎,还是所有在平凡生活中努力发光的普通人?当“歌坛教父”弯下腰,真正融入这片充满烟火气的土地,我们看到的不仅是他作为演员的勇气,更是一种艺术与生活深刻握手言和的可能——原来最动人的“降维”,是带着所有海拔,终于读懂了脚下的泥土。