说起刘欢,脑子里冒出的不是综艺里毒舌又可爱的“刘指导”,也不是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,而是他骨子里那种对音乐近乎执拗的较真——别人觉得“差不多就行”,他偏要抠到每个音色的颗粒感;别人追着流行跑,他却总在挖中国传统音乐的根。最近翻旧采访,看到他聊“五音”时那句“现在的歌,音阶比调情还复杂,可骨子里的东西越来越少”,突然就犯了迷糊:咱们从小唱“宫商角徵羽”,到底怎么就成了刘欢口里的“奢侈品”?

一、从“好汉歌”到“宫商角徵羽”:刘欢的“五音”不是故弄玄虚

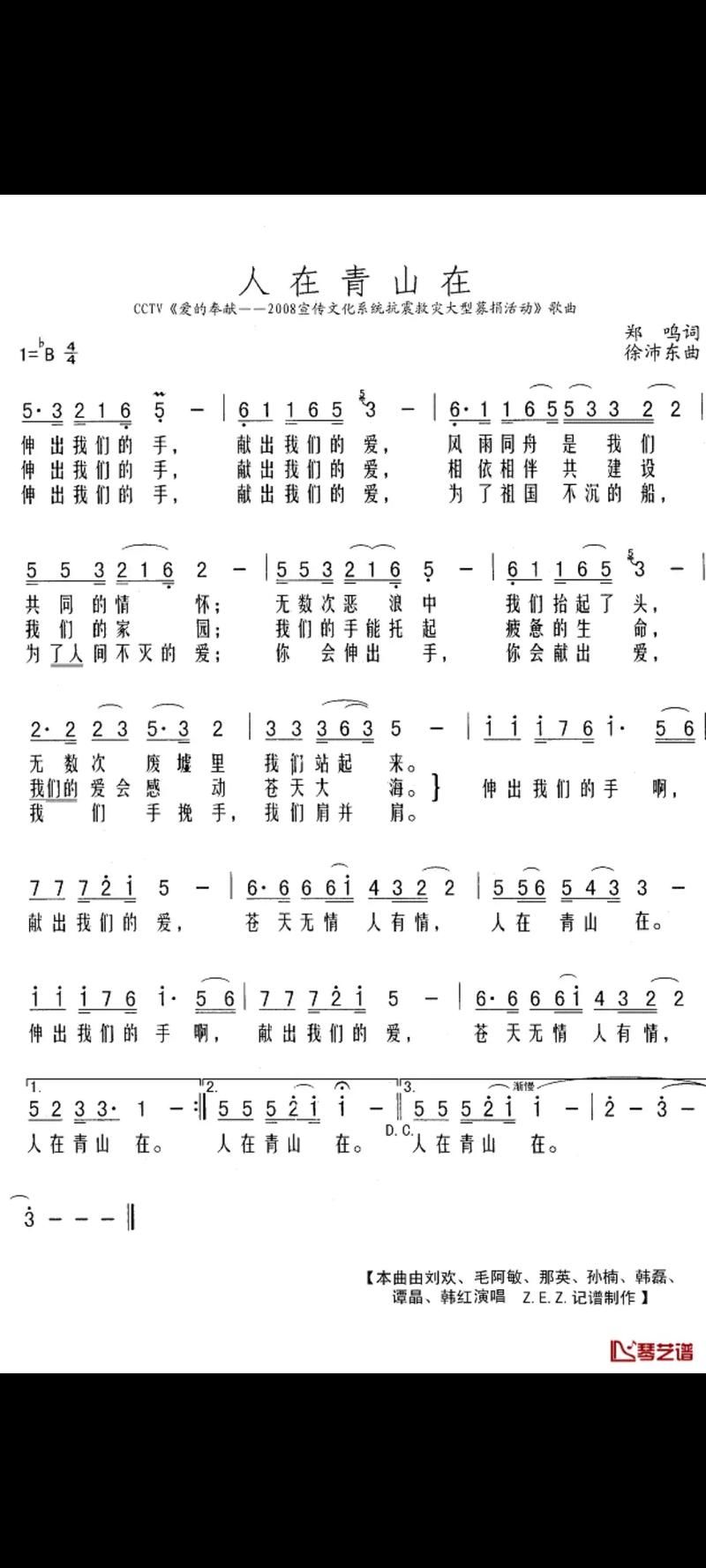

很多人不知道,好汉歌的副歌“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,旋律里藏着的正是“徵、羽、宫、商”的循环。当年拍着桌子唱“路见不平一声吼”时,没人想这简单的“do-re-mi”背后,竟有3000年的宫调式智慧。但刘欢知道——他第一次接触“五音”,是跟着京胡师傅学戏,师傅说“你嗓子亮,但‘宫音’要沉,像老树扎根,飘了就没了魂”。后来写弯弯的月亮,那句“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,前两个“弯”字,一个“角”(mi),一个“徵”(sol),硬生生把江南烟雨的婉约揉进了北方大调里,这哪是技巧?是把五声音阶玩出了“中国味儿”。

他总在节目里说:“五音不是古董,是咱们的方言。”有次学员唱流行歌,高音飙得刺耳,他没骂,反而问:“你用‘宫音’唱过吗?就是胸腔发沉的那个感觉,像冬天呵气,暖乎乎的,比嘶吼有力多了。”学员试了试,顿时服了——原来“五音”不是书本上的条条框框,是身体里的记忆,是黄河边上的号子,是黄土高坡上的信天游。

二、“现在的歌,五音不全不是嗓子问题,是魂丢了”:刘欢的“较真”到底对在哪?

这几年总听人说“五音不全”,好像成了流行病。但刘欢摇头:“不全的不是耳朵,是心里没装着‘东西’。”他见过太多学员,音准、节奏样样行,可唱出来的歌像塑料花,没有根。“你听听老一辈的歌,我的祖国里一条大河的‘一’,是‘宫音’稳稳托着,像大地;茉莉花的‘好一朵美丽的茉莉花’,‘美’字是‘角音’扬起来,像花瓣在颤——这些音不是唱出来的,是‘带’出来的,心里有歌,音才有魂。”

前阵子某流量歌手发新歌,旋律复杂得绕三圈,网友夸“高级”,刘欢却在采访里直戳痛处:“音阶堆得再漂亮,五音没‘站稳’,就是空中楼阁。中国音乐的根,从来不是追求复杂,而是‘简而深’——五音五个字,能写尽喜怒哀乐,就像书法,横平竖直里藏着风骨。”这话听着扎心,可细想,咱们现在听的歌,副歌非得升Key,桥段非得转调,好像不折腾点“技术含量”,就对不起“原创”俩字,可刘欢的歌,尤其是千万次的问从头再来,旋律简单到三岁小孩都能跟着哼,却唱了几代人没说出口的心事,这难道不是“五音”的力量?

三、从歌手到好声音:他凭什么能让“五音”变成年轻人的“必修课”?

很多人觉得,传统的东西注定要被年轻人抛弃。但刘欢偏不信。在歌手上,他改编从头再来,没用花哨的编曲,就一把钢琴带着弦乐,把“五音”的“沉”和“稳”唱进了心里;在好声音里,他教农村出身的学员唱草帽歌,没讲大道理,就说“你想想你妈站在村口喊你吃饭的声音,那个调,就是最真‘宫音’”。学员一愣,接着眼泪就下来了——原来五音不在乐理书里,在爹娘的呼唤里,在故乡的泥土里。

他总说:“别把‘五音’当古董供着,它得活,得让年轻人觉得‘这东西跟我有关系’。”有次他带着学生去采风,听陕北老汉唱山丹丹开花红艳艳,记下那“商角徵羽”的起伏,回来改编成说唱,年轻人听得直拍腿:“原来老调子也能这么酷!”你看,刘欢从没刻意“弘扬传统”,他只是把五音从博物馆里请出来,让它和人、和生活、和当下的情绪撞个满怀,然后发现:原来我们刻在DNA里的旋律,比任何 imported 的音阶都动人。

写在最后:当刘欢谈“五音”,我们该听懂什么?

回到开头的问题:刘欢口中的“五音歌”,到底是不是特指某一首歌?或许不是。他想说的,是那种根植在五声音阶里的“中国审美”,是那种“不追求花哨,但求走心”的音乐态度,是那个“宁可十年磨一剑,不随波逐流追潮流”的国民歌王,留给这个时代最珍贵的提醒。

所以下次再听歌,不妨慢下来听听:旋律里有没有“宫音”的沉稳?转折处有没有“角音”的灵动?高音是不是“徵音”的明亮?低音是不是“羽音”的绵长?或许你会发现,那些唱进心里的歌,根本不需要复杂的音阶,只需要五个简单的音,刚好撞中我们血脉里的文化基因。

毕竟,刘欢早就说过:“音乐这东西,技术是骨架,情感是血肉,而五音,是咱们中国人的魂。”