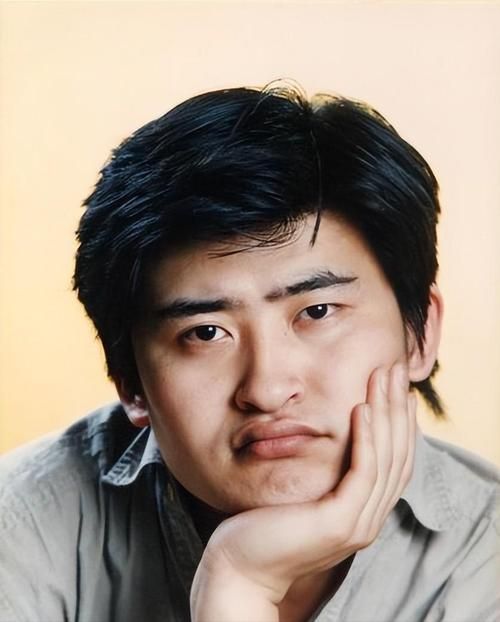

要说咱们华语乐坛的“活化石”,刘欢的名字绝对绕不开。他那嗓子,一开口就是故事——醇厚、通透,像陈年的老酒,越品越有味。但你知道吗?这位站在春晚舞台唱“千万里千万里”的歌唱家,年轻时也有个接地气的称呼——“京哥”。而“京哥”和刘欢的缘分,可不是简单的两个名字,它藏在北京胡同的灰瓦墙里,藏在那个音乐破土而出的年代,藏着两个年轻人从“胡同串子”到“音乐伙伴”的全部故事。

你敢信?当年“京哥”和刘欢,挤在筒子楼里写歌

上世纪80年代的北京,胡同里的生活还带着烟火气:鸽哨声穿过灰瓦,街坊邻居摇着蒲扇下棋,偶尔谁家传来一把吉他的扫弦,那就是年轻人最时髦的“BGM”。刘欢,就是在这样的环境里长大的。他不是科班出身,却从小就爱“瞎哼哼”——跟着收音机里的京剧学腔调,扒着收音机里的流行歌记谱子,能用一个破录音机捣鼓出简单的旋律。

而“京哥”,本名其实叫京永岐,是刘欢在中央音乐学院进修时的同学。年龄相仿,志趣相投,两个音乐疯子一拍即合。那时他们哪有钱去琴房?刘欢家在东城的一个筒子楼,房间小得转不开身,京哥就抱着琴跑过来,俩人盘腿坐在床上,面前摊着五线谱,一个唱主歌,一个和副歌,唱到兴起,连床板都在跟着颤。

“你能想象吗?”后来京哥在一次采访里笑着说,“刘欢那时候头发乱得像鸡窝,怀里抱着把破吉他,嘴里要么唱少年壮志不言愁,要么自己瞎编词,说‘咱得写首能让老百姓跟着哼的歌’。”哪有什么专业设备?一台录音机,还是京哥从家里“顺”来的,录一遍听一遍,不对就再来,常常折腾到后半夜,楼道里都能听见他俩压着嗓子的讨论:“这一句高音是不是太冲了?”“要不要加段口琴?老北京那味儿!”

从弯弯的月亮到好汉歌,他们总在彼此“较劲”

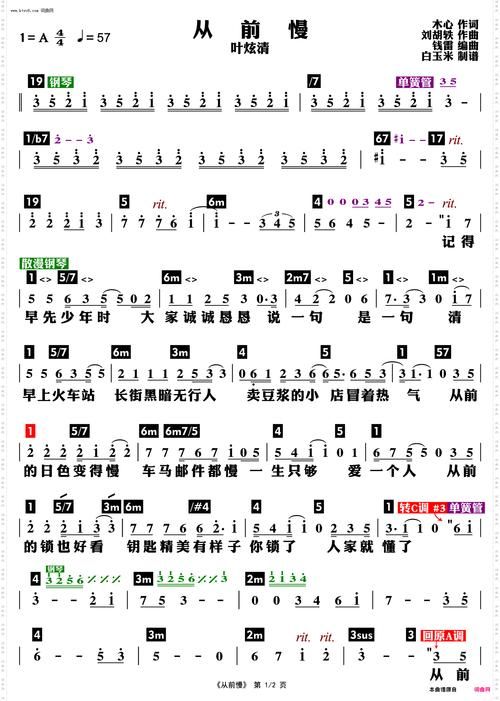

真正让“京哥”和刘欢的缘分“坐实”的,是1990年的弯弯的月亮。那时候刘欢刚凭少年壮志不言愁小有名气,却一直想写一首“有中国味道,唱出普通人心思”的歌。他和京哥泡在音乐学院的资料室里,翻老民乐,听老唱片,甚至跑到护城河边看月亮——谁能想到,后来传遍大街小巷的“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,就是这样在筒子楼和护城河之间“磨”出来的?

京哥懂刘欢的“轴”。刘欢写歌总要求“完美”,一段旋律能改十遍,京哥就陪着他改:“这旋律听着顺耳,就是有点‘飘’,加点咱胡同里的大实话就不一样了。”于是才有了“你家是否还有炊烟”,“听到驼铃声响”。歌红了之后,记者追着问刘欢“创作的灵感是什么”,他总笑着说:“京哥说我写的歌太‘端着’,得接地气。”

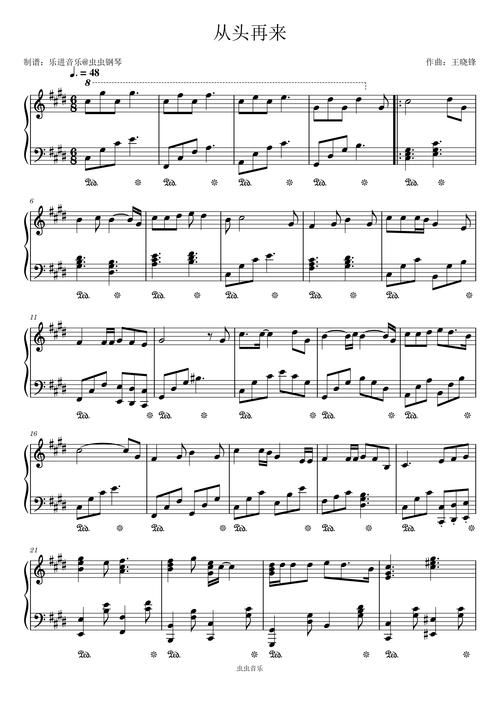

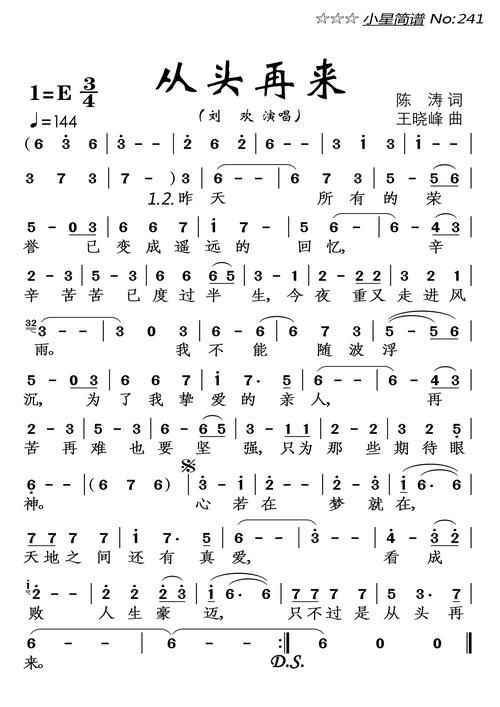

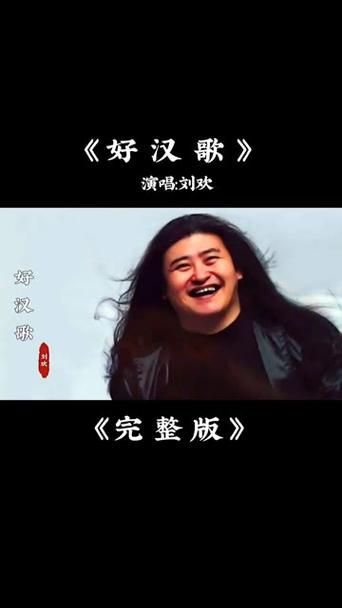

后来刘欢唱好汉歌,要把水浒的豪情和老百姓的痛快融在一起,又是京哥陪着他泡在茶馆里听评书,跟着老北京吆喝学“韵调”。刘欢试唱时,京哥突然一拍桌子:“不行!太文绉绉了,你说‘大河向东流’,得像胡同里喝酒划拳那样,带着一股子‘冲劲儿’!”后来那句“大河向东哇!天上的星星参北斗!”里的拖腔,就是俩人为了“更像民间说唱”,专门在胡同口听老艺人唱大鼓琢磨出来的。

有人说“京哥”是刘欢的“隐形翅膀”,这话不假。刘欢总站在台前领掌声,京哥却在幕后——帮他记谱子,和他改旋律,甚至在刘欢嗓子累到不行时,递上一杯胖大海,说“歇会儿,这首歌咱不急,慢慢磨”。他们从没说过什么“兄弟情深”的大话,但音乐就是他们的“暗号”——一个眼神就知道接下来和哪句弦,一个皱眉就明白哪里需要“再煮煮”。

现在的“京哥”和刘欢,还像年轻时那样“斗嘴”

这么多年过去了,刘欢成了家喻户晓的“歌唱大师”,京哥也没离开音乐,带着一帮年轻人做民乐创新。有人问他们:“这么多年,感情还这么铁?”刘欢哈哈大笑:“能不铁吗?当年他抢我的饭吃——就为了一盘花生米,我能记他一辈子!”京哥也不甘示弱:“谁让他当时胖,吃两盘我都不饿!”

其实哪有真的“抢饭”。刘欢上节目时,总会悄悄提一句:“这首歌里那个口琴,是京哥当年手把手教的。”京哥做民乐专辑,也会说:“要不是刘欢当年总嫌我写的歌‘太土’,我也不会想着把老民乐和流行乐捏到一块儿。”现在他们偶尔还凑一起,刘欢抱着吉他,京哥敲着快板,唱的还是弯弯的月亮,只不过开头会加一句:“还记得吗?当年咱俩在筒子楼里,这段唱了无数遍。”

有人说,真正的情谊不是天天黏在一起,而是在心里装着一辈子的共同记忆。对“京哥”和刘欢来说,那段在胡同里写歌、在筒子楼里“较劲”、为了一个音符争得面红耳赤的日子,就是他们情缘里最珍贵的“音符”——和声、高音、休止符,每一个都刻着“青春”和“热爱”。

下次再听刘欢的歌,不妨多留个心:那些藏在旋律里的烟火气,那些能让普通人跟着哼的调调,或许都藏着“京哥”和刘欢,在北京胡同里一起追梦的影子呢。毕竟,能让传奇“落地”的,从来不是名气,而是那些一起熬过的夜、一起笑过的傻、一起把音乐写成“生活”的真情。