1997年的冬天,北京的胡同里,老式收音机突然滋滋响了几声,紧接着传来一阵沉稳又厚重的钢琴前奏。刚下班的张师傅蹲在路边修自行车,手里的扳手不自觉停了下来,旁边的卖菜大娘忘了吆喝,只呆呆地听着——“看成败人生豪迈,只不过是从头再来……”后来张师傅才知道,这首歌叫从头再来,是刘欢唱的,而比歌声更让他记住的,是那个像“老朋友拍肩膀”一样的伴奏。

时代里长出的“骨”:伴奏里藏着那个年代的呼吸

要说从头再来的伴奏,得先说说它“出生”那年。1997年,国企改革正推向高潮,全国有上千万工人下岗。那时候的街上,“再就业服务中心”的牌子随处可见,电视里总放着“时代浪潮,勇者先行”的公益广告,而老百姓心里,既有对未来的迷茫,也有“从头拼一把”的不甘。

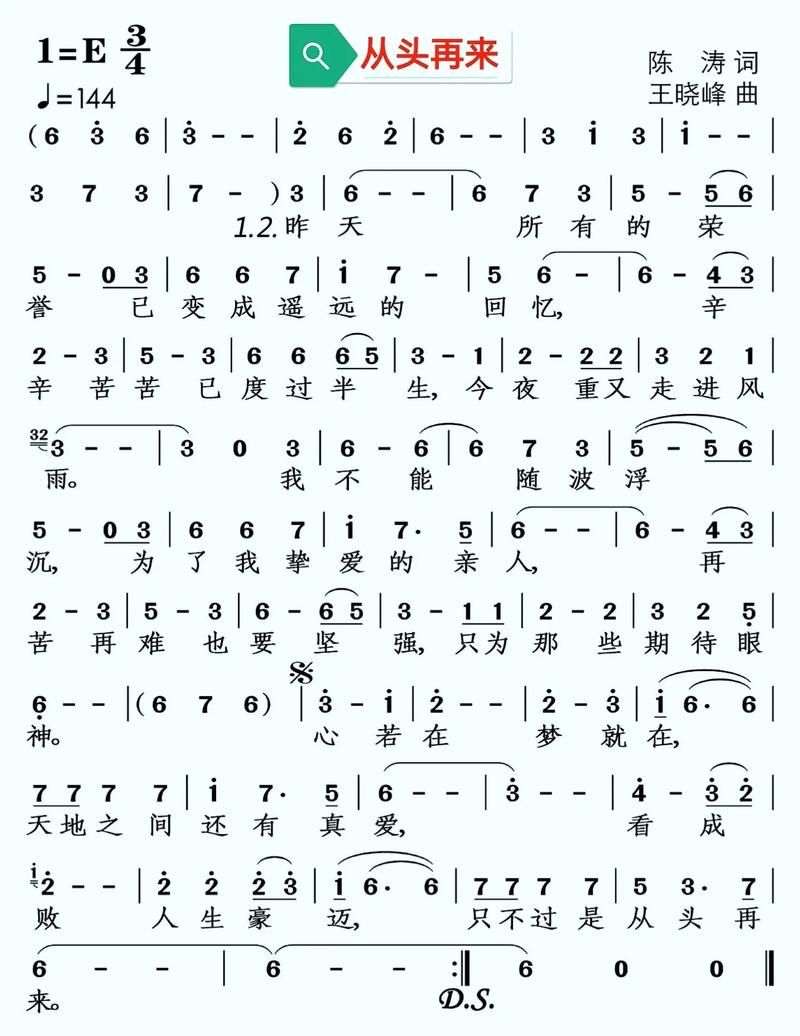

这首歌就是为这个时代写的。词作者许军写得特别实在:“每一闪泪光和痴狂,都值得我用一生去回味”——没有大道理,就是普通人的憋屈和不甘;但副歌又像打了一针强心剂:“看成败人生豪迈,只不过是从头再来”,把“失败”说成“豪迈”,把“再来”唱成“底气”。

而刘欢,选了最朴素的“骨架”来撑起这首歌。没有合成器的华丽,没有电子鼓的躁动,开场就是一架三角钢琴,像老师傅用老木匠刨子一点点刨出的旋律,每个音符都带着木头的纹理和温度。中段加入弦乐时,没去堆砌“恢弘”,而是用大提琴的低沉和小提琴的悠长,像老同事在你耳边拍着肩膀说“别怕,有我”。直到副歌,才轻轻加了一组定音鼓,不炸,却像雷声滚过屋顶——不是吓唬人,是告诉你:风雨来了,但人得站着。

后来很多乐评人说,这伴奏“笨得聪明”。没花里胡哨的技巧,却把那个年代的呼吸和心跳都缝进了旋律里:下岗工人的沉默、摆地摊的吆喝、孩子晚上写作业的台灯……都在这些琴键和琴弦里藏着。就像刘欢后来在一次采访里说的:“歌不能‘飘’,得踩在泥里。伴奏就是那双沾泥的脚,让歌声能落下来,走进人心里。”

刘欢和伴奏:一个“咬”着一个往前走

说到这首歌,就不能不提刘欢的嗓子。但很多人不知道,其实他和伴奏团队“较”了好长时间的劲。

最早编曲时,年轻的音乐人想加一些电吉他和摇滚节奏,说“这样更有力量”。刘欢听了当场就摇头:“这歌要是吼出来,就成了‘打鸡血’,不是‘撑腰’。老百姓现在最需要的不喊,是‘听着踏实’。” 他坚持让钢琴主导,还特意找了中央乐团的钢琴家,要求“每个音都像说话一样,有气口,有呼吸”。

后来录音时更“较真”。刘欢觉得副歌的弦乐“太满”,挡住了人声,硬是把12人的弦乐小组减到6人,让伴奏像“背景里的炊烟”一样飘着,不抢戏。他说:“我的声音是主菜,但伴奏得是那个端盘子的人——盘子太花,菜就乱了;盘子太素,菜又没温度。”

这种“咬合感”,在歌里最明显。开头钢琴一句一句爬,像工人踩着梯子上楼,刘欢的声音就跟在后面,不高,但每个字都像踩在琴键上:“心若在梦就在,天地之间还有真爱”;到副歌“看成败人生豪迈”,钢琴突然扬起来,他的声音也跟着往上冲,但冲到一半又收住,像憋着一口气准备下一轮——这不是技巧,是生活里“憋着一股劲”的真实写照。

后来有年轻歌手翻唱这首歌,花哨的伴奏,炫技的高音,怎么听都觉得“不对味”。刘欢听了说:“歌是时代的孩子,你把它的衣服换了,它就认不得回家的路了。”

二十年后,为什么我们还在听这个伴奏?

2023年,一个95后up主把从头再来的伴奏剪进了自己的vlog里:记录自己从大厂辞职,去学开咖啡店的半年。视频里没有歌词,只有钢琴和弦乐,却在B站得了20万点赞。评论区里有人说:“听这伴奏,好像看见我爸当年从工厂出来,蹲在路边抽烟的样子”;有人说:“辞职时不敢放有歌词的版本,怕哭,但这个伴奏陪我填了三个月执照”。

其实哪有什么魔法?不过是那个伴奏,从来没有变过。它不告诉你“你必须成功”,只轻轻地说“你可以再来”;它不鼓吹“逆风翻盘”,只陪着你慢慢熬过“风大的日子”。

就像现在,我们依然会在加班的深夜里,让这个伴奏在电脑里循环;在创业失败的低谷中,靠它给自己一点“笨拙的勇气”。它早不是一首歌的“背景”,成了很多人心里的一盏“老台灯”——灯光不亮,但足够让你看清脚路,也看见自己。

前几天,70岁的张师傅给在异地上大学的孙子打电话:“你爷爷前两天在广场舞上,听到有人放从头再来,跟着跳了两段,说那钢琴声,像年轻时踩缝纫机的节奏呢。”

你看,好的伴奏,从不是“响”的,是“长”在心里的。它可能没有复杂的和弦,没有华丽的编曲,但它在你的人生里,总能找到那个“从头再来”的时刻,轻轻响起来——不是催促你出发,是告诉你:走稳点,路还长着呢。