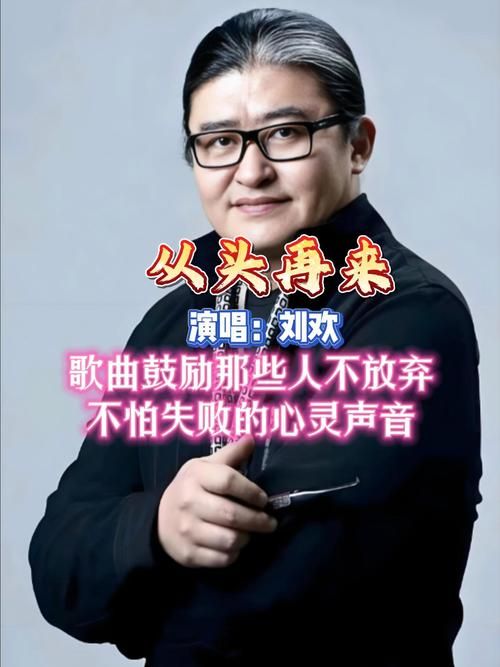

深夜的录音室总藏着不为人知的故事。当最后一粒音符从音响里漫出来,混着窗外的雨声飘进耳朵时,我突然懂了为什么那么多人说:"刘欢的音乐,是成年人的解药。" 尤其是那首没有歌词的从头再来,钢琴声一起,好像能看到他在光影里微微扬起的下巴——那不是一个歌手在表演,而是一个音乐匠人,把半生的故事揉进了旋律里,等着有心人来捡。

从"歌坛常青树"到"纯音乐造梦者":刘欢的转身为什么让人心服口服?

提到刘欢,大多数人先想到的是好汉歌里"大河向东流"的豪迈,是千万次的问里"问询南归的大雁"的深情。但你有没有发现?这些年他很少上综艺,也很少发新歌,反倒悄默声儿地出了好几首纯音乐。有人说他"过气了",可当从头再来的纯音乐版在音乐平台上线时,播放量一夜冲破百万,评论区里全是"听完静下来了""眼泪没忍住"——这哪是过气?分明是他在用另一种方式,扎进音乐更深的河底。

为什么是纯音乐?刘欢在一次采访里说:"歌词有时候像一道墙,把你想说的框住了;但纯音乐是门,推开了,让每个人自己走进去。" 他写从头再来时,脑子里没画面,没故事,就只是觉得人生总需要"清零"的勇气——那些被误解的时刻、被逼到角落的瞬间、不得不放弃的执念,都需要一个干净的出口,让音符替灵魂喘口气。

那没有歌词的音乐里,藏着多少"不敢说"的故事?

你仔细听从头再来的纯音乐版,开头是单钢琴,像深夜的脚步声,轻轻的,带着试探;到了中间段,弦乐慢慢进来,像从远处涌来的潮,一层叠一层,把心里的褶皱都熨平了;最后钢琴和弦乐缠绕在一起,像有人在你耳边说:"别怕,都值得。"

这哪里是简单的旋律?分明是他的人生切片。1987年,他从北京外国语大学毕业,本来可以当老师,却一头扎进了歌坛,那时候有人说"唱歌不是正经出路";1990年,他唱北京人在纽约,主题曲火遍全国,可背后是每天录音到凌晨的嗓子哑;2019年,他因病暂停工作,在养病时对着钢琴练手,突然发现"不用讨好任何人,光和声音在一起,就特别踏实"。

"从头再来从来不是口号,"他曾在某次音乐分享会上说,"是当你觉得走不动了,回头看看,那些摔过的跤、流过的泪,其实都变成了你脚下的垫脚石。" 纯音乐没有词,所以每个听歌的人都能把自己的故事填进去——是失业后重新投简历的勇气,是离婚后独自带娃的坚强,是创业失败后再次站起来的倔强。

为什么说刘欢的"笨",是这个时代最珍贵的"专业"?

现在娱乐圈太聪明了:知道什么歌能上热搜,什么造型能出圈,什么话题能炒热。可刘欢似乎永远活在自己的节奏里——他发专辑,可以等三五年;他做纯音乐,可以为了一个音色反复录几十遍;他教学生,会说"别想着火,先把歌唱到你心里去"。

有人说他"轴",可正是这份"轴",让他的音乐有了穿透时间的力量。还记得2021年他为河南水灾创作的公益纯音乐山河无恙吗?没有一句宣传,却让无数人跟着落泪——因为那旋律里,是真的有对土地的热爱,对同胞的牵挂。他用半生证明:真正的音乐,从来不是博眼球的工具,而是灵魂的容器。

合上电脑时,窗外的雨刚好停了。耳机里还在循环从头再来,我突然明白刘欢为什么执着于纯音乐:当所有人都忙着在音乐里添加"人设"和"故事"时,他却选择做那个"清场"的人——把所有的杂念都去掉,只留最干净的声音,等那些在生活里奔波的人,可以在这里短暂地躲一躲,然后带着重新充好的电,继续往前走。

或许这就是"从头再来"的真正意义:不是回到原点,而是带着所有的经历,找到更通透的自己。就像刘欢的纯音乐,没有歌词,却比任何话都更能治愈人心——因为你听的不是旋律,是一个音乐匠人,用半生给你的勇气。