“人生若只如初见,何事秋风悲画扇。”纳兰性德的这句词,像一把温柔的刀,轻轻划过每一个懂点诗词的人心。可你知道吗?这句被唱了无数遍的经典,最早将它谱成歌并唱进人心深处的,不是气质空灵的女歌手,而是那个以“豪迈”和“浑厚”刻在中国乐坛上的刘欢。

说到刘欢,你的第一反应是不是好汉歌的“大河向东流”,或是从头再来里“心若在梦就在”的激昂?他站在春晚的舞台上,声音像带着千军万马,能点燃全场的热血。可这样一位“声音巨人”,怎么会唱人生若只如初见这样一句句透着婉约和遗憾的歌?

很多人第一次听这首歌,可能是在某个安静深夜的短视频背景里,或是某个情感博主的配乐里。旋律缓缓流淌,歌词一句句砸在心上,总让人觉得唱这首歌的人,一定是经历过“初见”的美好,也尝过“秋风悲画扇”的落寞。可刘欢自己却说,他唱这首歌,唱的不是别人的故事,而是对“时间”和“相遇”最本真的敬畏。

从“奔放”到“收敛”:刘欢的“反差感”藏在哪?

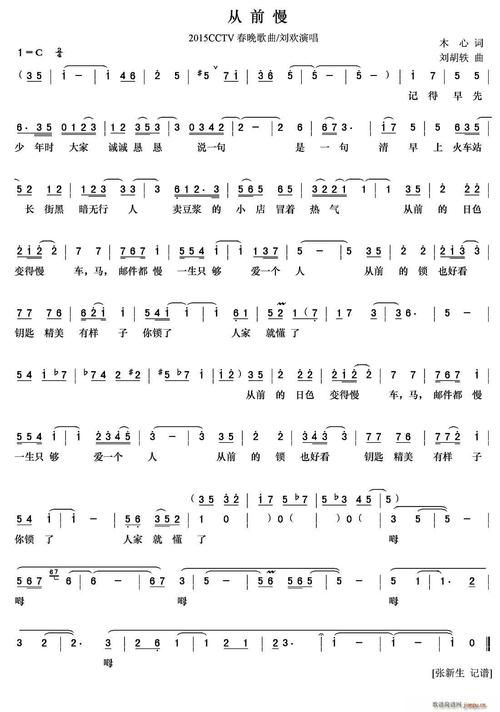

刘欢的声音,本身就是个“矛盾体”。他在千万次地问里唱尽了爱情的执着与无奈,在弯弯的月亮里又把故乡的思念揉进了每一个音符。可人生若只如初见不一样——它没有大起大伏的旋律,没有撕心裂肺的转音,甚至连伴奏都简单得只剩几声古琴和钢琴的交错。

可偏偏就是这样的“收敛”,让刘欢的嗓音有了新的厚度。你仔细听,第一句“人生若只如初见”出来时,他没有用招牌的高音,而是像在耳畔轻语,带着一丝若有若无的叹息。到“何事秋风悲画扇”时,声音才慢慢沉下去,像把“悲”这个字揉碎了,唱得克制却又字字戳心。

有次采访,刘欢聊起这首歌:“很多人觉得我只会唱‘大歌’,可音乐哪有什么大小?情感到了,自然就有了样子。纳兰性德的词,本身就带着中国文人的含蓄和内敛,如果你唱得太过外放,反而失了韵味。”他说这话时,眼神里闪着光,像突然回到了大学时第一次读饮水词的自己——那个会在图书馆抄抄写写,被一句“当时只道是寻常”触动到红了眼眶的青年。

一首歌半生缘:刘欢和“初见”的不解之分缘

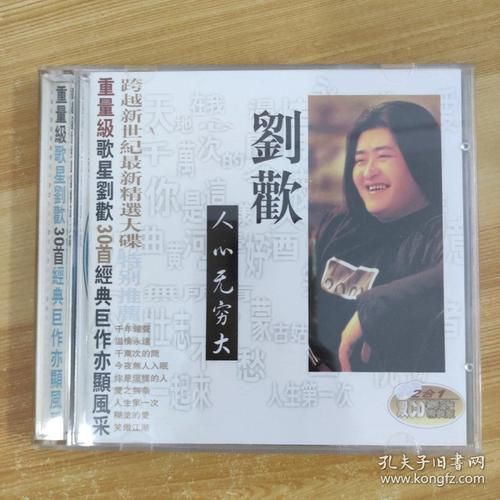

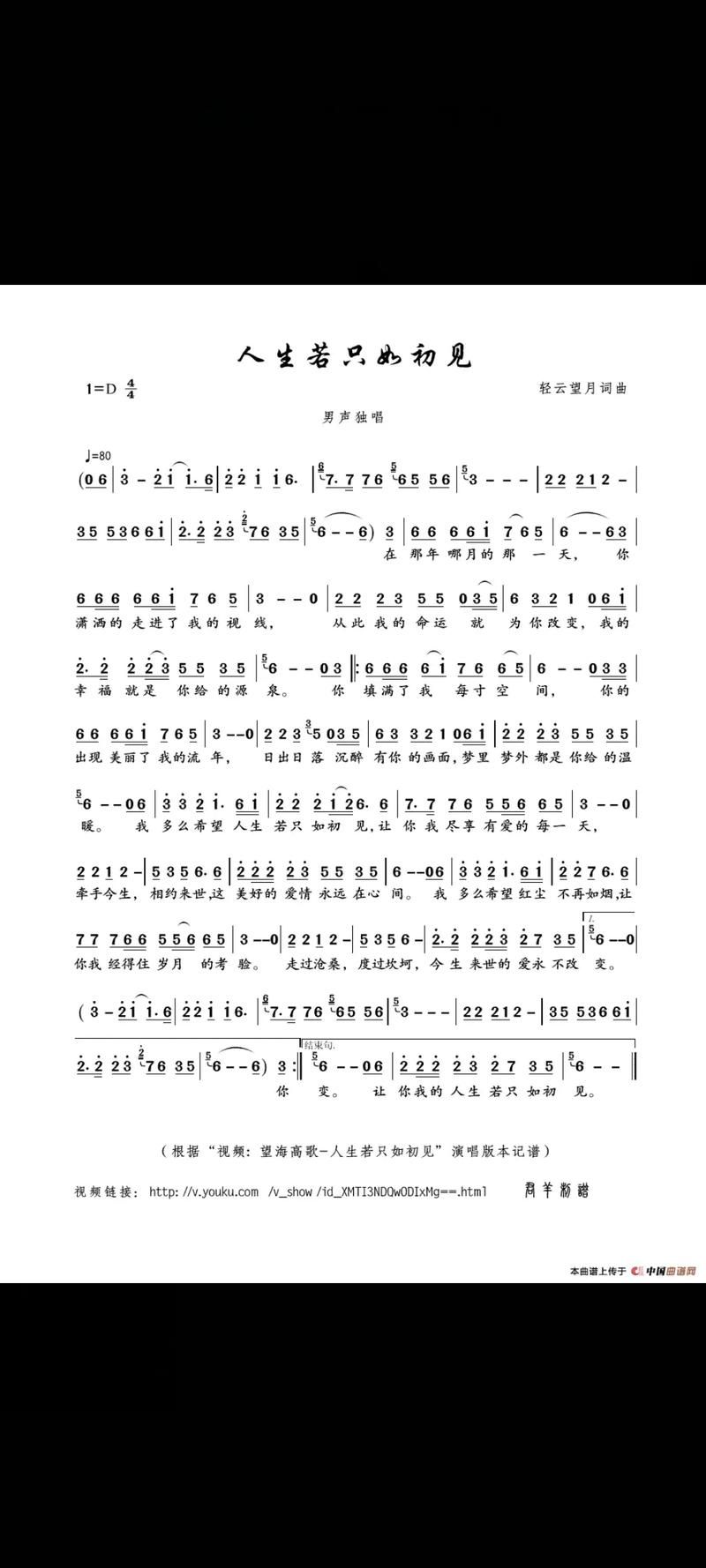

人生若只如初见这首歌,其实是刘欢在2003年专辑经典20年里收录的作品。那时候的他,早已是中国乐坛“定海神神针”,可他却花了很多心思去“打磨”这首歌。录了整整三天,每天只录四句歌词,连伴奏里每一个古琴的余音,他都要求“恰到好处”。

“这首歌不能‘演’,得‘活’。”刘欢当时和制作人说,“你要想象,你站在秋天里的庭院里,看着落叶飘,突然想起很久以前一个人——不是愤怒,不是怨恨,就是淡淡的遗憾,像一杯凉了的茶,温热不起来,也倒不掉。”

后来有人问他:“你唱过那么多情感丰富的歌,哪一首最像你自己?”他沉思了很久,笑着说:“可能是这首吧。毕竟,谁的人生里没有几个‘初见’呢?有些人,见一次就刻在心里了,哪怕后来散了,想起来时,心里还是暖暖的,也酸酸的。”

这话听着让人心里发紧。刘欢在圈内是出了名的“顾家”,和妻子徐俐结婚三十多年,从青丝到白发,一直是娱乐圈的“模范夫妻”。或许正是有了这样长久的陪伴和温暖,他才更懂“初见”的珍贵,也更懂“若只如初见”的遗憾——不是得不到,而是得到了,却又在时间的洪流里,慢慢变了样子。

为什么我们总在人生若只如初见里听到自己?

这些年,人生若只如初见被无数歌手翻唱过,女歌手唱多了几分柔美,男歌手唱多了几分苍凉。可无论怎么唱,总有人觉得“还是刘欢的原版最有味道”。

为什么?因为刘欢的声音里,藏着“时间”。那不是年轻歌手能模仿的“技巧”,而是一个人走过半生,见过聚散离合,仍对世界保有温柔后的“通透”。他唱“等闲变却故人心,却道故人心易变”,没有指责,没有抱怨,像是一个老朋友在轻轻拍着你的肩膀说:“你看,这就是人生啊。”

我们爱这首歌,或许从来不是因为旋律多抓耳,而是每一句词都戳中了心底最柔软的地方。学生时代暗恋过的那个TA,毕业后再没见过;年轻时一起拼事业的伙伴,如今早已各奔东西;甚至连曾经无话不谈的朋友,现在点赞之交都显得多余……人生里的太多“初见”,最后都成了“再见”。

可刘欢用歌声告诉我们:承认遗憾,是成长的开始。就像他唱的“骊山语罢清宵半,泪雨霖铃终不怨”——有些事,有些人,错过了就错过了,不必怨怼。毕竟,曾那样真切地“初见”过,本身就已经是上天的恩赐了。

下次再听人生若只如初见,不妨闭上眼睛,静下心来听听刘欢的声音。你会发现,那个唱着“大河向东流”的硬汉,其实比谁都懂温柔;那个站在舞台中央的巨星,心里也藏着和我们一样的遗憾与念想。

毕竟,谁不是一边唱着“人生若只如初见”,一边笑着走向人生的下一段“重逢”呢?