你有没有过这样的时刻?加班到深夜的地铁上,耳机随机播放到刘欢的从前慢,前奏一起,窗外的霓虹突然模糊成光斑,那句“从前的日色变得慢,车马邮件都慢”像一盆温水,轻轻浇在心上紧绷的弦上——原来不是我们太脆弱,是这首歌太懂“慢”里藏着的人间至味。

一、这首“慢歌”,为什么是刘欢唱的?

说起刘欢,很多人的第一反应是“华语乐坛的活化石”“歌唱界的‘学院派标杆’”。他唱过好汉歌的豪情万丈,唱过弯弯的月亮的温婉深情,可偏偏是这首从前慢,让一个习惯了用声音驾驭复杂技巧的歌手,收敛了所有锋芒,只剩下最本真的叙事感。

为什么是他?因为刘欢的嗓子,天生带着“岁月感”。不是沧桑,而是一种经历过沉淀后的笃定——像陈年的酒,像厚重的书。他唱“从前的锁也好看,钥匙精美有样子”,没有华丽的转音,却把“锁”和“钥匙”里的岁月包浆唱了出来;他唱“一生只够爱一个人”,气口稳得像老座钟的摆,每个字都像从时光深处慢慢洇出来的,不急不躁,却字字敲在心坎上。

有人说“刘欢一开口,就带故事感”,其实不是故事多,是他自己就是“慢时光”的注脚。在这个追求“快”“炸”“流量”的时代,他偏要用60年的音乐生涯告诉我们:有些东西,急不来。

二、木心的诗,刘欢的曲:一首歌的“双向奔赴”

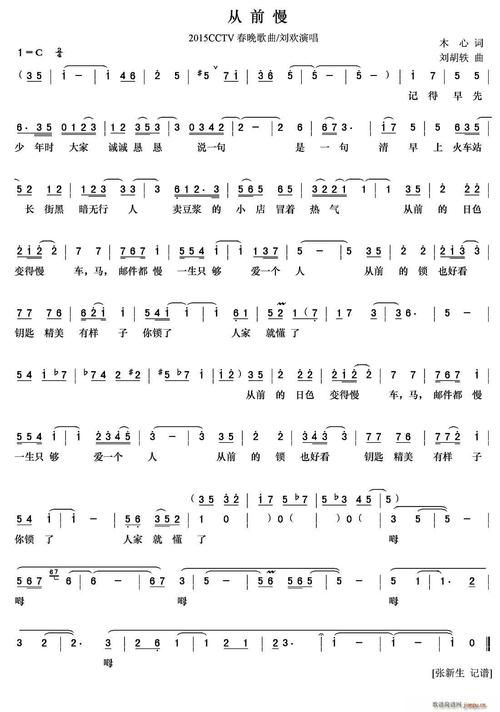

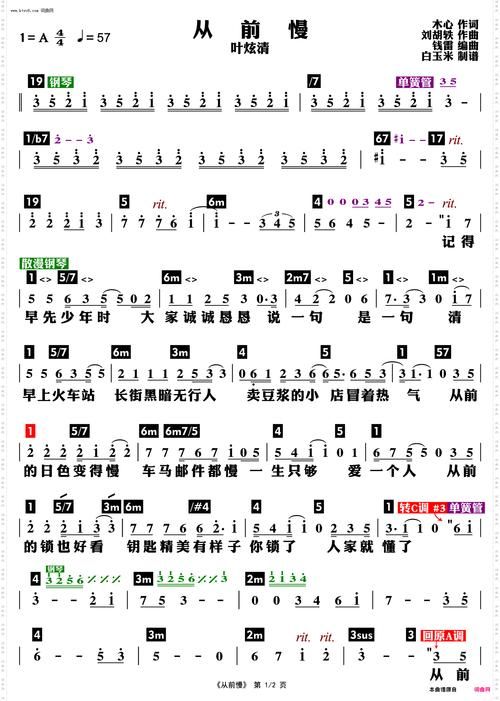

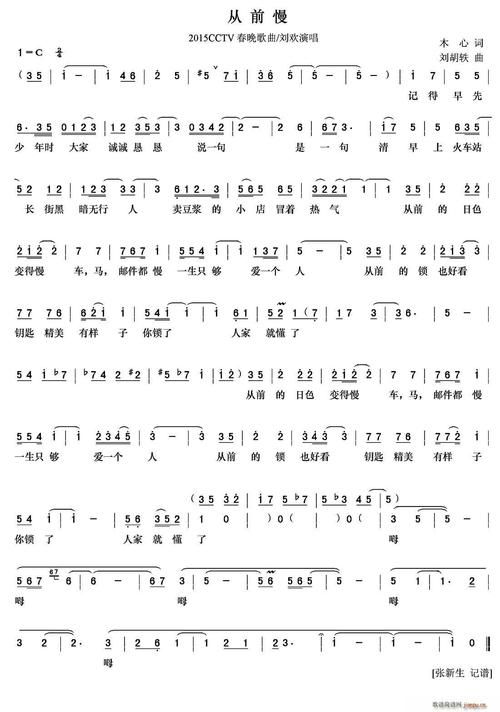

很多人不知道,从前慢原本是木心先生在1989年写的一首小诗,短短5行,却像一幅工笔画,把民国年间的烟火气画得栩栩如生:“从前的日色变得慢/车马邮件都慢/一生只够爱一个人/从前的锁也好看/钥匙精美有样子”。

怎么让这首诗“活起来”?刘欢接下了这个活。作为中央音乐学院的教授,他懂诗词的韵律,更懂中国人对“慢”的情感共鸣。他没有给歌曲加复杂的编曲,只用一架钢琴打底,像老式留声机的沙沙声,陪着旋律缓缓流淌。有人说“这编曲太简单了”,可“简单”恰恰是最难的——简单的钢琴,反而给了歌词呼吸的空间,让刘欢的声音像一位老友,坐在你身边慢慢讲旧事。

2014年,刘欢在中国好声音的舞台上第一次唱这首歌,没有炫技,没有煽情,只是轻轻开口,台下却有学员红了眼眶。后来他说:“木心先生写的是对‘慢’的怀念,我想唱的是对‘真’的渴望——现在的我们,太快了,快到忘了怎么好好说话,怎么慢慢爱人。”

三、为什么“从前慢”能戳中几代人?

你发现没有?唱从前慢的刘欢,那时候已经50多岁;听这首歌的人,从70后到00后,都能从中找到自己的影子。

70后听它,想起的是童年里“书信很慢,车马很远”的岁月——等一封信要半个月,见一面要坐一天的绿皮火车,可每一份等待里都裹着滚烫的心意;80后听它,想到的是“一生只够爱一个人”的纯粹——没有快餐式恋爱,没有“选择困难症”,喜欢就是一辈子,连吵架都带着“下次还敢”的底气;90后、00后听它,更像是在“快节奏”里按下暂停键——我们刷着短视频,聊着996,连吃顿饭都要抢优惠券,可心里总有个声音在问:“这样拼,到底是为了什么?”

从前慢从不贩卖焦虑,它只是轻轻提醒我们:慢下来,等一等灵魂。所以它火了,火到婚礼上要用它做背景音乐,毕业典礼上全班合唱它,甚至连大爷大妈的广场舞都改用它当配乐——因为“慢”不是倒退,而是我们心里最柔软的乡愁。

四、藏在歌里的“反骨”:在“快时代”唱“慢”的人,有多酷?

现在娱乐圈流行什么?短视频神曲、电子国风、AI生成的“口水歌”,恨不得3秒钟就抓住耳朵。可刘欢偏要唱从前慢,一开口就是5分钟,没有beat,没有电音,只有钢琴和人声。

有人说他“不合时宜”,可他明明看得最清:当音乐变成“流量工具”,当歌手变成“网红”,真正能留下来的,永远是那些能触动人心的作品。从前慢的“慢”,其实是一种“反骨”——它反的是浮躁,反的是短视,反的是把艺术当商品去“快消”。

这些年,刘欢很少参加综艺,不炒绯闻,甚至发新歌都慢——可正是这种“慢”,让他成了华语乐坛的“定海神针”。就像他歌里唱的“一生只够爱一个人”,他把一辈子的时间,都给了真正值得的音乐。

最后想说:我们怀念“从前慢”,不是想回到过去

其实,从前的日子也没那么“慢”,只是人们更懂得“珍惜”——珍惜见一面时的每一次擦肩,珍惜写一封信时的每一笔顿挫,珍惜爱一个人时的每一次心跳。

刘欢的从前慢,不是让我们放下手机、退回农耕时代,而是提醒我们在“快”里留一点“慢”的余地:陪父母吃顿饭时别刷手机,和朋友聊天时看着对方的眼睛,爱一个人时少点套路,多点真心。

就像歌里唱的“从前的锁也好看,钥匙精美有样子”,那些看似“没用”的细节里,才藏着生活最甜的糖。

所以下次觉得累了,不妨听听刘欢的从前慢吧——它会告诉你,慢一点,没关系,因为好东西,都值得慢慢来。