如果你在90年代的大街小巷走过,大概率会被一首向天再借五百年的豪迈声浪拽住脚步——那个能把帝王唱出江湖气的男人,后来怎么就成了综艺里“孩子他韩爹”?而同一时期,唱着好汉歌的刘欢,明明可以靠“歌坛常青树”的名头安度半生,为什么偏偏要放下身段,在中国好声音里当起“好导师”?

这两个名字,就像是华语乐坛的两座不同山峰:一个靠厚实的嗓音和百变的角色,成了老百姓心里“最会唱歌的演员”;一个凭学院派的功底和通透的为人,被后辈叫做“活着的音乐教科书”。他们一个像烈酒,入口呛喉却回味绵长;一个像陈茶,初尝平淡越品越香。可要说他们之间,除了“都是实力派歌手”这个标签,还能擦出什么火花?那你可能得听听他们那些年“台下”的故事。

韩磊的“糊坛”与“爆红”:一个“野路子”的逆袭

很多人不知道,韩磊当年差点没“吃上音乐这碗饭”。19岁考进北京电影学院,学的不是音乐,是表演。可对着镜头演戏,他总觉得“没魂儿”,唯独往麦克风前一站,那股子劲儿就顺了。早年在内蒙古歌舞团跑场子,唱乌兰巴托的夜能唱到嗓子冒烟,观众扔过来的硬币他弯腰捡了半天——那时谁也没想到,这个看起来有点“蔫儿”的年轻人,后来会成了“皇帝专业户”。

1995年,电视剧康熙王朝找上门,要他唱主题曲。韩磊拿到词一看,“我真的还想再活五百年”,直接跟导演说:“这词太狂了,我唱不了。”结果导演愣是把他磨来了,录音时一遍过,录完自己听着都觉得“这调子是不是太高了”。没想到剧集播出后,这首歌火遍大江南北,连老头老太太街头都能哼两句,连带着韩磊的“韩王爷”称号也坐实了。可你问他“当皇帝累不累”,他笑着说:“累什么?我连水浒传的宋江、三国演义的曹操都唱过,皇帝算啥?我是在给历史人物‘配音’。”

从向天再借五百年到走天涯,再到好人好梦,韩磊的歌路横跨古典、流行、草原风,他自己调侃自己是“音乐界的老戏骨”——不为流量妥协,不为市场改调子。有人说他“轴”,可正是这份轴,让他熬过了90年代末的“港台风侵袭”,成了00后年轻人也愿意听“老歌”的宝藏歌手。

刘欢的“不务正业”:把奖杯当摆设,把学生当孩子

如果说韩磊是“野路子逆袭”,那刘欢就是“科班里的异类”。中央音乐学院音乐系的教授,明明可以留在学校教书育人,偏要跑去唱北京人在纽约的千万次的问,结果这首歌成了中国流行音乐史上的“破圈神作”。可你猜他在领奖时说什么?“这些奖杯对我没用,除非能让我妈在胡同里跟邻居炫耀——‘那是我儿子唱的歌’。”

比起当“歌星”,刘欢好像更乐意当“老师”。在中国好声音里,其他导师抢人时唇枪舌战,他总是在学生唱完后先问一句:“你自己觉得刚才唱得最舒服的是哪一句?”有学员担心选错导师,他直接说:“音乐是自己的,我不是来选‘明星’的,是来帮你们找到‘自己’的。”后来那英总笑他:“刘欢太‘佛’了,抢人全靠学生‘倒追’。”

有人问他“怎么不趁着热度多开演唱会”,他指着家里的书架说:“这些曲谱我还没研究透呢,唱什么演唱会?”明明手握金曲奖、格莱美提名这些“硬通货”,却总说自己只是“音乐的搬运工”。这种不争不抢的劲儿,让他成了华语乐坛少有的“越老越红”的真传奇——不是靠流量,是靠那些听过他歌的人,都会在心里留一句:“刘欢的歌,是能听一辈子的。”

两个“轴人”的江湖:音乐不骗人,观众不瞎

韩磊和刘欢,一个在民间摸爬滚打,一个在学院登堂入室,看似是两条平行线,却藏着对音乐最纯粹的“轴”。韩磊拒绝在直播上对口型,“观众花了钱,就得听真嗓子”;刘欢拒绝综艺炒作,“音乐不该是博眼球的工具”。他们都不追风口,却活成了风口之上的“常青树”。

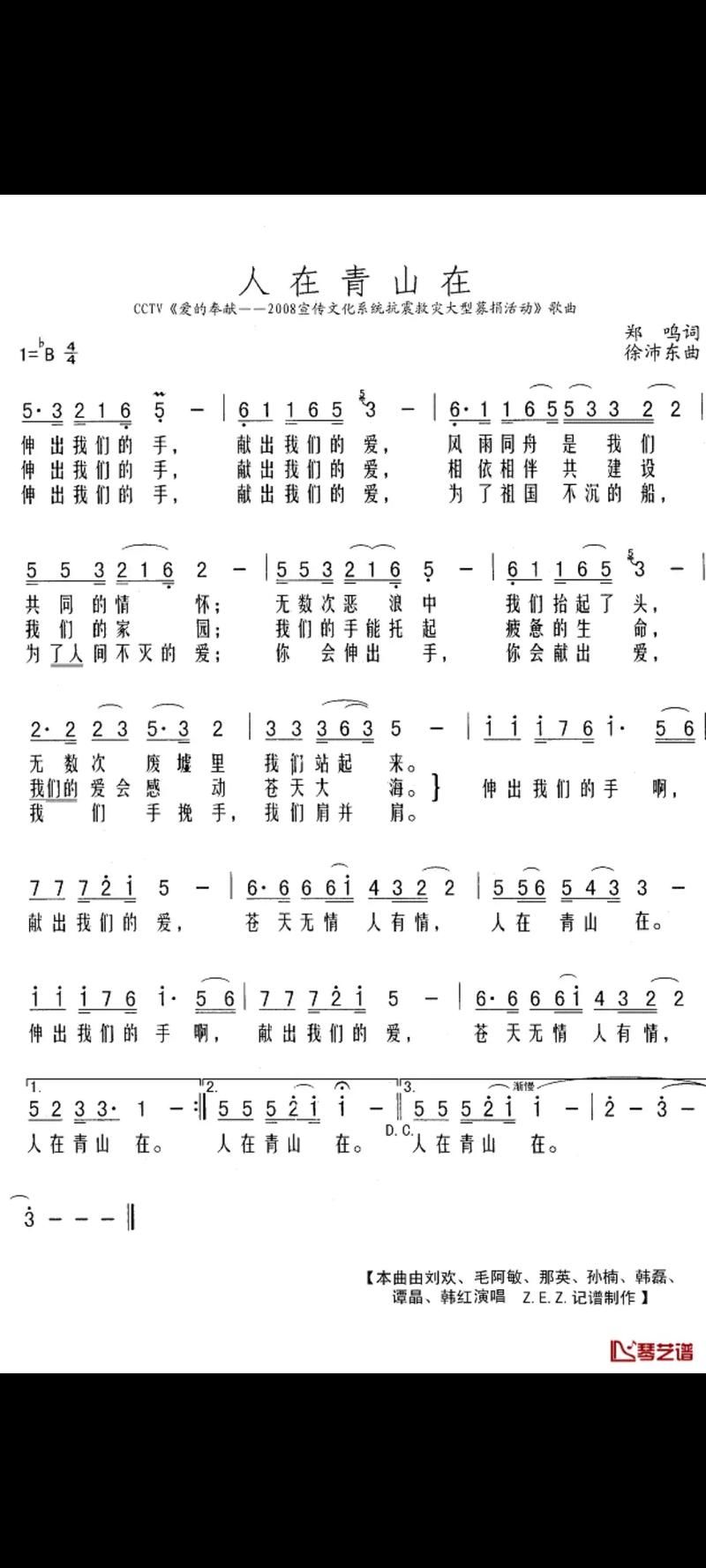

现在回头看,那些靠“神曲”出道又迅速消失的歌手,那些靠综艺曝光却唱不了现场的“流量明星”,为什么能在乐坛“火一时”?因为音乐这东西,从来不是“唱得多高”“跳得多炫”,而是“用心了没”“真了没”。就像韩磊唱向天再借五百年时,眼里闪着对历史的敬畏;刘欢唱好汉歌时,声音里藏着对江湖的豪情——这种“真”,观众能感觉到,也记住了。

所以下次再听到韩磊的“韩王爷”或者刘欢的“刘老师”,别急着说“哦,就他啊”。你不妨静下心来,听听他们的歌——或许你会发现,在这个什么都追求“快”的时代,总有人愿意把音乐“慢炖”,炖出最让人回味的味道。毕竟,真正的江湖,从来不是谁的流量高,而是谁的歌,能在岁月里一直唱下去。