1998年的夏天,北京城的热浪裹着蝉鸣,央视一套的电视机前挤满了人。大人们攥着扇子盯着屏幕,连院子里玩泥巴的孩子都跑回了家——不是动画片要开播了,而是新版水浒传终于播到了片尾曲。当那股带着浓重山东口音的旋律猛地砸进耳朵,“大河向东流哇,天上的星星参北斗哇”,院子里刚还闹哄哄的孩子们瞬间安静,连手里攥着的冰棍都忘了啃,跟着电视里的声音吼出了第一句。

那时候没人能想到,这首临时起意的剧尾曲,会成为接下来27年里,每逢年过节必响的“国民记忆”,更没人能料到,刘欢那被网友调侃“像喝了二两高粱酒”的嗓音,会把“好汉”两个字,焊进几代中国人的DNA里。

一开口,就是“好汉”的样子

刘欢唱好汉歌的时候,其实正处在嗓子“最作妖”的年纪。1998年,他刚完成美国奥柏林音乐学院的音乐硕士学业,回国正忙着给北京人在纽约唱千万次的问,给国际歌写交响乐改编版,平时上课、做音乐总监,日程表比电视剧还挤。接到水浒传主题曲邀约时,他正忙着赶一篇论文,差点随手推掉——毕竟,谁能想到一首“打打杀杀的剧尾歌”,会比他那些艺术歌曲费工夫?

可拿到赵季平老师写的曲子,刘欢坐不住了。主旋律里那股子“大碗喝酒大口吃肉”的江湖气,搭配“路见不平一声吼”的冲劲儿,就像给他的嗓子扔了块烧红的烙铁——不烫两嗓子,根本过不去。

录音棚里,刘欢第一次没按“美声唱法”的谱子来。副歌部分“嘿儿呀咦儿哟”的衬词,他故意把嗓子压得沙哑,像喝了三斤高粱酒又喊了一宿的山东汉子;唱“赴汤蹈火跟你走哇”时,他猛地拍了一下大腿,震得录音师手里的麦克风都晃了晃——后来工作人员说,那天棚里所有人都跟着他起了一身鸡皮疙瘩,唱到“生死看淡不服输”时,有人偷偷抹眼泪,不光是为歌词,更是为那股子从胸腔里撞出来的“人味儿”。

有记者后来问他:“当时是不是故意把自己‘唱糙’了?”刘欢嘿嘿一笑:“糙?那得先有精才能糙啊!我这是把‘好汉’的皮扒了,露出里面的骨头筋络来——你要是唱得跟音乐学院考试似的,那水浒传里这些个活人,不都成了纸片人了?”

一首歌,藏着一整个江湖

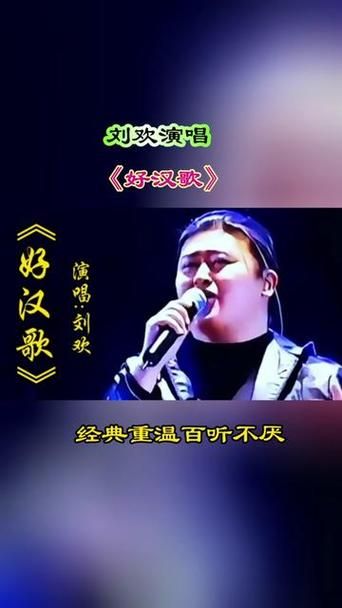

好汉歌火得有多狠?1999年春晚,刘欢穿着一身黑西装唱这首歌,台下几万观众举着荧光棒跟着吼,连摄像机都在晃;后来互联网兴起,这首歌成了B站鬼畜区的“顶流素材”,从“伏地魔喊战歌”到“广场舞大神改编”,怎么魔改都火;再后来短视频时代,只要视频里出现“江湖”“逆袭”“热血”的标签,BGM大概率会切到“大河向东流”。

可没人记得,这歌其实是“临时工”出生。当年水浒传拍完,导演张绍林觉得片尾曲太“软”,临时把赵季平和刘欢拉来“救火”。赵季平只花了一晚上,就把山东梆子的哭腔、柳琴戏的快板、民间小调的悠扬,揉进了五声音阶里;刘欢更绝,他没写谱子,直接在录音棚里即兴吼出了“嘿儿呀咦儿哟”的衬词——后来赵季平说:“那衬词本来是占位符,结果我一听,好家伙,这比写好的词还带劲儿!”

最绝的是歌词。手稿上原本写着“路见不平一声吼”,刘欢唱成了“路见一声吼”;“快意恩仇”被改成了“生死看淡不服输”。有人问他为什么改,他说:“咱们中国人说‘路见不平’,后面接的从来不是‘一声吼’,是‘该出手时就出手’——你听着不对,脑子里的声音就先替你吼出来了,这才是活人的话。”

就像那“嘿儿呀咦儿哟”,听着没实意,可它像喝酒时的酒杯碰撞,像吵架时的拍桌声,像汉子们半夜围着篝火拍大腿哼的小调——它不是词,是声音里的“江湖味儿”,是刻在骨子里的对“痛快”的向往。

27年过去了,我们为什么还在听好汉歌?

去年冬天,某高校迎新晚会上,70岁的刘欢坐着轮椅上台,唱好汉歌。镜头扫过去,前排的学生们跟着蹦跳,后排的老师们偷偷擦眼睛。唱到“生死看淡不服输”时,刘欢的声音有点抖,可底下几千人的合唱声浪,直接把麦克风盖了过去。

有网友说:“小时候跟着吼觉得刺激,大了听着听着就哭了——不是哭歌,是发现自己活成了歌里的人。”是啊,谁没在深夜加班时,想对着电脑吼一句“大河向东流”;谁没在被人欺负时,心里默念“路见一声吼”;谁没在生活压得喘不过气时,盼着能像好汉一样“赴汤蹈火跟你走”呢?

好汉歌哪是什么歌啊?它是中国人藏在心底里的“硬气”样本。它告诉我们,别管活成什么样,腰杆得直,嗓子得亮,哪怕是“嘿儿呀咦儿哟”,也得吼得让天上的星星都听得见。

所以下次再听到这首歌,别急着划走——跟着吼两句吧。你吼的不是旋律,是二十多年前那个穿着汗衫在院子里追冰棍的自己,是骨子里一直都在的,那股不服输的“好汉劲儿”。