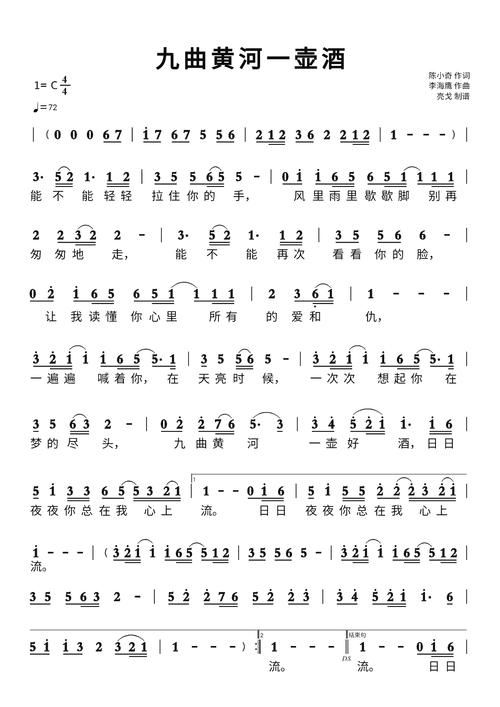

夜深人静时,你有没有过这样的时刻?耳机里循环播放着刘欢的声音,突然就被一句歌词击中——像是“九曲黄河一壶酒”,明明画面感那么强,却又说不清楚它到底戳中了心里的哪个角落。有人说,刘欢的歌是“成年人的精神茅台”,入口醇厚,后劲十足;但我想说,他的音乐更像黄河,裹着泥沙奔腾而来,既带着历史的重量,又藏着生命的温度。

黄河入歌:他让“大江大河”有了“心跳”

“九曲黄河一壶酒”出自从头再来,可刘欢与黄河的缘分,又何止这一首歌?上世纪90年代,水浒传热播,当“大河向东流啊,天上的星星参北斗”的旋律响起,多少年轻人跟着吼出声来?那会儿谁家没有个VCD,循环播放的都是刘欢版的好汉歌。你仔细听他的声音,没有刻意的“江湖气”,却把梁山好汉的粗粝与豪情,嚼碎了、揉碎了,融进每个音符里——像黄河经壶口瀑布,既有雷霆万钧的势,也有水滴石穿的韧。

后来三国演义开播,“暗淡了刀光剑影,远去了鼓角铮鸣”,他的嗓音里又多了几分历史的苍茫。有人说,刘欢的“中国风”和流量明星的“国风”不一样,因为他的歌里,有“根”。黄河在中华文明里是什么?是母亲河,是血脉里的图腾。刘欢从没刻意标榜“文化自信”,可当他开口,黄河的九曲十八弯、黄土高原的风沙,都顺着歌声涌进耳朵——这不是技巧,是骨子里的文化基因在歌唱。

从“唱匠”到“歌者”:他总在“不讨巧”的地方死磕

有人算过,刘欢在音乐界的“高光时刻”好像都很“不按常理”:别人靠综艺吸粉时,他在大学讲堂讲西方音乐史;别人发歌靠流量助推时,他憋好几年打磨一张专辑。但你知道吗?他最早被圈内人叫“刘欢老师”,不是因为头衔,是因为他给歌手上课时,总说“声音是有颜色的”。

唱千万次的问时,他要求气声里带着“太空的漂浮感”;唱弯弯的月亮时,他又强调“要把民谣唱出水墨画的意境”。这种“较真”在现在看来有点“迂”——当AI修音能让每个音准完美,他偏要保留现场演唱的一点“瑕疵”;当短视频神曲追求“洗脑循环”,他却说“好音乐得让人有回味的空间”。就像黄河冲出的壶口,表面看是“险滩”,底下却是水与石千万年的较量——刘欢的“不讨巧”,其实是把音乐的根,扎进了最扎实的土壤里。

为什么30年过去,我们仍需要刘欢的音乐?

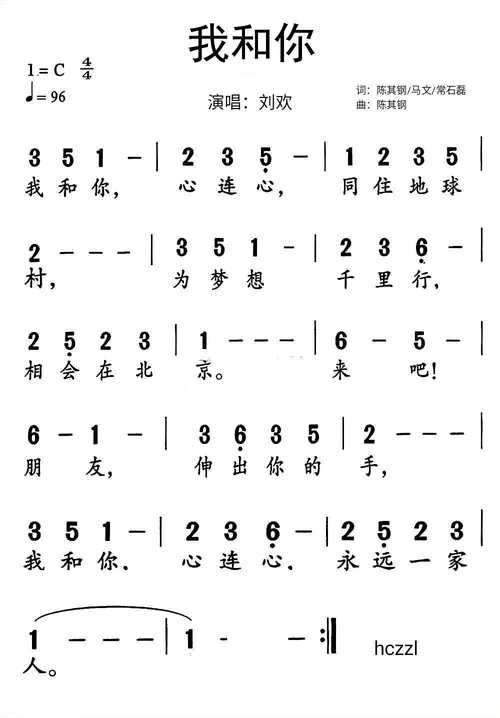

你有没有发现,现在听刘欢的歌,总能想起某个具体的人或事?下岗潮时从头再来给多少人打气,汶川地震志愿者之歌唱得多少人流泪,奥运会时我和你又让世界听到中国的温柔。他的歌从不歌颂“完美”,反而总在说“跌倒”“坚持”“平凡人的英雄梦”——就像黄河,不因泥沙而浑浊,反因沉淀而厚重。

最近有年轻听众在社交平台问:“为什么刘欢的歌越听越上头?”底下有个高赞回复:“因为他唱的不是歌,是我们心里没说出口的话。”是啊,九曲黄河一壶酒,酿的是生活的苦辣,唱的是人生的豁达。在这个碎片化的时代,刘欢的音乐像黄河里的鹅卵石,被时光反复打磨,棱角早圆了,却更见分量——原来真正的“国风”,不是穿汉服、奏古筝,而是让每个中国人,在旋律里听见自己的根。

下次当你觉得“累了”的时候,不妨听听刘欢。你会发现,那壶“黄河酒”,从来都不是烈酒,而是暖到心底的温度——因为它装的,是千年奔涌的中华魂,是每个普通人都扛得起的、平凡而伟大的日子。